レジでの領収書発行を解説!注意点や発行がラクなレジも紹介

レジでのお会計で、お客さまから「領収書をください」と言われたとき、スムーズに対応できていますか? この記事では、意外と知らない領収書の基礎知識や、レジで領収書を発行する手順、注意点まで詳しく解説していきます。また、領収書を簡単に発行できるレジもご紹介します。

領収書とは?

領収書とは、金銭が正確に受け渡しされた事実を証明するための証拠書類です。国税庁のホームページでは、領収書について下記のように説明されています。

“金銭または有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。”

(引用元:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」

領収書とは金銭を受領した証拠書類のこと

領収書は、受け取る側にとってはお金を間違いなく支払った証明であり、事業や社内での経費計上に必要なものです。

発行する側にとっては、売上金を受け取った証明となるため、領収書の控えを保存することになります。領収書の発行は義務ではありませんが、お客さまから求められた場合には発行に応じましょう。

「領収書」と「レシート」の違いは宛名の有無

領収書とレシートの大きな違いは宛名の記載有無です。領収書には宛名を記載しますが、レシートには記載がありません。一般的な小売業や飲食業、旅客運送業など不特定多数を対象に取引を行う業種では、宛名を省略してもよいとされています。レシートも、金銭の受け渡しを証明する書類として領収書と同じ役割を果たします。

「領収書」と「領収証」に明確な違いはない

領収書とよく似た言葉に「領収証」がありますが、それぞれに明確な違いはありません。ただし国税庁のWebサイトでは、「領収書」を「金銭の受け渡しを証明する証拠書類全般」の意味で扱っており、領収書の一種として「領収証」を挙げています。

日常の会計においてはどちらの言葉を使っても問題ありません。むしろ言葉よりも領収書(領収証)の内容の正確さが重要です。

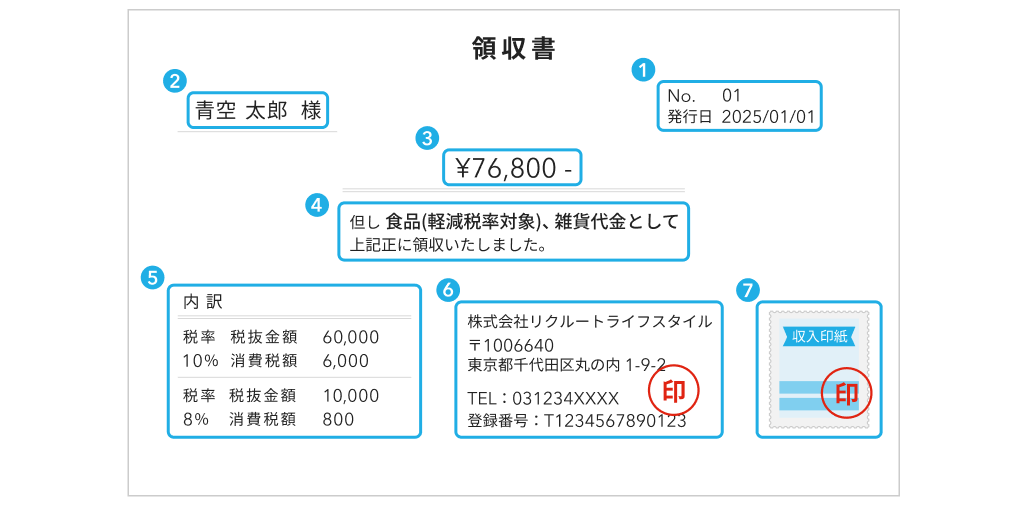

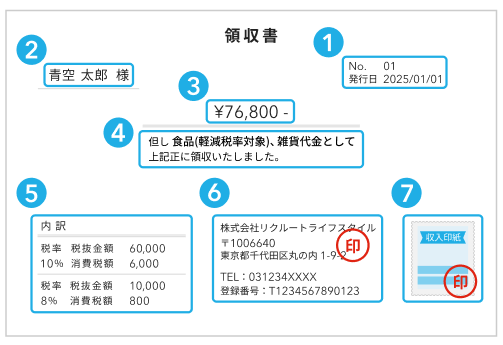

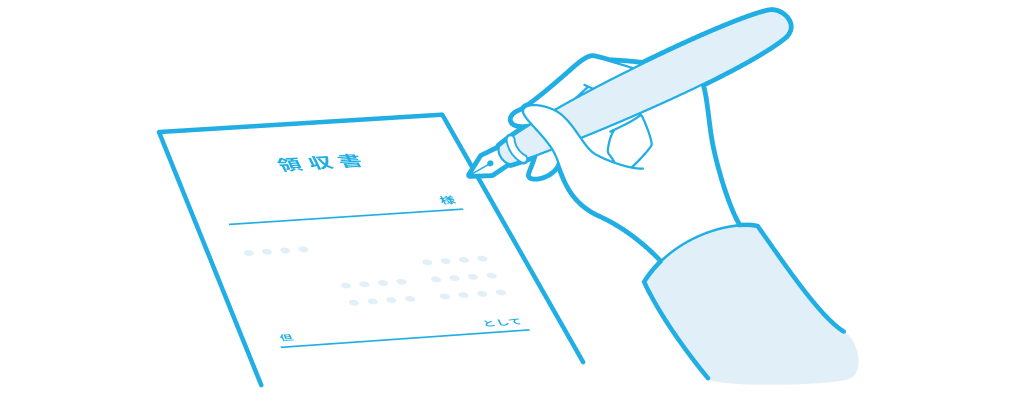

領収書の記載項目

領収書には下記7つの項目を記載します。一つずつみていきましょう。

- 発行日

- 宛名

- 金額

- 但し書き

- 適用税率・税率ごとの消費税額

- 発行者の名称・住所・登録番号

- 収入印紙(5万円以上の場合)

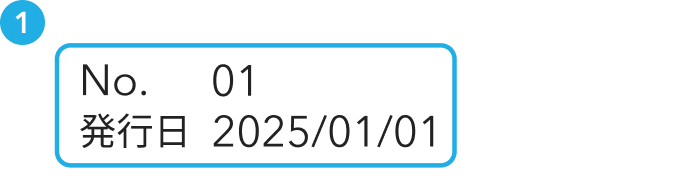

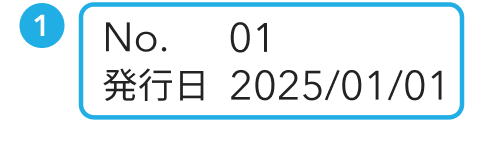

1. 発行日

金銭の受け渡しがあった年・月・日を正確に記載します。和暦・西暦のどちらを使っても構いませんが、省略はできません。

| ⚪︎ | × |

|---|---|

| 令和7年1月1日 2025年1月1日 2025/1/1 |

R7年1月1日 25/1/1 |

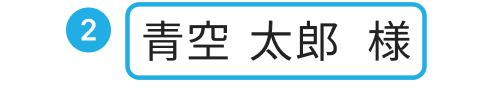

2. 宛名

領収書を受け取る方の名前や会社名を正式名称で記載します。社名は「株式会社」まで省略せずに書きましょう。

お客さまから「上様で」と指定されるケースもあります。これは間違いではありませんが、宛名の未記載は文書偽装のリスクが生じるため基本的には避けたほうがいいでしょう。

| ⚪︎ | × |

|---|---|

| ◯◯◯◯株式会社 御中 青空太郎 様 |

上様 (空欄のまま) |

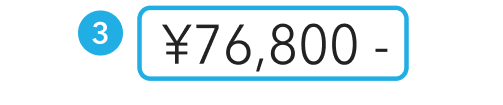

3. 金額

下記3つのポイントを押さえて、受け取った金額を正確に記載します。

- 3ケタごとに「,」を入れる

- 金額の先頭に「¥」または「金」と記載

- 金額の末尾に「※」「-」「也」のいずれかを記載

先頭や末尾に記号・漢字を足す理由は、金額の書き換えによる不正を防ぐためです。

| ⚪︎ | × |

|---|---|

| ¥5,000- 金30,000円也 |

5000 30000 |

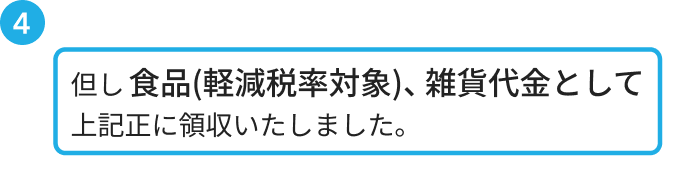

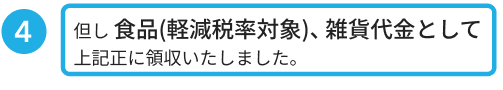

4. 但し書き

但し書きには何の対価としてお金が受け渡されたのかを「具体的」に記載します。語尾に「として」をつけて、軽減税率が適用されるものについては「軽減税率対象」の旨も記載します。

| ⚪︎ | × |

|---|---|

|

食事代として(軽減税率対象) お食事代として 文房具代として セミナー受講代として |

お品代として お食事代 文房具代 (空欄のまま) |

語尾に「として」をつける理由は、追記による不正を防ぐためです。

またお客さまから「お品代として」と指定されるケースもあるでしょう。誤りではありませんが、但し書きとしては具体性に欠け、後から見たときに内容がわからないため避けたほうがよいとされます。

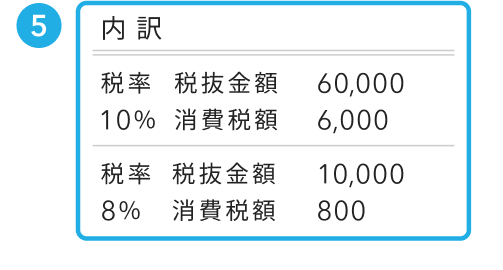

5. 適用税率・税率ごとの消費税額

インボイス制度に対応するため、内訳欄には下記3点を記載します。

- 適用税率

- 税率ごとに合計した対価の額(税抜き・税込みいずれも可)

- 税率ごとに合計した消費税の額

従来は1、2のみで十分でしたが、インボイス(適格請求書)の要件を満たすために、3の「税率ごとに合計した消費税の額」も必要になりました。

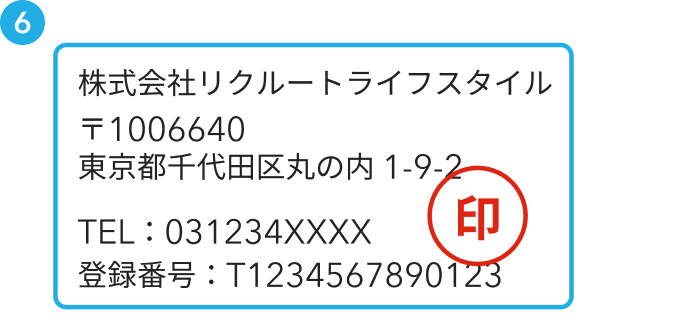

6. 発行者の名称・住所・登録番号

発行者の名称(個人名または会社名)と住所を記載します。インボイス発行事業者の場合は、登録番号も忘れず記載しましょう。

押印は必須ではありませんが、偽造防止の観点から、発行者の印鑑を押すことが一般的です。認印やスタンプ式の印鑑で問題ありません。

7. 収入印紙(5万円以上の場合)

税抜きで5万円以上の領収書には収入印紙を貼付します。収入印紙の額は領収書の金額によって異なり、5万円以上100万円以下の場合は200円です。

領収書に収入印紙を貼ったら、領収書と収入印紙の両方にまたがるように押印しましょう。これを「割印」といい、収入印紙が再利用されることを防ぐ目的があります。

レジでの領収書の発行手順

対応機種であれば、レジで領収書を発行できます。

ここからはレジの種類別に領収書の発行手順を紹介します。

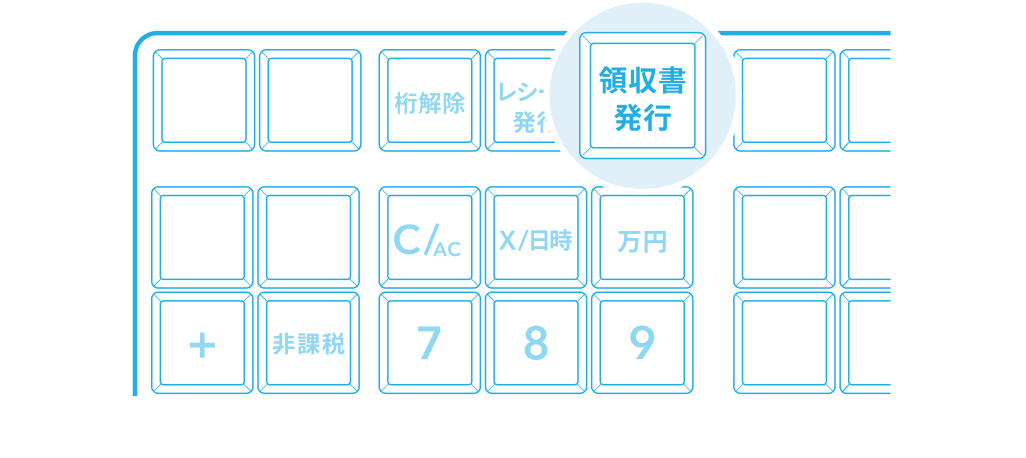

一般的なレジでの発行方法

- まず、一般的なレジで領収書を発行する流れは下記7ステップです。

- レシート発行まで通常どおり会計作業を行う

-

「領収書発行」ボタンを押す(ボタン名は機種によって異なる場合があります)

- 領収書と領収書の控えが印刷される

-

宛名と但し書きを書く

- 必要に応じて収入印紙を貼り、割印をする

- 領収書に押印する

- 領収書をお渡しして、控えとレシートは店舗で保存する

お客さまがお急ぎの場合どうしても焦ってしまいがちですが、記載ミスなどが起こらないよう落ち着いて確実に進めましょう。

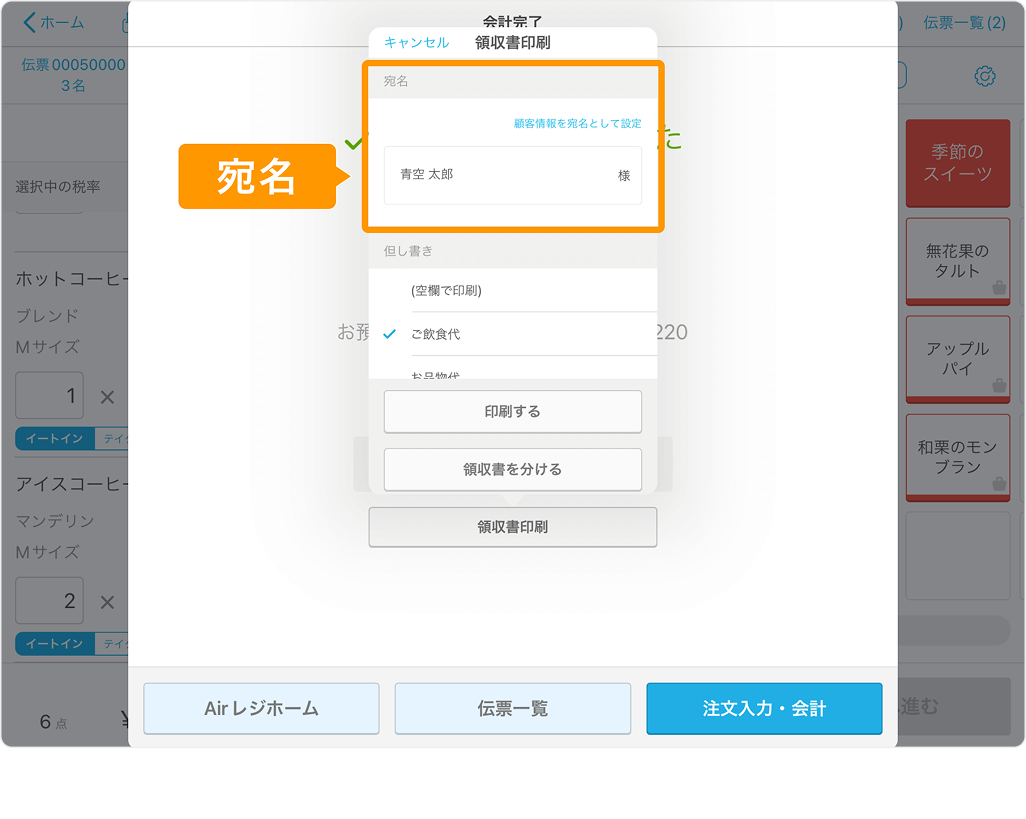

POSレジでの発行方法

- POSレジは「POS(販売時点情報管理)」機能を搭載した高機能なレジです。POSレジの領収書発行手順を『Airレジ』を例にみていきましょう。

- お金の受け渡しまで通常どおり会計作業を行う

-

「領収書印刷」を選択する

-

領収書に印字する宛名を入力する

-

但し書きを選択する

- 印刷する

- 必要に応じて収入印紙を貼り、割印をする

- お客さまにお渡しする

一般的なレジとの大きな違いは宛名と但し書きをレジ端末で入力できる点です。よく使う但し書きをあらかじめ登録しておけば、領収書発行時は一覧から選択するだけですむため、お客さまへの対応もスムーズになります。

なおPOSレジについて詳しく知りたい方はPOSレジとは?機能や選び方、無料のレジをご紹介の記事をご覧ください。

レジで領収書を発行するときのポイント

領収書は金銭の受け渡しを証明する重要な書類です。レジでの発行時に気をつけるべきポイントを8つ紹介します。

領収書とレシートの両方を渡さない

前述のとおり、レシートも領収書の役割を果たします。領収書とレシートを両方渡してしまうと二重発行となり、経費の二重計上、つまり不正につながりかねません。

お客さまには必ず領収書のみを渡し、レシートと控えは店舗で保存しましょう。

宛名や但し書きは必ず記載する

宛名や但し書きを空欄にしてはいけません。空欄部分に事実とは異なる記載をされ、不正利用につながるおそれがあるためです。

お客さまによく確認し、名称は「株式会社」まで省略せずに記載しましょう。また但し書きには具体的な内容を記載し、末尾には「として」をつけると不正の対策になります。

5万円以上は収入印紙を貼り割印をする

税抜きで5万円以上となる領収書には収入印紙を貼り、割印を押します。

例えば商品価格が48,000円、消費税額が4,800円の場合は税込みで52,800円と5万円を超えますが、商品価格が5万円以下のため、この場合は収入印紙は不要です。

クレジットカード決済では収入印紙は必要ない

税抜き5万円以上の領収書は収入印紙を要しますが、クレジットカード決済の場合は例外です。クレジットカード決済で発行する領収書は印紙税の対象外のためです。

ただし「クレジットカードを利用したこと」を明記しておく必要があります。

押印は状況に応じて判断を

領収書への押印は必須ではありません。しかし、正式なものであることを示すためにも、発行者の印鑑を押すことが一般的です。お客さまが領収書を社内で経費として精算する際、押印のない領収書を認めない会社もあります。ビジネスマナーとして押印することをおすすめします。なお、前述のとおり、収入印紙を貼る場合は必ず割印が必要です。

領収書の控えは一定期間保存する

領収書の控えは帳簿書類に該当するため、必ず保存しましょう。保存期間は青色申告者なら7年間、白色申告者は5年間です。

領収書に不備があった場合は再発行する

領収書の不備に気づいたときは、二重線や訂正印での修正はせず、間違いのない領収書を再作成しましょう。最初に発行した領収書は回収し、あらためて交付する領収書に(再)や(再交付)と記載してお渡しします。

なお、手書きで領収書を作成する場合は、間違いが起こりやすく、再発行にも手間がかかるため、宛名や但し書きの漢字などを書き間違えないように注意しましょう。

POSレジで領収書を発行するメリット

ここからは実際にPOSシステムを導入する流れをみていきましょう。大きく4つのステップに分かれます。

領収書の発行が簡単

POSレジでの領収書発行は記載項目の多くが自動入力され、手間がかかりません。但し書きもあらかじめ登録しておけばワンタッチで入力でき、お客さまにお待ちいただく時間を短縮できます。

インボイス制度への対応も簡単

インボイス制度対応の領収書では、税率ごとの消費税額や登録番号の記入漏れが多くみられます。インボイス制度に対応したPOSレジなら、要件を満たした領収書の発行も簡単です。

ただしインボイスはインボイス発行事業者のみが発行できるため、未登録の方は先に登録手続きが必要です。

宛名・但し書きが印字できる

一般的なレジの多くは、宛名と但し書きは印字されず手書きでの対応となります。一方、POSレジの場合は両方とも端末で入力してから領収書を発行できます。

お客さまに画面上で宛名や但し書きを確認してもらえば、入力ミスがあっても領収書の発行前に修正できるため、再交付の手間もかかりません。

領収書を分けて複数枚で発行できる

飲食店では割勘や個別精算も多く発生するでしょう。POSレジなら領収書が必要な人数分の発行も、画面操作で簡単にできます。もちろん宛名と但し書きも領収書ごとに設定できます。

POSレジなら『Airレジ』がおすすめ

『Airレジ』は0円でカンタンに使えるPOSレジアプリです。会計や売上分析などの豊富な機能がカンタンに使える『Airレジ』なら、煩わしい業務の負担を軽くし、売上アップへの近道が見つかります。

『Airレジ』が選ばれる理由

-

シンプルで使いやすい機能

誰でもカンタンに使える操作性で会計業務をミスなくスピーディーにできます。打ち間違いや計算ミスがなくなり、レジ締めの時間も短縮することができます。 -

売上集計・分析もおまかせ

『Airレジ』で会計するだけで、売上などの数字が自動的に集計されます。売上データは、いつでもどこでも確認することができます。 -

基本レジ機能が0円

商品登録や会計などの基本レジ機能、管理・分析、サポート全般がすべて無料。月額費用もかかりません。導入にかかる費用を抑えることができます。

他サービスとの連携で、できることが広がる

他の「Air ビジネスツールズ」を連携・組み合わせることで日常の業務を飛躍的に効率化することができます。

例えば、『Airペイ』との連携でキャッシュレス決済に対応、『Airレジ オーダー』との連携でオーダーシステムでの注文業務を効率化できます。現在、『Airペイ』と『Airレジ オーダー』では、導入プログラムや新規申込み特典をご用意しています。

- プログラム・特典は数に限りがあり、予告なく変更や終了の可能性があります。

- プログラム・特典の条件や注意事項をご確認ください。

まとめ

- 領収書は「金銭の受け渡しが正確に行われたこと」を証明する書類

- 不正利用を防ぐため内容の正確さと記載形式の工夫が求められる

- 領収書をレジで発行するならPOSレジが便利

領収書はお客さまが経費精算などに使う重要な書類です。二重計上や偽装などの不正につながらないよう、正確かつ独特の記載形式を押さえたものを発行しましょう。

領収書を簡単に発行したいならPOSレジがおすすめです。インボイス制度への対応も簡単ですから、これからレジの導入を考えている方はPOSレジを検討するとよいでしょう。

関連お役立ち情報

レジの使い方の基本。レジ打ちでよくあるトラブルや対策方法も解説

レジを使ったお会計をスムーズに、ミスなく行うことは、顧客満足や資金・売上の管理といった観点から、店舗経営をするうえでとても大切です。この記事では、店舗経営者や従業員の方に向けて、現金・キャッシュレス決済でのレジ打ちの流れや、トラブルを防ぐポイントを詳しく解説します。

レジの打ち間違いを減らす!3つの効果的な予防策を紹介

クレームや売上損失など、さまざまなリスクをもたらす「レジの打ち間違い」。従業員の打ち間違いに頭を悩ませる店舗経営者も多いのではないでしょうか。実はきちんと対策をすれば、打ち間違いを減らすことができます。今回は、レジの打ち間違いが起こる原因をはじめ、打ち間違いを防止する効果的な対策を解説します。正しい知識を身につけ、レジ業務の精度を向上させましょう。

レジにバーコードは導入すべき?活用メリットを解説

読み取るだけでスピーディに会計ができるバーコード。以前はおもに商品の読み取りに使用されていましたが、最近は決済するシーンでの利用も増えてきました。今回はバーコードやバーコードリーダーの種類、店舗にバーコードレジを導入するメリットなどについて解説します。

POSデータとは?分析手法や活用事例、無料分析サービスまでご紹介

商品の売上や顧客データなど、さまざまな情報を得られるPOSデータ。「店舗運営に活かしたいけど、やり方がよくわからない」と悩まれる方も多いのでは。この記事では、POSデータを分析することで得られるメリットをはじめ、基礎から応用まで分析手法をわかりやすく解説します。また、無料で簡単に分析ができるサービスもご紹介します。