予約の無断キャンセル(ノーショー)とは?6つの防止策やキャンセル料の請求・設定方法を紹介

今日、飲食店にとって「無断キャンセル(ノーショー)」が深刻な問題となっています。連絡なしに来店されないことで、店舗側は、予約が埋まっていたことによる機会損失、準備した料理のロス、予約対応のための過剰な人員配置といったダメージを受けます。この記事では、無断キャンセルの実態と具体的な防止策について解説します。

この記事の目次

予約の無断キャンセル(ノーショー)とは?

無断キャンセル(ノーショー)とは、予約をしたにもかかわらず、当日に連絡なしで来店しない行為を指します。このような行動は、店舗にとって大きな損失となり、特に予約数に応じて食材や人員を準備している飲食店では、食材のロスや売上の損失につながります。

また、本来であれば予約を取れたはずのほかのお客さまにも機会損失を生じさせ、公平性の観点でも問題となります。無断キャンセルが頻発すると、店舗運営そのものに悪影響を及ぼしかねません。そのため、店舗側は対策を講じる必要があり、お客さま側もマナーを守る意識が求められます。

無断キャンセル(ノーショー)の実態

近年では、飲食店における無断キャンセルが深刻な問題となっています。

経済産業省が2018年に発表したレポートによれば、無断キャンセルによる飲食業界全体の年間損失額は約2,000億円。

この金額は、飲食業従事者の賃金全体の2%強に相当し、業界平均の営業利益率(2.3%)に対して、0.8%程度の利益回復に値するほどの損失を生み出していると試算されています。

予約制のテイクアウトにおいても、商品を受け取りに来ないケースが増加しており、調理済み商品の廃棄や売上損失につながっています。

無断キャンセルで生まれる損害

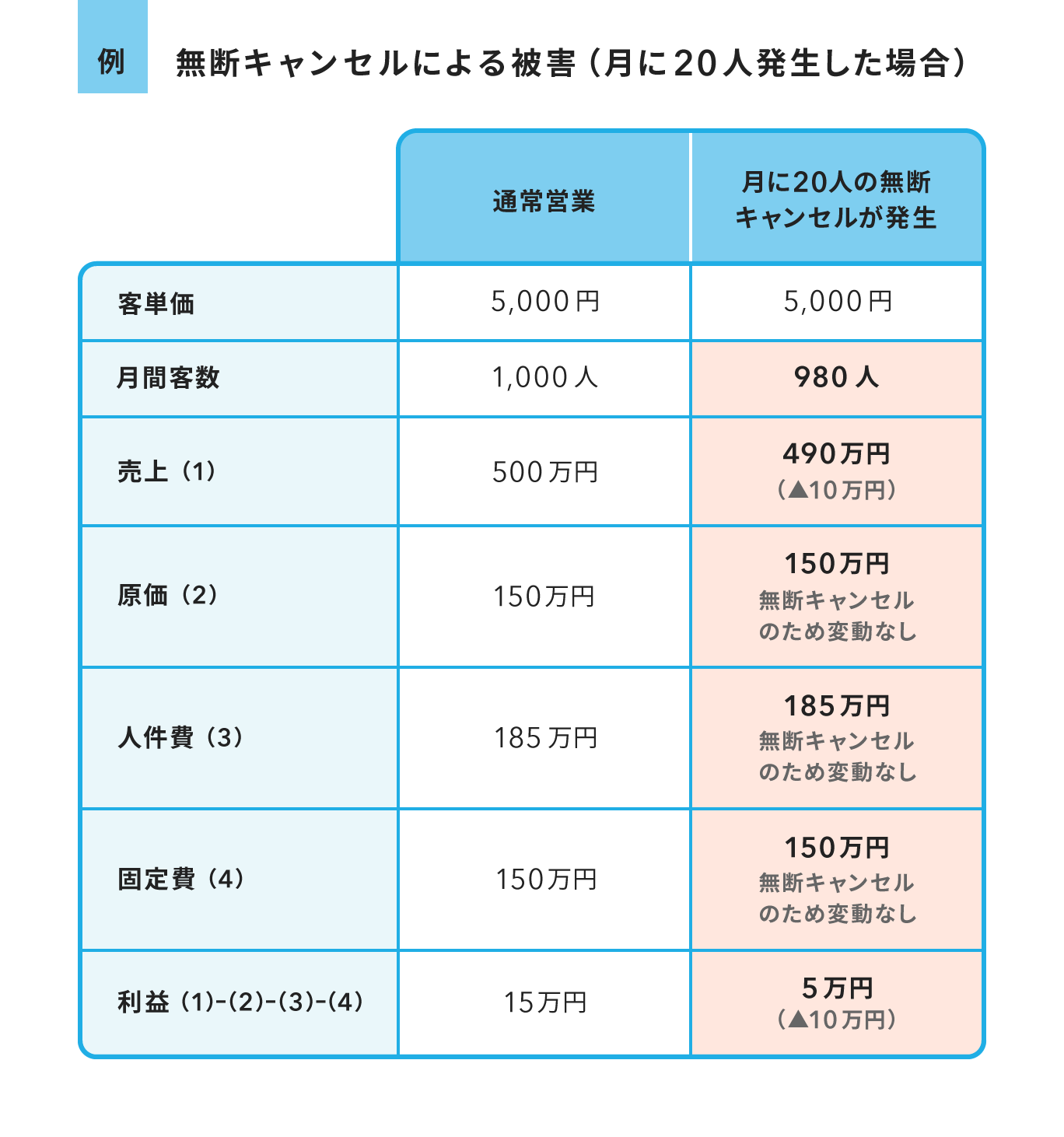

無断キャンセルは、単なる「来なかった」だけで済まされない深刻な損害を生みます。例えば、コース料理を提供する飲食店では、1人のキャンセルで数千円〜数万円の損失が発生します。

加えて、人件費や仕入れた食材の廃棄など、見えにくいコストも発生します。下記で示しているように、1件の無断キャンセルが店舗全体の収益に大きな影響を及ぼすこともあります。

飲食店における無断キャンセルによる被害の一例。月に20人のキャンセルが発生した場合、利益だけが圧迫される

無断キャンセルは犯罪になる?

日時・席数・コース・金額などを双方で明確に決めた予約が無断キャンセルになった場合、お店は損害賠償金を請求することができます。

この損害賠償金は「民事責任」によるものですが、これとは別に、悪質な予約や嫌がらせ目的で無断キャンセルを繰り返した場合には「刑事責任」が問われる可能性もあります。

実際に、飲食店に対して意図的に大量の架空予約を行い、業務を妨害したとして逮捕された事例もあります。無断キャンセルが「偽計業務妨害罪」にあたると判断されれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。ほかにも、業務を妨害する悪戯行為とみなされれば軽犯罪にあたる場合もあります。

こうした犯罪が成立するには「営業を妨害する目的で無断キャンセルをしたかどうか」が重要なポイントです。うっかりや一度のミスでは通常は刑事事件にはなりませんが、あまりにも悪質な場合は警察に相談しましょう。

無断キャンセルが起きる原因

なぜ無断キャンセルが起きるのでしょうか。その背景には、お客さま側の意識の低さもありますが、店舗側の予約対応の甘さも影響しています。キャンセル連絡を忘れた、面倒になった、他店と二重予約していたなど、さまざまな原因があります。

お客さま起因のキャンセル

無断キャンセルの多くは、お客さま側の理由によって引き起こされます。ここでは、よく見られる5つのお客さま起因のキャンセルについて解説します。

予約を忘れていた、日時を間違えた(うっかり)

最も多い理由の一つが、「うっかりミス」による無断キャンセルです。例えば、予約した日時を勘違いしていたり、ほかの予定と混同して忘れてしまっていたりするといったケースです。特に1〜2週間先の予約では、カレンダーやリマインダーに登録していないと忘れやすくなります。本人に悪気はなくても、店舗側には大きな損害が発生するため、こうした「うっかり」を防ぐための仕組みづくりが求められます。

急な事情(体調不良、事故など)

急な体調不良や交通事故、家族の緊急事態など、やむを得ない事情によるキャンセルも存在します。このような場合当日の連絡が難しいケースもありますが、個人的な事情ではなく、台風や地震などの大規模災害の場合は、キャンセル料を徴収しないといった対応をする店もあります。

複数店舗を予約していた(ダブルブッキング)

複数の店舗を同じ日時に予約し、直前にどちらか一方だけを利用する、いわゆる「ダブルブッキング」も無断キャンセルの原因です。特に人気店や週末の予約では「保険」のつもりで複数予約を入れる人もいますが、キャンセルの連絡を入れないまま放置されると、お店にとっては大きな損失となります。近年はこうした行為への対応として、予約時にクレジットカード情報を求める「キャンセル保証」型予約の導入が進んでいます。

心変わりした、面倒になった(軽い気持ち)

当日になって「やっぱり行きたくない」「疲れた」「外出が面倒」と感じて、そのまま連絡せずにキャンセルするケースもあります。ネット予約の手軽さから、軽い気持ちで予約をする人が増えた一方で、「予約は責任がともなう行為」という意識が薄れているのが実情です。こうしたリスクに備えて予約ポリシーを明記する店舗も増えています。

悪意ある予約(嫌がらせ)

ごく一部ですが、競合店や個人への嫌がらせ目的で予約をし、来店しないという「悪意ある無断キャンセル」も存在します。SNSで人気が出た店舗や、目立つ店ほど標的にされやすい傾向があります。このようなケースは、営業妨害にあたる可能性があり、悪質な場合は法的措置が取られることもあります。被害を防ぐためにも、予約時の本人確認や事前決済の導入が有効です。

店舗側にも原因があるキャンセル

無断キャンセルのすべてがお客さま側の問題とは限りません。実は、店舗側の対応や仕組みによって、無断キャンセルを誘発しているケースもあります。下記でおもな要因をみていきましょう。

キャンセル規定やキャンセル料を設けていない

キャンセル料が設定されていない場合、利用者の中には「連絡しなくても問題ない」と安易に考えてしまう人もいます。明確な規定がないことは、無断キャンセルに対する心理的ハードルを下げる要因となります。特に人気店や高単価な飲食店では、事前にキャンセルポリシーや違約金の有無を定め、お客さまに周知することで無断キャンセルの抑止効果が期待できます。

キャンセル規定が伝わっていない

せっかくキャンセルポリシーを設けていても、それがお客さまにしっかり伝わっていなければ意味がありません。予約時の確認画面やメールなどで明確に記載し、了承を得るプロセスが不十分だと、「知らなかった」「説明がなかった」としてトラブルにつながることもあります。伝え方の工夫や、予約確認時のポリシー再提示などを行うことで、誤解や無断キャンセルを防ぐことができます。

キャンセルしにくい

予約をキャンセルしようと思っても「電話がつながらない」「店舗の連絡先が見つからない」「予約サイトのキャンセル方法がわかりにくい」といった理由で、最終的に連絡をあきらめてしまうケースもあります。

特に高齢者やネットに不慣れな人にとって、煩雑な手続きは大きな負担です。誰でも簡単にキャンセルできる仕組みを整えておくことが、無断キャンセル対策には欠かせません。

無断キャンセルを防ぐ対策6選

無断キャンセルを防ぐには、店舗側の工夫と仕組みづくりが不可欠です。ここでは、実践しやすく効果の高い6つの対策を紹介します。

1.リマインド通知の強化

「予約を忘れていた」「日時を勘違いしていた」といった“うっかり”によるキャンセルを防ぐには、リマインド通知の活用が効果的です。予約日の前日や当日にメールやSMS、LINEなどで通知を送ることで、来店の意思を再確認できます。通知には日時やキャンセル規定の記載を添えることで、お客さまの意識を高める効果もあります。

2.事前決済の導入

無断キャンセルを防ぐ強力な方法の一つが「事前決済」の導入です。予約時にクレジットカード情報を登録、もしくは事前に料金を支払ってもらうことで、軽い気持ちでの予約や悪意ある無断キャンセルを抑制できます。実際、事前決済を導入した店舗ではキャンセル率が大幅に減少したという例もあります。特に単価が高い飲食店で効果的な対策です。

3.予約金制度の導入

事前決済までは導入が難しいという店舗でも、「予約金制度」を取り入れることで無断キャンセルを減らすことが可能です。例えば、1名につき数百円〜数千円の予約金を事前に支払ってもらい、来店時に合算・返金する仕組みです。無断キャンセル時は返金しないルールを明示することで、お客さま側の予約意識を高める効果があります。小規模飲食店にも導入しやすい現実的な対策です。

4.わかりやすくキャンセル規定、キャンセル料を伝える

キャンセル規定やキャンセル料を明確かつわかりやすく伝えることは、無断キャンセル防止の基本です。お客さまに安心感を与え、トラブルを未然に防ぎましょう。

キャンセルポリシーのよい例、悪い例

キャンセル規定は、予約サイトのトップページや予約フォームの直前にわかりやすく表示する必要があります。お客さまが必ず目にする設計にしましょう。

文章も具体的で簡潔に、「予約日の2日前までのキャンセルは無料、それ以降は〇%のキャンセル料がかかります」など明確に示すのがポイントです。

一方、規定がサイトの奥まったページに隠されていたり、専門用語が多くて理解しづらい文章の場合、お客さまはキャンセル規定を理解できません。このような予約サイトはトラブルが起きやすく、避けるべきです。

【例文あり】電話予約時に印象よく伝えるトークスクリプト

電話予約時には、柔らかい口調でキャンセル規定を伝えることが重要です。あらかじめお客さまにルールを丁寧に説明することで、理解と協力を促し、無断キャンセルの抑制につながります。伝え方が丁寧だと、印象もよくなります。

<キャンセル料についてのトークスクリプト例>

ご予約ありがとうございます。キャンセルの場合は前日のお昼の12時までにご連絡いただければキャンセル料はかかりませんのでご安心ください。前日12時以降のご連絡の場合はご注文のお料理の50%、当日のキャンセルですと100%のキャンセル料をいただくようになってしまいますのでお気をつけくださいませ。ご予定が変わりましたら、お早めにご連絡いただけると助かります。

5.予約管理システムの導入

無断キャンセルを防ぐためには、予約管理システムの導入が効果的です。例えば、予約システムの『Airリザーブ』では、予約の受付・管理をする下記の機能を提供しています。

| 機能名 | 機能 |

|---|---|

| 予約確認メール配信 | ネット予約の完了と同時にお客さまと店舗にキャンセルポリシーを記載した自動配信メールが通知される |

| 予約リマインドメール配信 | 予約日前日にリマインドメールが配信され、お客さまに来店の確認を促す |

| キャンセルポリシーの明示 | 予約フォームや確認画面、確認メールでキャンセル規定を明確に表示し、お客さまに周知する |

これらの機能を活用することで、無断キャンセルのリスクを低減し、店舗運営の効率化が図れます。

6.丁寧なコミュニケーションで「絶対行きたい」と思わせる関係づくり

無断キャンセルを減らすためには、単にルールを設けるだけでなく、お客さまとの信頼関係を築くことも重要です。予約時や来店前後のやり取りで丁寧なコミュニケーションを心がけ、「ここに行きたい」「また利用したい」と思ってもらえる関係づくりが大切です。

例えば、予約確認の際に感謝の気持ちを伝えたり、来店前に体調や好みを気遣うメッセージを送ったりすることが考えられます。また、来店後にはフォローアップの連絡で感想を伺うなど、お客さま一人ひとりに寄り添った対応をすることで、お客さま満足度が高まり、結果として無断キャンセルの抑止につながります。

お客さまとの信頼関係は店舗の価値を高めるだけでなく、リピーターの増加や口コミ効果にもつながるため、積極的に取り組みたい施策です。

【コラム】業界別無断キャンセル防止のコツ

無断キャンセル対策は業界によって重点を置くポイントが異なります。

飲食店では、食材のロスや売上損失を防ぐため、リマインド通知や事前決済が特に有効です。美容院やエステサロンでは、スタッフのスケジュール管理が重要なため、予約金やキャンセル料の設定が効果を発揮します。

医療機関では患者の急な体調変化も多く、キャンセル連絡のしやすさや柔軟な対応が求められます。また、宿泊業界では高額なキャンセル料設定や予約管理システムによる事前決済が主流です。

各業界の特性を踏まえ、お客さま心理に寄り添った対策を組み合わせることで、無断キャンセルの減少とお客さま満足度の向上が期待できます。業界ごとの事情を理解し、柔軟に対応策を検討することが成功の鍵です。

それでも無断キャンセルが起きてしまったら?

無断キャンセルが発生してしまった場合も、適切な対応で被害を最小限に抑えることが可能です。基本的な対応について解説します。

キャンセル料は請求できる

無断キャンセルがあった場合、事前に定めたキャンセル規定にもとづきキャンセル料を請求することが可能です。契約上の約束や利用規約に明記していれば、お客さまに対して法的に請求できるのです。

ただし、請求する際は冷静かつ丁寧に対応することが重要です。過度な請求や脅迫的な態度は逆効果になるため、トラブルを避けるためにもまずは内容証明郵便やメールで正式に請求し、話し合いの機会を設けることが望ましいです。

【業界別】キャンセル料の相場と金額の決め方

キャンセル料は業種によって慣習や相場が異なります。下記では、予約が発生しやすい主要な3業種を例に、一般的なキャンセル料の水準と設定のポイントをご紹介します。

| 業界 | キャンセル料の目安 | 設定のポイント |

|---|---|---|

| 飲食業 |

<席のみ予約>

<コース・料理など>

|

席のみ予約でも無断キャンセルのリスクは高いため、「一人〇〇円」の明示が抑止力になる |

| 宿泊業(ホテル・旅館) |

|

予約時点で部屋を確保するため、当日や無断キャンセルの全額請求が一般的。繁忙期や連休などは、さらに厳しめの設定にする施設も多い |

| 美容業 |

|

1枠ごとに人手と時間を確保しているため、直前のキャンセルは営業に大きな影響が出る。「当日キャンセルは全額負担」と明記し、予約時の了承を得ておくことが重要 |

キャンセル料の請求方法

キャンセル料請求は、まず利用規約やキャンセルポリシーをもとに請求内容を明確にします。電話やメールで支払いを促し、対応がない場合は内容証明郵便で正式に請求書を送付します。

請求書にはキャンセル日、予約内容、請求金額、支払期限などを記載し、証拠としてコピーを保管しましょう。支払いが確認できない場合は、法的手続きの検討も視野に入れますが、まずは話し合いで解決を目指すことが望ましいです。迅速かつ丁寧な対応が重要です。

キャンセル料が支払われない場合は

キャンセル料が支払われない場合、法的手段を検討することになります。内容証明郵便を送っても応答がない場合は、少額訴訟や支払督促の申し立てが可能です。

ただし、訴訟は時間や費用がかかるため、回収代行サービスや弁護士に依頼するケースもあります。特に頻繁に悪質な無断キャンセルが起きる場合は、予防策としてキャンセル保険の加入を検討するのも有効です。迅速な対応と適切な専門家への相談が重要です。

無断キャンセル発生時のリカバリー策も検討を

無断キャンセルが発生した際には、被害を最小限に抑えるためのリカバリー策も大切です。まず、キャンセルが出た直後に空席を即座に予約サイトやSNSで開示し、ウォークイン来店を促進するのが効果的です。また、キャンセル待ちリストを作成しておき、空きが出た際にすぐに連絡できる体制を整えるのもよいでしょう。

さらに、弁護士の回収代行サービスを利用し、専門家にキャンセル料の請求を任せる方法があります。あわせて無断キャンセル保険に加入しておくことで、一定の損失を補填してもらえます。これらの対策を組み合わせることで、無断キャンセルによる経営リスクを軽減できます。

無断キャンセルに関するよくある質問

無断キャンセルに関して多く寄せられる疑問や悩みをまとめました。適切な対応の参考にしてください。

Q.キャンセル規定をつくるときの注意点は?

A.キャンセル規定は無断キャンセルを防ぐうえで重要ですが、あまりに厳しすぎる設定はお客さまの評判を落とす恐れがあります。過剰なキャンセル料や厳格なペナルティはお客さまの心理的負担を高め、予約を控えられる場合もあるため、店舗の損害を補いつつお客さまに配慮したバランスが必要です。わかりやすく丁寧に説明し、柔軟な対応を示すことで、信頼関係を維持しやすくなります。

Q.無断キャンセルが起きたときのNG行為は?

A.無断キャンセルが発生した際、SNSやインターネット上で利用者の名前や写真を晒す行為は避けましょう。これはプライバシー侵害や名誉毀損にあたり、逆にトラブルを招く恐れがあります。法的に対応する場合も、冷静かつ適切な手続きを踏むことが重要です。感情的な対応は店舗の信用を損ねるため、専門家への相談や正当な請求手段を利用してください。

Q.予約システムを導入した事例はありますか?

A.『Airレジ』の関連サービスとして、予約業務を効率化できるシステム『Airリザーブ』や飲食店向け予約台帳アプリ『レストランボード』などがあり、多くの店舗が導入しています。導入した店舗の方々の導入経緯や感想などの声を集めたインタビュー動画、記事は下記のリンクから確認できます。

Q.インバウンドの予約についての注意点はありますか?

A.インバウンドの無断キャンセル対策は、予約時点での防止が重要です。英語や韓国語、中国語など多言語で予約確認やキャンセル規定を明記し、事前決済やデポジット制を導入するとキャンセル料の徴収が容易になります。

海外からの予約はキャンセルポリシー設定が可能な予約サイト経由に限定すると安心です。連絡先が国際電話の場合は確認が難しいため、必ずメールやメッセージアプリでも連絡手段を確保しましょう。文化の違いも踏まえて説明し、理解を得ることが防止につながります。

予約管理システムのススメ

無断キャンセルの防止やお客さま対応の効率化には、予約管理システムの導入が効果的です。なかでも『Airリザーブ』は、SMSやメールによる自動リマインド通知、事前決済、キャンセルポリシーの明示など、無断キャンセル対策に必要な機能を網羅しています。

利用料は定額なので、小規模店舗にも導入しやすいのが魅力です。予約の見える化により、お客さま対応の手間も軽減され、スタッフの負担や機会損失の削減にもつながります。

まとめ

- 無断キャンセル(ノーショー)は店舗にとって大きな損失をもたらし、予約の管理や対策が不可欠

- お客さま側の理由だけでなく、店舗側のキャンセル規定の不備や連絡の取りにくさも無断キャンセルの要因になる

- リマインド通知や事前決済、予約管理システムの導入など、多角的な対策を講じることで無断キャンセルを減らすことが可能

無断キャンセルは店舗経営に大きな影響を与えるため、原因を正しく理解し、お客さまとの信頼関係を築きながら効果的な防止策を実施することが重要です。また、万が一無断キャンセルが発生した際も適切に対応し、損害の最小化を図ることが求められます。今後も時代の変化やお客さまのニーズに応じて柔軟に対策を見直し、健全な飲食店経営に努めましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

キャッシュレス対応で、お店の売上アップを目指しませんか?

- 現金払いだけでいいのか不安…

- カード使える?と聞かれる…

導入・運用費0円のお店の決済サービス『Airペイ』の資料を無料でダウンロードできます。

※画像はイメージです

※画像はイメージです

下記フォームに必要事項をご入力いただき、ダウンロードページへお進みください。※店舗名未定の場合は「未定」とご入力ください。

この記事を書いた人

成田 良爾(なりた りょうじ)飲食店専門経営コンサルタント

ヴィガーコーポレーション株式会社代表取締役。厚生労働省公認レストランサービス技能士(国家資格)、文部科学省後援サービス接遇検定準1級、食生活アドバイザー2級など。ミシュランガイド掲載の高級レストランから個人経営の小さな大衆店まで幅広いジャンルの飲食店に携わり、その経験に基づく統計解析および枠にとらわれないアイデアで多くの赤字店を黒字化。「100年続く店づくり」をモットーに、次世代の育成や飲食業の働き方改革などにも力を入れている。食文化普及活動や職業訓練校講師(フードビジネス科)、子育て女性就職支援事業講師なども歴任。メディアへの出演や執筆活動も精力的に行いながら、現在も多くの飲食店経営者のサポートを手がける。オフィスヴィガー http://with-vigor.com/