飲食店のFLコスト・FL比率とは?計算方法や目標値、改善策まで解説

飲食店を経営している人や、開業を検討している人のなかには、「FL(エフエル)コスト」「FL(エフエル)比率」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。FLコストとは、Food(食材費)とLabor(人件費)の合計金額のことで、FL比率とは、飲食店の売上高に占めるFLコストの比率のことです。この指標を活用すれば、「お店がしっかり稼げているか」を確認でき、また、売上目標を設定しやすくなります。本稿では、FLコストおよびFL比率の基礎や計算方法、目標値、改善策などについて詳しく解説します。

この記事の目次

まずはFLコスト・FL比率の基礎知識を理解しよう

まずはFLコストとFL比率の基礎について解説します。

FLコストとは?

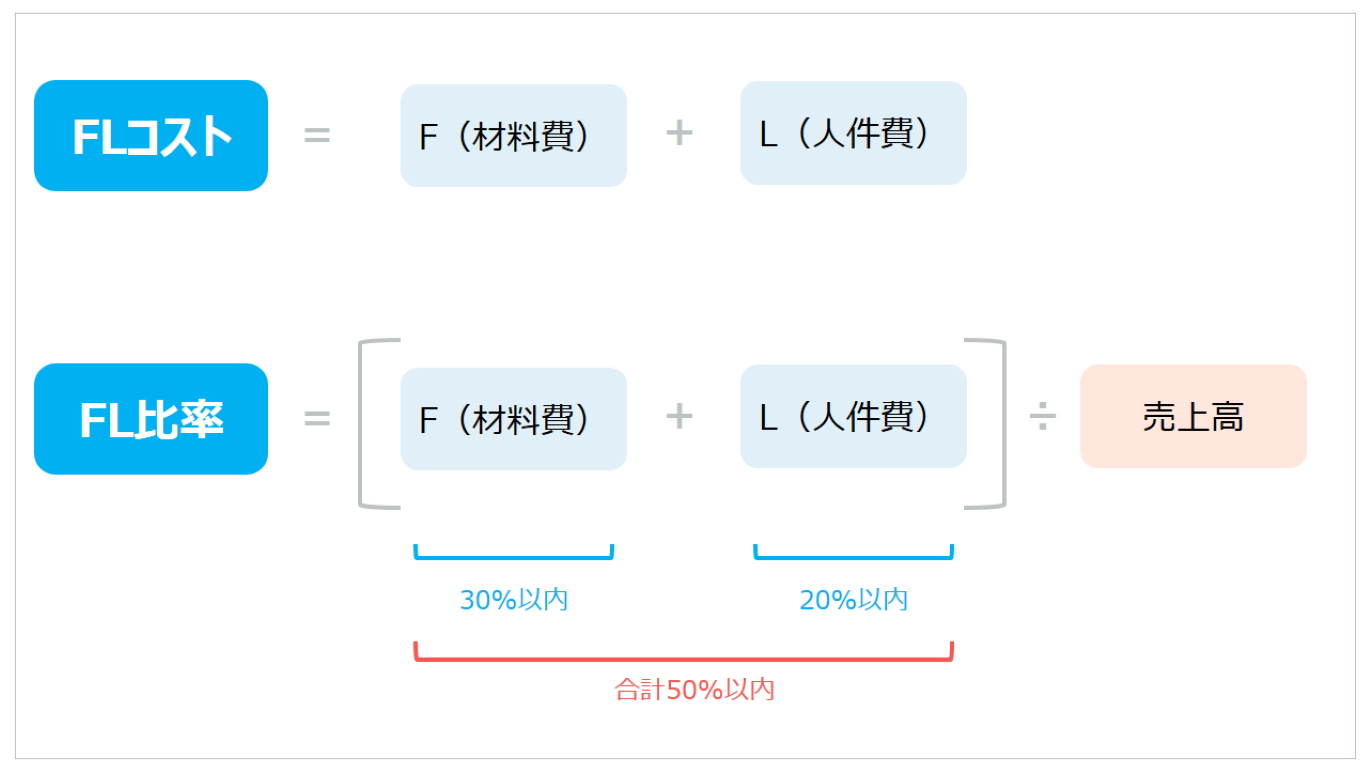

FLコストとは、飲食店で最も大きなウエイトを占めるFood(食材費)とLabor(人件費)を合算したコストのことです。店舗運営における収益性を左右する、最重要コストとされています。

- Food(食材費):仕入れた食材や調味料など、料理やドリンクに直接使われる原材料費

- Labor(人件費):正社員・アルバイトを含むスタッフの給与や賞与、社会保険料などの人件費全般

売上に対し、どの程度の割合で食材費や人件費がかかっているのか。この比率を出すことで、店舗経営の現状と課題を抽出できます。

FL比率とは?

FL比率は、売上高に対するFLコストの割合をパーセンテージで表したものです。50%程度が一般的な目安となります。もう少し細かくみていくと、Fコストは30%以内、Lコストは20%以内が目安の数値となっています。

計算式は下記のようになります。

FL比率(%)=(食材費(F)+人件費(L))÷売上高×100

例えば、月商330万円の飲食店で、食材費が90万円、人件費が75万円の場合、下記のようになります。

FL比率(%)=(90万円+75万円)÷330万円×100=50%

つまり、この店のFL比率は50%ということになります。

なぜFLコスト・FL比率の管理が重要なのか?何がわかるのか?

飲食店が売上を出すためには、必ずF(食材費)とL(人件費)がかかります。FLコストを差し引いたのち、家賃や光熱費などの固定費を支払います。FL比率が高すぎると、たとえ売上が出ていても利益が残らず、赤字経営に陥りやすくなります。

FL比率を把握することで、下記のような大きなメリットが得られます。

- 現在の経営状況を客観的に評価できる

- どれだけ売上を伸ばせば黒字化できるか目標を立てられる

- 経営改善の優先順位がわかる

飲食店経営者は「売上を伸ばすこと」に注目しがちです。しかし、売上が増えても、それ以上にFLが増えてしまっては、赤字になってしまいます。そのため、FLコストを適切に管理し続けることが非常に重要です。

目標はどれくらい?FLコスト・FL比率の目安と適正値

一般的に、飲食店経営ではFL比率を50~60%以内に収めるのがよいとされています。残りの40~50%で家賃や光熱費などの固定費を支払い、余剰分が利益として残ります。

FL比率は低ければ低いほどよいというわけではありません。なぜならFが低すぎると、メニューの値段に対して食材の品質が悪い可能性があり、また、Lが低すぎると、売上に対しスタッフに支払っている給与水準が低すぎる可能性があるからです。適正値の範囲内に収まっている状態が、経営安定度の目安となります。

業態別のFLコスト・FL比率の目安

飲食店は、業態によって適正なFL比率の目安が異なります。客単価の高い業態ほどFL比率が高くなり、客単価が低い業態ほどFL比率は低くなる傾向にあります。自店の業態とコンセプトに合わせたFL比率の目標値を設定し、現実的な計画を立てましょう。

| 業態 | 目安FL比率 | 特徴・理由 |

|---|---|---|

| 居酒屋 | 50%〜60% |

ドリンクの利益率が高いためFコストを抑えやすい

|

| ファストフード | 45〜55% |

簡易調理で人件費を抑えやすく、FL比率は低め

|

| カフェ・喫茶店 | 45〜55% |

軽食中心で食材費は低いが、客単価(売上高)が低くFL比率が高くなりやすい

|

| ラーメン店 | 50〜60% |

食材費が高いが、回転率を高めることで人件費を抑えられる

|

| 焼肉・ステーキ店 | 55〜65% |

食材単価が高いためFコストが上がる傾向

|

| 寿司店 | 60〜70% |

魚介類や海産物は単価が高く、職人の人件費も高いためFL比率が上がりやすい

|

例えば、高級食材を使うフレンチレストランや寿司店ほどFLコストが高くなります。また、席数が多い店舗ほどホールに一定数のスタッフを置くためLコストが高くなりやすいといえます。ただし、これらは客単価や売上高も高いため、FL比率が高くとも利益を確保できます。

一方、低価格で回転率重視の業態では、FL比率を低く保たなければ利益確保が難しくなります。

FL比率が高いとどうなる?見過ごせない経営リスク

FL比率が許容範囲を超えると、次のようなリスクが高まります。

- 黒字倒産リスク:利益は出ているのにキャッシュが不足し、資金繰りがショートする可能性が高まる

- 固定費を賄えない:FLコストに資金の大半を使い果たし、家賃・光熱費・広告費が払えなくなる

- 再投資ができない:新メニュー開発や設備投資に資金を回せず、競争力が低下する

- スタッフ待遇の低下:FL比率の改善のために人件費を削る方向に追い込まれ、サービスの低下や離職率の上昇に繋がる

FL比率は利益構造のバロメーターです。常に目標値を意識し、定期的に計測し続けることが、飲食店経営の成功の鍵になります。

FLコスト・FL比率の管理のコツ

FLコストは「食材費」と「人件費」の2大変動費であり、この管理なくして利益を出せる体質の飲食店はつくれません。売上が伸びても、FLコストが膨らんだままでは利益が残らず、成長の機会も失います。

食材費(Fコスト)を効果的に削減・管理するコツ

食材費(Fコスト)を効果的に削減・管理するため、下記のようなポイントをおさえることが重要です。

【食材ロス削減】正確な在庫管理と先入れ先出しの徹底で廃棄をなくす

食材は時間が経つと腐敗するため、どうしてもロスが発生してしまいます。必要量以上の仕入れはすべてロスとなり、Fコストの上昇要因となるため、細やかなチェックが必要となります。

下記の点を意識して、食材ロスの削減に努めましょう。

- 発注担当が把握できるよう、在庫表を常に最新化する

- 先入れ先出しを徹底し、期限切れや鮮度劣化を防ぐ

- 廃棄を月次で数値化し、ロスの原因を突き止める

【調達コスト削減】相見積もりと集中購買で仕入価格を引き下げる

同じ食材、同じ分量であっても、仕入先や仕入方法を工夫することでFコストを改善できます。複数業者から相見積もりを取って比較したり、細かく仕入れたりするのではなく、一括仕入れにより単価の引き下げ交渉を行うことが大切です。

【メニュー最適化】ABC分析を活用したメニュー改定と高利益率商品の育成

メニューのABC分析(貢献度に応じた分類分け)を行うことで、利益率の高いメニューに注力できます。採算が取れていないメニューを見直すことで、Fコストの改善が見込めます。

人件費(Lコスト)を最適化・管理するコツ

次に人件費(Lコスト)の改善のコツを紹介していきます。Fコストに比べ、Lコストは店舗のオペレーションやお客さまの満足度に直結します。ただ削減していけばよいものではないため、より注意が必要となります。

【人材育成】業務マニュアル化とスキルアップ研修で、少数精鋭チームを構築

サービスやオペレーションはスタッフの勤続年数や能力によって差が出ます。誰が担当しても同じレベルで業務を回せるようマニュアルを整備したり、定期的に接客・調理に関する研修を行ったりして、1人あたりの生産性を高めていくことが大切です。生産性については、各スタッフが売上に対してどの程度貢献しているのかを意識することで改善が進みます。

【シフト最適化】繁閑予測にもとづく人員配置と人時売上高による生産性管理

お店には忙しい曜日や時間帯もあれば、暇な曜日や時間帯もあるのが現実です。そこで、曜日や天候、イベントなどからどの程度来客が見込まれるかの予測を立てましょう。スタッフの人員配置の調整や、売上をスタッフの総労働時間で割った「時間あたり売上高」を目安に、人員の過不足をチェックし、人件費の最適化を図っていきましょう。

【業務効率化】オペレーション改善で、最小人員でも高パフォーマンスを実現

1日あたり10分の作業であっても、1週間で70分、1カ月で5時間、1年間で60時間の工数がかかっています。これらを見直すことで、Lコストの大幅な改善が期待できます。例えば、配膳・会計の動線を見直して歩数を減らす。キッチン・ホール間の連携ミスを減らし、二度手間を排除する。ドリンクバーやオーダー端末導入などシステムやITツールを活用することで、スタッフの省人化や効率化を図る。こういったことが有効です。

もう一歩進んだコスト管理へ!FLRコスト・FLR比率も知っておこう

FL比率に加え、家賃(Rent)も考慮した「FLR分析」もよく使われます。どういったものなのか、確認していきましょう。

FLRコスト・FLR比率とは?家賃(Rent)を含めた総合的な経営指標

FLRとは、Food(食材費)+Labor(人件費)+Rent(家賃)の3つを合計した指標です。飲食店に関するコストで、食材費と人件費に次いで、固定費として最も大きい店舗家賃。これを含めて管理することで、より現実的に店舗経営の収益性を把握できます。

FL比率だけを改善しても、そもそも店舗の席数や家賃が売上に見合っていなければ、利益を出すことはできません。「店舗効率はよいのか?」という観点を加えたFLR比率を用いることで、経営リスクを早期に把握できます。

FLRコスト・FLR比率の計算方法と活用シーン

FLR比率の計算式は下記のとおりです。

FLR比率(%)=(食材費(F)+人件費(L)+家賃(R))÷売上×100

FLR比率の計算例を確認しましょう。前述の具体例で、月商300万円、食材費90万円、人件費75万円、家賃33万円の飲食店があったとします。計算式に当てはめると下記のようになり、この店舗のFLR比率は60%だとわかります。

FLR比率(%)=(90万+75万+33万)÷300万×100=60%

FLR比率の一般的な適正目安は60~70%です。FLR比率を意識することで、新規物件を探す際の指標となります。また、店舗効率にもとづいた集客や売上計画が立てやすくなります。

ITツールを活用したコスト削減術

FLコストの改善を考えた場合、システム化やITツールの活用は不可欠です。時代は大きく変化しているので、経営者の感覚だけで飲食店を経営することは難しくなってきました。幸いにも、昔であれば数百万単位の投資が必要だったシステムやITツールが、今では安価に、初期費用も少なく利用できるようになりました。これらを活用しながら生産性の向上をぜひ図ってください。

なぜ今、ITツールが飲食店のコスト削減に不可欠なのか?

人手不足、仕入価格の上昇、原材料費高騰など、飲食店を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。従来の「経験と勘」だけに頼る経営ではなく、ITツールを活用してデータにもとづく管理を行うことで、ムダを省き、利益を生む体質が手に入ります。また、在庫管理やシフト管理は常に必要であるため、紙による手書きやエクセルへの手入力だと、膨大な時間を管理作業に取られてしまいます。人件費の負担も増えるため、効率化のためにもITツールの活用をご検討ください。ITツールは、一度設定すれば仕組みとして定着し、属人的な管理から脱却できるのも大きな利点です。

【食材費(Fコスト)削減編】

ITツールによる無駄な仕入れ・廃棄の削減

ITツールの活用は、食材費(Fコスト)の効率化にも役立ちます。飲食店を経営する限り、食材の仕入れと在庫管理は常に必要です。ITツールを活用することで、大きな改善につながります。

例えば、POSレジの販売データを活用し、曜日・時間帯別の売れ筋や販売予測を立てることで、仕入れの精度を上げられます。過剰仕入れによる食材ロスが減り、結果としてFコスト削減に直結します。

また、在庫管理アプリやクラウドサービスを活用すると、食材の在庫数や消費ペースをリアルタイムで把握できます。仕入れのタイミングや量を最適化でき、在庫切れ・余剰を防げます。

例えば、無料で使えるPOSレジアプリの『Airレジ』なら、会計はもちろん、商品管理や顧客管理、売上分析なども可能です。

【人件費(Lコスト)削減編】

ITツールによる人員配置の最適化と生産性向上

ITツールは人件費(Lコスト)の効率化にも大きく貢献します。時間あたり生産性データや来店予測をもとに、AIや自動計算で適正シフトを組めるツールを活用することで、忙しさに合わせた最適な人員配置が可能となり、Lコストの最適化が図れます。

『Airレジ オーダー』などのモバイルオーダーやセルフオーダーシステムを導入すれば、お客さま自身で注文を入力してもらえるため、ホール業務の負担を減らせます。さらにキャッシュレス決済を導入すれば、会計時間も短縮でき、ピーク時の回転率アップにも繋がります。

これらの改善によって生み出された利益を、さらなる改善のために再投資することで、店舗はより成長していきます。ぜひ、生産性向上のためにもITツールを積極的に活用してください。

コスト削減に成功した飲食店事例

ここでは「Air ビジネスツールズ」を活用して、コスト削減と売上アップを実現した飲食店をご紹介します。

【事例1】Liten COFFEE

『Airメイト』へのデータ連携でお店のお金の流れを可視化し、時代の変化に合わせた経営判断が実現

Airの各サービスの連携のメリットを知り、当店では『Airメイト』の導入を決めました。『Airメイト』は『Airレジ』や『Airシフト』と連携すると、売上や人件費などのデータを自動で取り込んで可視化してくれます。

その後、原価などのコストも管理するために『Airカード』を導入しました。『Airカード』で購入した食材や消耗品の情報が『Airメイト』に連携されることで、これまで煩雑になっていたコスト管理もスムーズです。今では、売上、人件費、原価などの情報が『Airメイト』に集約され、毎日2時間ほどかかっていたデータの入力作業も削減できています。

『Airレジ』『Airシフト』『Airカード』と『Airメイト』の連携により、文字通り、店舗の数字がリアルタイムで可視化できるようになりました。そのおかげで、原価高などの時代の変化にもスムーズに対応した経営ができています。

【事例2】居酒屋あじよこ中山

『Airレジ オーダー』でスタッフを増員せず、来店客数の増加と売上1.5倍を見込めるオペレーションを構築

『Airレジ オーダー』のモバイルオーダー店内版(セルフオーダー)を導入してからは、ホールのオペレーションがスマートになりました。以前は、注文から商品提供までホールとキッチンを2往復する必要がありました。注文の途中で別のお客さまに呼ばれると、提供スピードが落ちていたのですが、お客さまがスマートフォンで注文を取ってくれるようになり、提供に集中できるようになりました。

満身創痍で達成していた売上を、体力的に余力を残したまま達成できるようになり、今までと同じスタッフ数で1.5倍の売上を見込めるオペレーションを構築できています。提供スピードが速くなり、お客さまをお待たせしないことがオーダー数の増加にもつながり、客単価が500円ほど上がっています。また、以前までは提供が遅くなり、ご迷惑をお掛けしないように満席になる前にお断りしていた機会損失がなくなることで、来店組数の増加が売上アップにつながっています。

まとめ

- FLコストとは、Food(食材費)とLabor(人件費)の合計金額のことで、FL比率とは、飲食店の売上高に占めるFLコストの比率のこと

- 売上だけを追うのではなく、FL比率を意識した経営を心がける

- 自社のコンセプトや業態に応じたFL比率を設定し、改善することで、生産性を高める

- ITツールを活用し、属人的な管理ではなく最適な管理を目指す

FLコストやFL比率の管理は、飲食店経営における最重要課題です。感覚に頼らず、数字を味方につけ、無駄をなくす仕組みを作れば、安定して利益を出せるお店へと成長できます。お客さまに愛される繁盛店を目指して、ITツールを活用したコスト管理を実践していきましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

キャッシュレス対応で、お店の売上アップを目指しませんか?

- 現金払いだけでいいのか不安…

- カード使える?と聞かれる…

導入・運用費0円のお店の決済サービス『Airペイ』の資料を無料でダウンロードできます。

※画像はイメージです

※画像はイメージです

下記フォームに必要事項をご入力いただき、ダウンロードページへお進みください。※店舗名未定の場合は「未定」とご入力ください。

この記事を書いた人

-160x160.jpg)

穂坂 光紀(ほさか みつのり)税理士

税理士法人 エンパワージャパン 代表税理士 1981年生まれ 横浜市在住

中小企業こそ日本を支える礎であるという理念から、持続可能な社会・持続可能な企業を創るための「中小企業のための財務支援プログラム」を実施することで強固な財務力を持つ優良企業に導く、中小企業の財務支援に専門特化した税理士事務所を運営するとともに、児童養護施設の児童から地域を支援する税理士へと導く「大空への翼プロジェクト」を行っている。共著「七人のサムライ」や執筆など多数。