商号(社名)とは? 決め方の基本から法的ルール、屋号・商標との違いも解説

これから店舗開業を考えている方にとって、どのような「商号」にするかは非常に重要です。商号は会社(法人)の「名前」を指しますが、屋号との違いは何なのか、どんなルールがあるのか、初心者にはわかりにくい部分も多いですよね。この記事では、店舗事業の開業を考えている方向けに、商号決定に関する基礎的な知識や法的ルール、ネーミングのコツなどをわかりやすく解説します。

この記事の目次

商号とは? 基本を解説

事業を行う際の正式な名称である「商号」について、その意味や決定時期、関連用語との違いなどを解説します。

商号とは? いつまでに決めるべき?

商号とは、会社(法人)や個人事業主が事業活動を行う際に使用する「正式名称」です。会社(法人)として事業を行う場合は、必ず商号を決めて本店所在地を管轄する法務局に登記申請することが会社法911条3項2号で定められています。商号は会社の名前として登記され、その後の税金の申告やさまざまな契約で用いることになります。

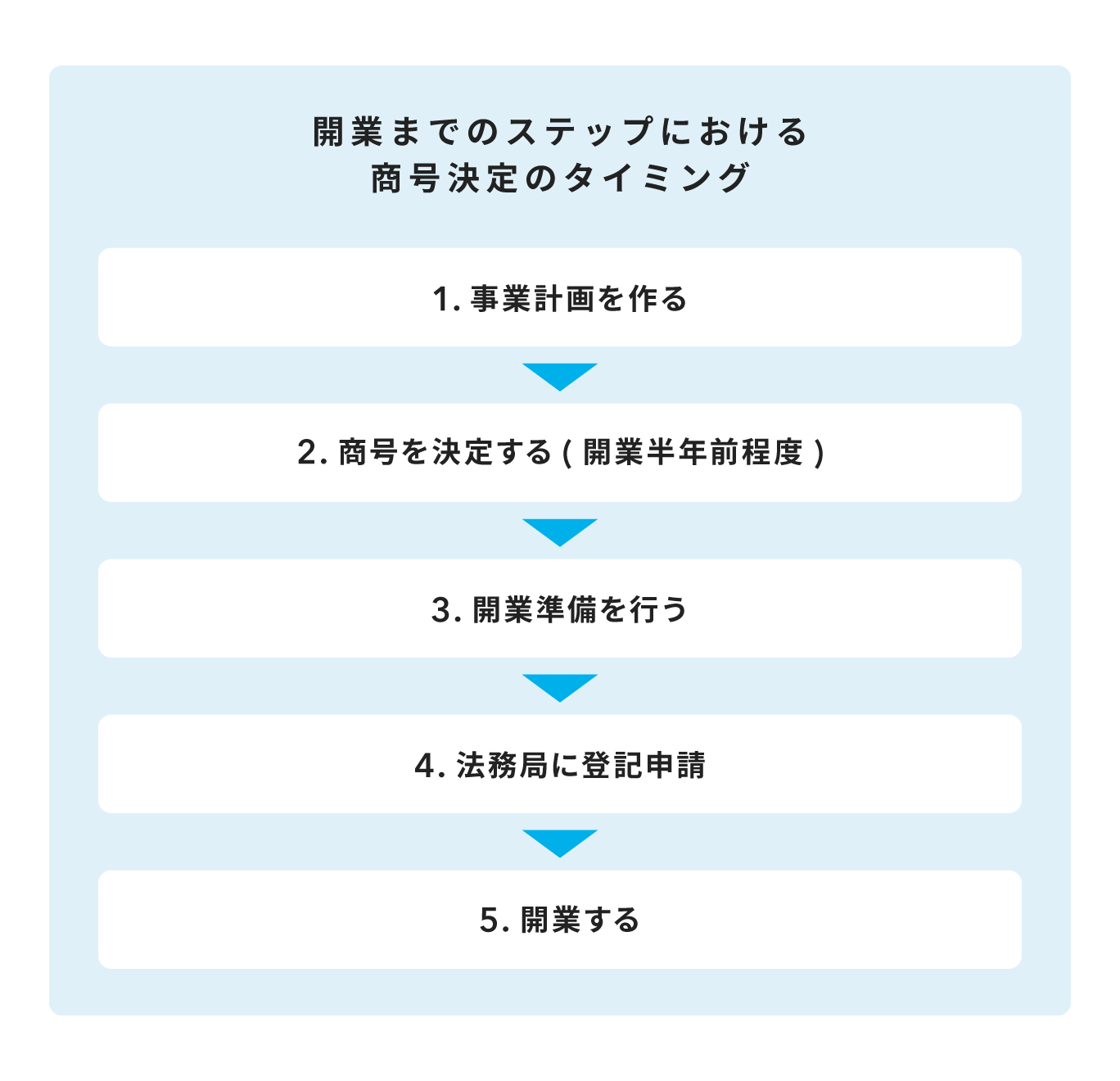

商号を決めるタイミングについては、事業計画や開業準備と並行して、会社設立の登記手続きまでには確定させる必要があり、一般的には開業半年前までには決定するのが理想とされています。店舗のコンセプトやイメージ、ブランド化したい内容などを踏まえて検討していくと、事業内容からブレない商号にしやすいでしょう。

商号・屋号・商標の違いを整理

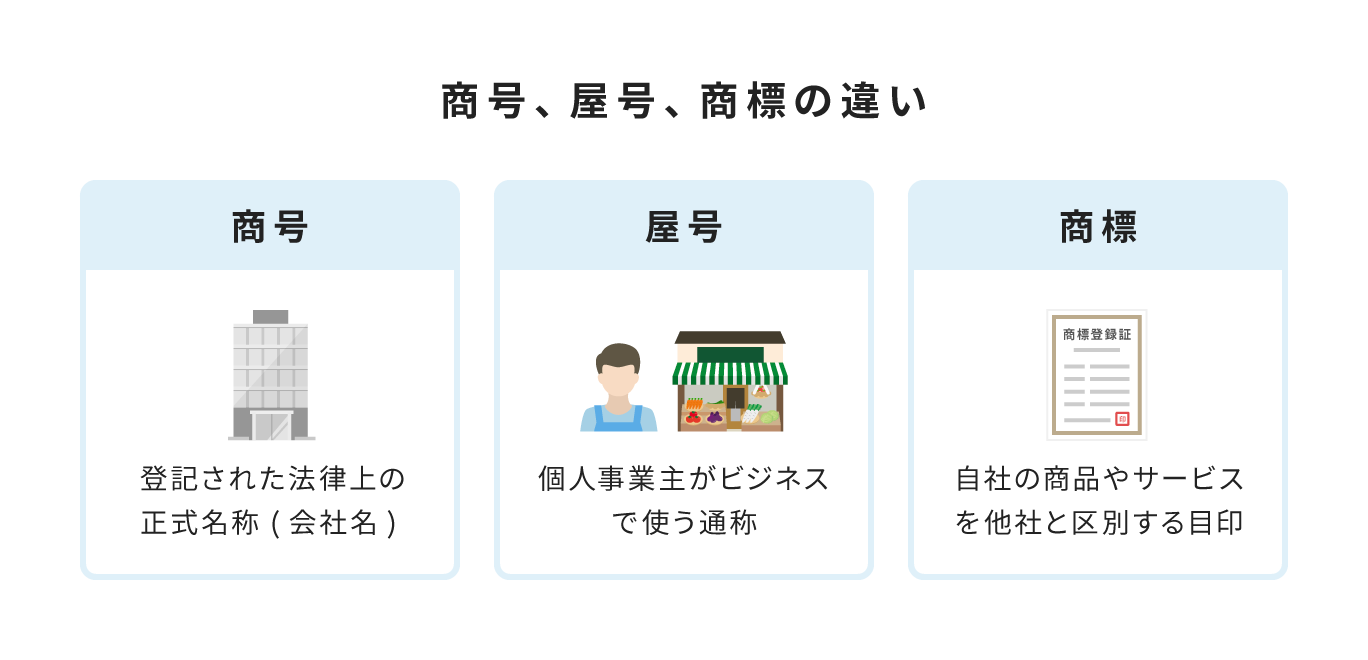

商号に関連する言葉として、屋号や社名、商標があります。それぞれ違いを整理しましょう。

屋号とは?

屋号とは、おもに個人事業主が事業を行う上で使用する「事業上の名前」のことです。「〇〇商店」といった店舗名や、「△△デザイン」のような事務所名がこれにあたります。屋号は法務局への登記義務もありません。なお、店舗名を「屋号」として個人事業主が使っているケースも多くありますが、法人化すると「商号」として登記が必要になることを覚えておきましょう。

社名とは?

社名とはその名の通り「会社の名前」を指す呼び方です。法律上は、この社名が正式には「商号」にあたります。日常会話では「社名」、法律や登記手続きの上では「商号」と、同じものを指して場面によって呼び方が変わると理解するとわかりやすいでしょう。

商標とは?

商標とは、自社の商品やサービスを、他社のものと区別するために使用する「識別標識」です。ネーミングやロゴマークなどがこれに該当します。商標は特許庁に登録することで「商標権」という権利が発生し、登録した範囲において独占的にその名称やロゴを使用できます。商号が会社名という「法人そのもの」を識別するものであるのに対し、商標は商品名やサービス名といった「事業のブランド」を保護する役割を担っているともいえるでしょう。

個人事業主も商号登記できる

実は個人事業主でも、任意で商号登記を行うことができます。必須ではありませんが、商号登記を行うことで、「ほかの事業者が同一地域で同じ屋号を使用することを防いだり」「取引先や金融機関からの信用を高めたりする」などのメリットが得られる場合があります。

ただし、費用がかかる上に手続きの手間がかかるため、今後事業を拡大していくために対外的な信用を得たい場合や、事業のブランディングを強化したい場合など、商号を持つことの必要性が高いと感じられるようになったタイミングで検討するとよいでしょう。あくまで法的な義務はないため、ご自身の事業の状況に合わせて判断することが重要です。

商号を付けるときに知っておきたいルール

商号を登記する際には会社法第7条、第8条や商号登記規則で定められたルールを守る必要があります。ここでは、商号を決めるうえで知っておきたいおもな法的ルールについて解説します。

使えない文字や記号がある

商号には、使用できる文字や記号に制限があります。「(株)」や「(有)」といった会社の形態を示す略称や、一部の機種依存文字、外字などは使用できません。また、金融業やコンサルティング業など、特定の業種では使用できる文字や表現にさらに制限がある場合もあります。不安な点や疑問点があれば、事前に法務局や専門家に確認することをおすすめします。

| 項目 | 例 |

|---|---|

| 特殊な文字記号 | 「&」(アンパサンド)、「・」(中点)、「.」(ピリオド)、「-」(ハイフン)、「’」(アポストロフィ)、「,」(カンマ) |

| 項目 | 例 |

|---|---|

| 句読点や感嘆詞 | 「、」「。」「(」「)」「!」「?」「♪」「@」など |

| 会社の一部を表す文字 | 支店、支社、出張所、事業部、経理部など |

| ローマ数字 | 「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅳ」「Ⅴ」など |

| ギリシャ文字 | 「α」「β」「γ」「δ」「ε」など |

| 特定の外国語 | 簡体字、繁体字、ハングル文字などのアルファベット以外の外国語 |

会社の種類を入れる

商号の中には、その会社がどのような種類の法人であるかを示す文字(例:「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」)を必ず含める必要があります。これらの文字は、商号の前か後ろのどちらかに付けます。

|

(例)

|

公序良俗に反する名前はNG

公序良俗(社会的な常識や道徳)に反する表現や、差別的な意味合いを持つ言葉は、商号として使用することはできません。これらは登記が認められないだけでなく、企業のイメージを著しく損なう可能性もあります。

|

(例)

|

不正競争防止法に反する名前はNG

不正競争防止法では、「他社の著名な商号や商品・サービス名と同一または酷似した商号を不正の目的で使用し、他社の営業と混同させること」などが禁止されています。

例えば、全国的に有名なチェーン店の名前や、競合他社の商号とそっくりな名前を付けるのは避けるべきです。これに違反した場合、商号の使用差し止めや損害賠償を請求されるリスクがあります。

同じ住所で同じ商号は使えない

同一の所在地(本店所在地)で、すでにほかの会社が登記している商号と全く同じ商号を使用することはできません。特に、オフィスビルやテナントビルなどで複数の会社が同じ住所を共有する場合は注意が必要です。登記申請前に、法務局の登記情報提供サービスや法人番号公表サイトなどを利用して「類似商号調査」を行い、使用したい商号がすでに登記されていないかを確認しましょう。

名板貸しや商号の譲渡にも留意

他人に自分の商号を使用して事業を行うことを許可する行為を「名板貸し(ないたがし)」といいます。名板貸しをした結果、その商号を信頼して取引をした相手方が損害を被った場合、名板貸しをした人も連帯して損害賠償責任を負うことがあります。

また、商号は事業と一緒に譲渡する場合や、事業を廃止する場合に限り、第三者に譲渡することができます。商号を譲渡した場合、譲渡した人は、譲渡日から20年間、同一の市町村および隣接する市町村で、譲渡した事業と競合する事業を行うことが原則として禁止されます(不正競争の目的がない場合などを除く)。

店舗ビジネスを成功に導く「よい商号」の決め方

法的なルールを守ることはもちろん大切ですが、お客さまに愛され、ビジネスの成長につながる「よい商号」を付けるためには、いくつかのコツがあります。

事前リサーチは念入りに。同一、類似名称がないか確認

前述の通り、他者と同一または類似した商号や登録済みの商標を使用することは、法的なトラブルを招く可能性があります。そのため、開業前に、希望する商号や店舗名が既に使われていないか、類似のものがないかをしっかりと調査しましょう。商号は、法務局がインターネット上で提供している「登記情報提供サービス」や国税庁の「法人番号公表サイト」、一般的な検索エンジンなどで調べることができます。商品やサービスの名称である「商標」については、特許庁の「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」で、同一または類似の商標が登録されていないかを確認できます。

これらの調査は、法的なリスクを避けるためだけでなく、自社のオリジナリティや信頼性を保ち、他社との差別化を図るうえでも非常に重要です。

事業内容や理念をわかりやすく表す

商号は、「どのような商品やサービスを提供しているお店なのか」「どのような特徴があるのか」「どのようなコンセプトを持っているのか」といった情報を、お客さまにわかりやすく伝える役割も担います。

例えば、ユニクロを展開する株式会社ファーストリテイリングの商号は、「お客さまのほしい商品をファストフードのように早く提供する小売業(リテーリング)」という意味が込められているそうです。飲食店であれば「Foods」「Dining」、コンサルティング業であれば「Consulting」のように、業態を連想させる言葉を商号に含めるのも、事業内容を伝えるうえで効果的な方法のひとつです。

覚えやすく、発音しやすいか声に出してみる

口コミやSNSなどで名前が広まることを考えると、商号の覚えやすさや発音のしやすさは非常に大切な要素です。実際に声に出してみて、言いにくかったり、長すぎて覚えにくかったりしないか、またスマートフォンなどで入力しやすいかどうかもチェックしてみましょう。

ドメイン名やSNSアカウントが取得可能か確認する

現代のビジネスにおいて、WebサイトやSNSを活用した情報発信や集客は不可欠です。そのため、考えた商号と同じ、あるいは非常に近いドメイン名(ホームページアドレス)やSNSのアカウント名が取得できるかどうかを、早い段階で確認しておくことが重要です。これにより、インターネット上でのブランドイメージに統一感を持たせやすくなります。取得可能なドメイン名は、各種ドメイン検索サービスなどで確認できます。

地域密着型なら地域名を取り入れるのもひとつの手

地域に根ざしたビジネスを展開する場合、商号にその地域名を取り入れることも有効な戦略のひとつです。地元の住民にお店を身近に感じてもらいやすくなるだけでなく、ほかの地域にある同業他店との差別化にもつながります。

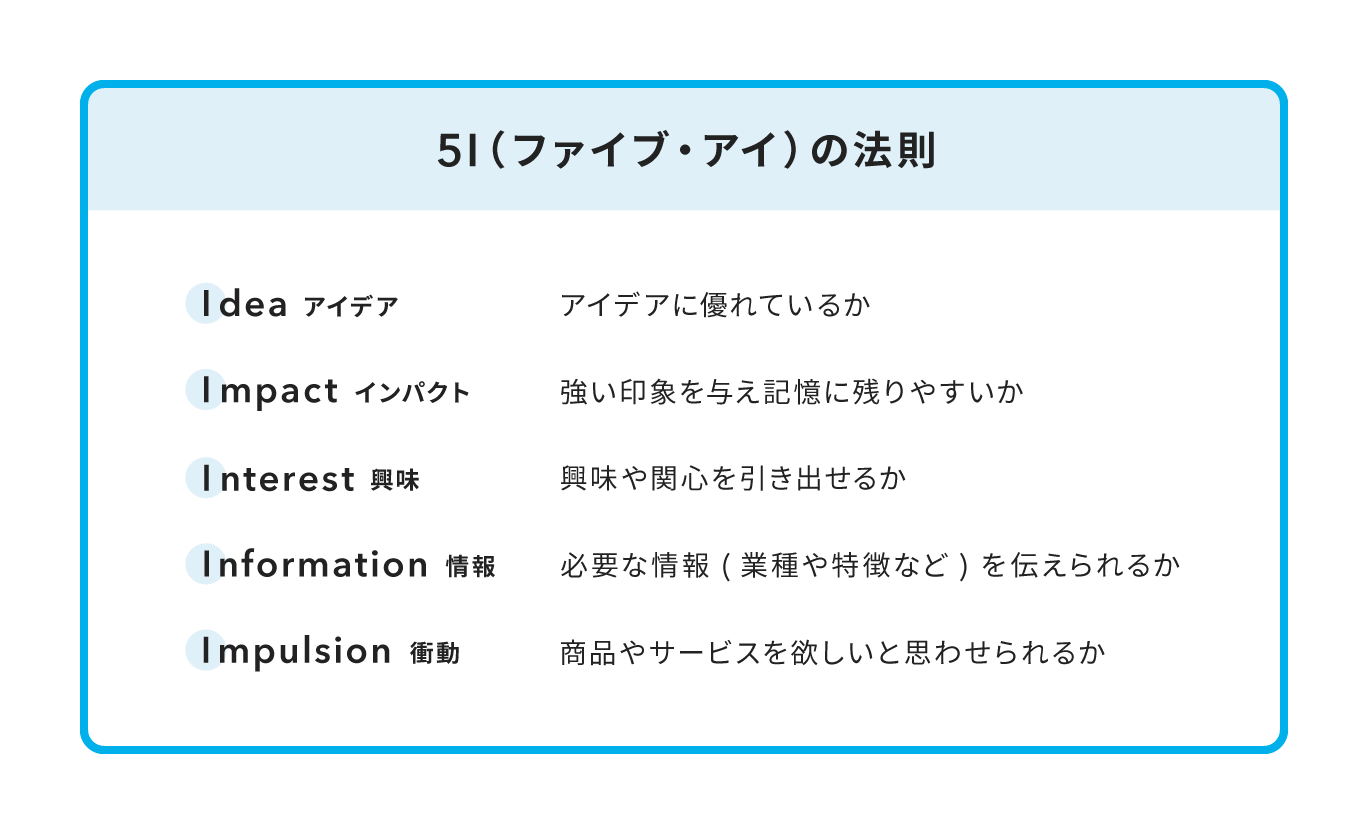

「5Iの法則」も活用してみる

効果的な広告や販促物、会社名のネーミングなどを考えるフレームワークとして、「5I(ファイブ・アイ)の法則」があります。商号を決定する際のヒントとして、これらの観点から候補を絞り込んでみてはいかがでしょうか。

店舗拡張やリブランドで商号を変える場合の方法と注意点

事業内容の変更、事業承継による経営体制の変更、あるいは提供するサービスやブランドの認知度をより高めるために、既存の商号を変更するケースもあります。ここでは、商号変更を行う際のおもな手続きや注意点を解説します。

定款の変更

会社(法人)が商号を変更するには、会社設立時に定めた「定款」の変更が必要です。なぜなら、定款に商号が記載されており、公証人による認証を受けているからです。

この商号を含めて定款の内容を変更するには、株式会社であれば株主総会、合同会社などの持分会社の場合は社員総会を開き、そこで会社法で定められた一定数の賛成を得る必要があります。

登記申請と登録免許税

定款の変更が決議された日から2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局に対し、商号変更の登記申請を行わなければなりません。申請の際には、変更登記申請書に加えて、新しい商号での印鑑届出書、代表者の印鑑証明書、株主総会議事録(または社員総会議事録)、株主リストなどの添付書類が必要です。

この商号変更登記には、登録免許税として3万円が必要となる点に注意しましょう。法務局への登記申請が受理されることで商号が正式に変更され、登記簿にもその内容が反映されます。

商号変更のメリット・デメリットを理解しておく

商号変更には、下記のようなメリットとデメリットが考えられます。変更を検討する際には、これらを十分に理解しておくことが大切です。

商号変更のメリット

- 会社のイメージを一新し、リフレッシュした気持ちで再スタートを切ることができる。

- 新しい事業内容やブランドイメージに合わせて商号を変更することで、ターゲット顧客への訴求力を高め、知名度向上につなげることができる。

- 事業承継などに伴い、新しい経営体制の象徴として商号を変更することで、内外に変化を示すことができる。

商号変更のデメリット

- 名刺、封筒、請求書、契約書、Webサイト、看板など、旧商号が記載されたあらゆるものを新しい商号に修正する必要があり、手間とコストがかかる。

- 商号変更の登記手続き自体にも、時間と費用(登録免許税など)が発生する。

- 取引先、顧客、金融機関など、多くの関係者に対して商号変更の通知と説明が必要になる。

- 長年親しまれた商号を変更する場合、顧客が離れてしまうリスクや、ブランドイメージが一時的に低下する可能性がある。

変更後は周知がカギ

商号(社名)を変更したら、顧客、金融機関、株主、従業員など、関係者に周知する必要があります。周知が不十分だと、相手方を混乱させたり、重要な連絡が届かなかったり、最悪の場合、商品やサービスが売れなくなるなどのリスクも考えられます。

取引先や銀行など、日常的に連絡を取り合う相手には、社名変更の挨拶状を郵送する、あるいは担当者が直接訪問して新しい名刺を渡しながら説明するといった丁寧な対応を心がけましょう。一般のお客さまに対しては、店舗への来店時に新しい社名の入ったチラシを手渡したり、WebサイトやSNSの公式アカウントで変更のお知らせを掲載したりするのが効果的です。

Webサイトのドメイン変更やメールアドレスの変更、各種オンラインサービスに登録している社名情報の更新、名刺やチラシ、契約書雛形などの印刷物の改訂も、計画的に進めることが大切です。

商号を決めたら次は何をする? 失敗しない開業準備のコツ

商号が無事に決まったら、次はいよいよ本格的な開業準備に取り掛かります。ここでは、商号決定後の開業準備をスムーズに進めるためのおもなポイントを解説します。

決定した商号を使って、看板、Webサイト、チラシなどを作成

決定した商号は、お店の顔となる看板やWebサイト、メニュー表、チラシ、ショップカード、SNSアカウントなど、あらゆる販促ツールや接客ツールに反映させ、ブランドイメージの統一を図りましょう。

特に開業前には、WebサイトやSNSを立ち上げて開店情報を積極的に発信し、期待感を高めることが重要です。コンテンツを作成する際は、SEO(検索エンジン最適化)を意識し、例えば「[地域名]カレー 野菜たっぷり [商号(店名)]」のように、お客さまが検索しそうなキーワードを盛り込むと効果的です。

また、店舗で使用するメニューやPOP、看板などは、商号やお店のロゴを目立たせるデザインにすることで、来店客への認知度向上が期待できます。

店舗内のレジや備品などを揃え、開店準備を整える

店舗をオープンするためには、日々の売上管理や会計業務の要となるレジシステムやキャッシュレス決済端末の導入が不可欠です。これらに加えて、テーブルや椅子、陳列棚といった什器、調理器具や食器(飲食店の場合)、冷暖房設備、照明、防犯設備、スタッフのユニフォームなど、お客さまを迎え、スムーズに営業するための備品や設備を一通り揃える必要があります。

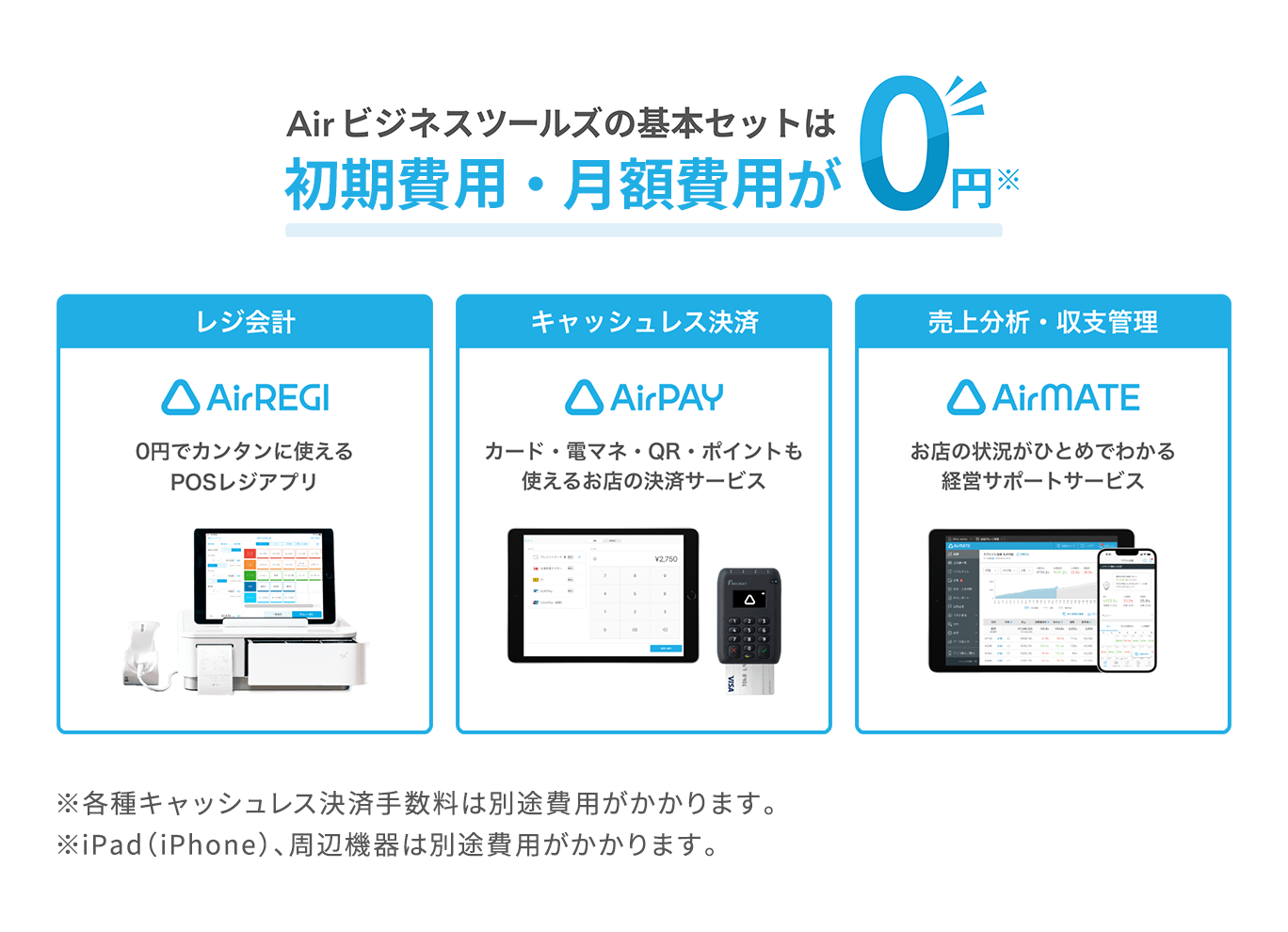

特にレジ周りのシステムは、業務効率や顧客満足度に直結するため、導入前によく検討しましょう。例えばPOSレジアプリの『Airレジ』なら、初期費用0円で使用できることに加え、売上分析や顧客管理、在庫管理など、経営に役立つ多彩な機能を活用できます。キャッシュレス決済サービス『Airペイ』と連携すれば、クレジットカード、電子マネー、バーコードなどさまざまな決済手段にも対応が可能です。

また、これらの物品準備と並行して、飲食業営業許可(飲食店の場合)や消防署への届出といった各種許認可の取得、税務署への開業届の提出、事業用銀行口座の開設といった公的な手続きも進めなければなりません。商号が早期に確定していれば、これらの申請書類や口座名義などをスムーズに統一でき、後の混乱を避けることにもつながります。必要な準備項目をリストアップし、計画的に進めることで、開店時の慌ただしさを最小限に抑えていきましょう。

便利な開業支援サービスを活用する

開業準備には多くの時間と手間がかかります。何から手をつければよいかわからない、あるいは効率的に準備を進めたいという場合には、開業支援サービスの活用も検討してみましょう。

例えば、「Airビジネスツールズ」の「開業支援セット」のようなサービスでは、Web上のフォームから店舗開業準備のアドバイスを受けることができます。集客、予約管理、シフト管理、経営管理、採用などに必要なツールの選定などをサポートしてくれるため、スムーズな開業準備に役立ちます。

登記する

会社(法人)として事業を開始する場合は、決定した商号のほか、役員(取締役など)や資本金の額、本店所在地などを定め、本店所在地を管轄する法務局に会社設立の登記申請を行う必要があります。この登記手続きが完了して初めて、法的に会社が成立したことになります。

まとめ

- 商号とは会社の名前のことであり、お店のコンセプトやイメージを伝えブランドを形作る大切な「顔」

- 商号を決める際は、使用できる文字や類似商号の調査など、法律上のルールを必ず確認する

- 商号決定後は、その名前を販促物や各種手続きに活かし、計画的に開業準備を進めることが成功の鍵

「商号」は会社(店舗)の正式な名前であり、社会から見た場合の会社(店舗)の「顔」ともいえます。「このようなお店でありたい」という想いが、将来お客さまになってくれる方々に伝わるようなネーミングを心がけましょう。同時に、他者の権利を侵害しないよう、社会的なルールを守って決定する必要があります。この記事で解説したポイントを参考に、あなたのビジネスに最適な、後悔のない商号をじっくりと考えてみてください。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

カード・電マネ・QR・ポイントも使えるお店の決済サービス Airペイ

キャッシュレス対応で、お店の売上アップを目指しませんか?

Airペイに関する資料を無料で差し上げます。

こんな内容を掲載しています

- Airペイとは

- 導入費、運用費について

- 導入事例、Airペイ体験可能な店舗案内

下記フォームに必要事項をご入力いただき、ダウンロードページへお進みください。

この記事を書いた人

大庭 真一郎(おおば しんいちろう)経営コンサルタント

経営コンサルタント、中小企業診断士、社会保険労務士、大庭経営労務相談所代表。東京理科大学卒業後、民間企業勤務を経て、1995年4月大庭経営労務相談所を設立。「支援企業のペースで共に行動を」をモットーに、関西地区を中心として、企業に対する経営支援業務を展開。対応分野は経営全般、マーケティング、事業後継、人材開発、労務管理など。