自営業とは?やり方・始め方、メリット、注意点、資金調達まで徹底解説

菅原 茂夫(すがわら しげお)税理士・中小企業診断士

「自分のやりたいことを仕事にして、自由に働きたい」――そんな思いから、自営業を始めたいと考える人は増えています。自分のペースで働ける自営業は魅力的ですが、開業手続きや資金準備など考えることもたくさん。本記事では、自営業を始める流れや、成功のポイントなどをわかりやすく解説します。

この記事の目次

まずは「自営業ってなに?」をカンタン解説

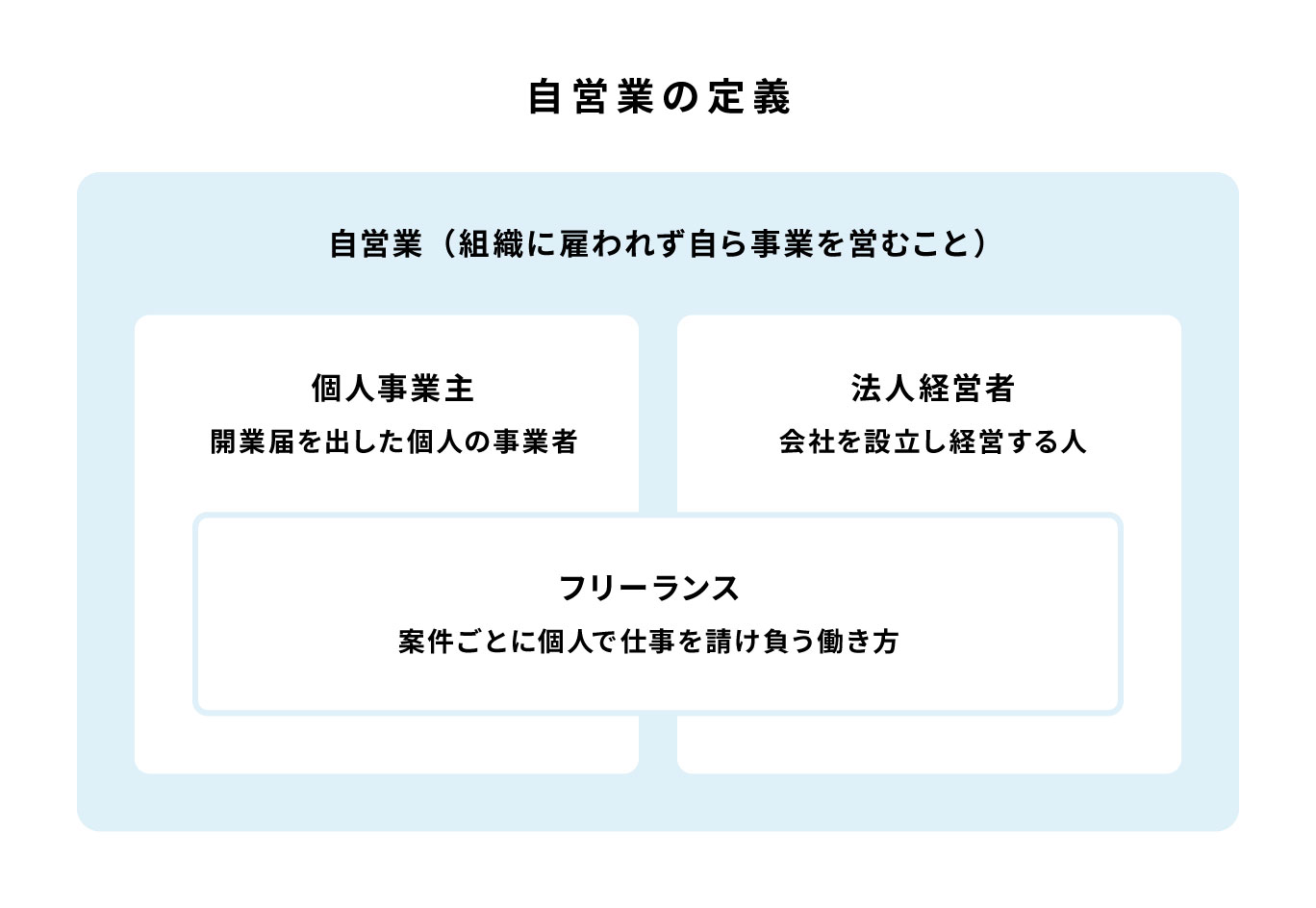

「自営業」という言葉には、いくつか捉え方がありますが、一般的には「会社や組織に雇われず、自分で事業を営んでいる人」を指します。

特定の会社に所属して給料をもらうのではなく、自分の裁量と責任で仕事をして、その成果に応じた収入を得る働き方をする人全般を指す広いくくりとして使われることが多いです。飲食店オーナーから在宅で活動するフリーランスまで幅広く含まれ、企業に所属する会社員ともっとも異なる点は「雇用契約がない」ところにあります。

自営業と個人事業主はほぼ同じ?

「自営業」と「個人事業主」は、同じような意味で使われることが多いですが、法的な手続きの観点では少し違いがあります。

個人事業主とは、所得税法上の「事業所得」に該当するビジネスを行っている個人を指します。この場合、税務署に開業届を出しているかどうかに関わらず、事業として成り立つ一定の規模でビジネスを行っていれば個人事業主と扱われます。一方、自営業は事業所得の規模に関わらず、「会社に属さず自分でビジネスをしている人」という広い意味で使われます。

また、法人化している場合でも代表者が実質的に経営や営業活動を担っていれば「広義の自営業者」とみなされることもあります。

自営業と会社員の違いは?

自営業と会社員の最も大きな違いは「雇用されているか」どうかです。

実務的な違いとして、会社員は企業が給与計算や年末調整、社会保険料の負担を担うのに対し、自営業は売上・経費・税金・保険などがすべて自己管理であり、一人で何役もこなす必要があります。もちろん自分で管理する負担は増えますが、そのぶん働く場所や時間、報酬額を自由に設定できるメリットがあります。自営業は「自由度と自己責任が一体である」ということを理解しておきましょう。

自営業と法人経営者の違いは?

これも混同しやすい点ですが、法的な観点が重要です。自営業(個人事業主)は、個人そのものが事業の主体で、個人と事業は一体とみなされます。

一方、法人経営者は、法律に基づいて設立された「法人」という組織が事業の主体であり、経営者はその法人を運営する立場です。法人と経営者個人は法的に区別されます。

先ほどの図にあったように「会社や団体に所属せずに働く人」という意味では、個人事業主も法人経営者も広義の「自営業」と言えます。しかし、事業の主体が個人か法人かによって、税金の種類、責任の範囲、社会的な信用度などに違いが生じます。

フリーランスや副業は自営業に入る?

規模の大小にかかわらず、「フリーランス」や「副業」で収入を得ている場合、その働き方は多くの場合「自営業」に該当します。つまり、フリーランスという働き方や、副業として行っている事業活動は、法的な手続き(開業届の提出など)をともなうかどうかに関わらず、「会社に雇われずに自分で行う事業」という意味で自営業の範疇に入ると言えます。

自営業を始めるのに必要な資格はある?

必要な資格は業種によって異なります。

ITエンジニア、Webデザイナー、ライター、コンサルタントなど、専門知識やスキルがあれば資格がなくても始められる業種が多く存在する一方、飲食業であれば「食品衛生責任者」、美容業であれば「美容師免許」など、特定の業種は、事業を安全かつ適切に行うために法律で定められた資格や許認可が必要です。

| 業種分類 | おもな事業内容 | 必要な資格・許認可(例) |

|---|---|---|

| 飲食業 | レストラン、カフェ、食品製造販売など | 食品衛生責任者、飲食店営業許可、菓子製造業許可など |

| 美容・理容業 | 美容室、理容室 | 美容師免許、理容師免許、管理美容師、管理理容師 |

| 酒類販売業 | 酒類の小売・卸売 | 酒類販売業免許(一般酒類小売業免許など) |

| 建設業 | 建築工事、土木工事など | 建設業許可(請負金額による)、専任技術者(資格等) |

| 不動産業 | 宅地建物取引(売買・仲介・賃貸借の代理) | 宅地建物取引業免許、宅地建物取引士(事務所に設置義務) |

| 古物商 | 中古品の売買(リサイクルショップなど) | 古物商許可 |

| 旅行業 | 旅行の企画・手配・販売 | 旅行業登録、旅行業務取扱管理者 |

なお、上記の表はあくまで代表的な一部の例であり、このほかにも事業内容によっては特定の資格や許認可が必要な場合があります。自営業を開始する際は、事前に各省庁や自治体、保健所、警察署、税務署などの窓口や公式サイトで最新情報を確認することをオススメします。

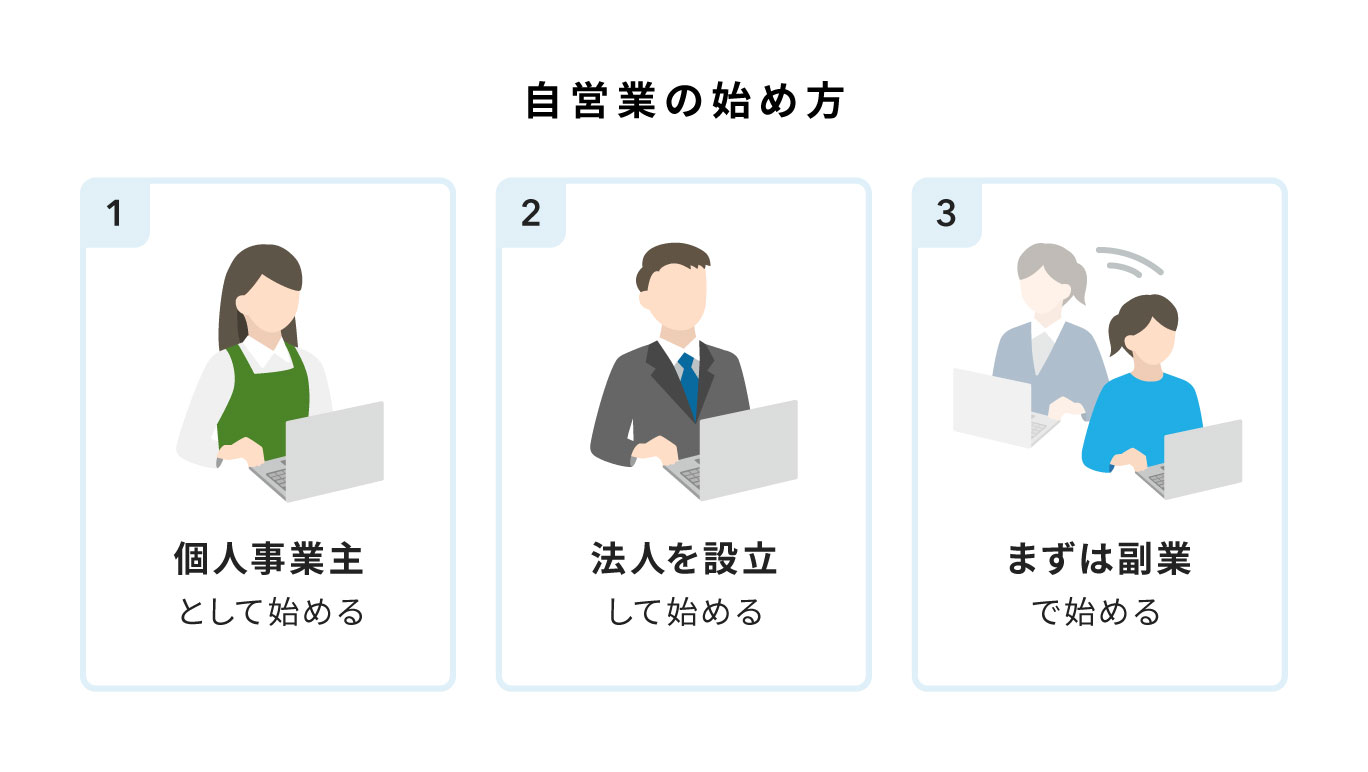

自営業を始める際の3つのパターン

自営業として働くことを考えた場合、おもに3つのスタート方法があります。ご自身の状況や目指す形に合わせて選びましょう。

個人事業主として始める

実態として事業を開始したら個人事業主になります。開始後は1カ月以内に税務署に開業届を出して、個人事業主になったことを知らせる必要があります。法人より手続きが簡単で、スタートにかかる費用が少ないのが魅力です。事業の利益がそのまま自分の所得になるため、特に開業初期や利益がそれほど大きくないうちは、税金計算も比較的シンプルです。

法人を設立して始める

株式会社や合同会社などを設立する方法です。設立には費用や手続きが必要で、その後の運営にも会計処理などの手間がかかります。しかし、法人と個人が法的に区別されるため、事業で発生した責任の範囲を限定できたり、社会的信用が高まったりするメリットがあります。所得がある程度大きくなると、税負担が個人事業主より軽くなる場合もあります。

まずは副業として小さく始める

会社員などの本業を続けながら、空いた時間で事業を始めてみる方法です。収入源をすぐに切り替える必要がないためリスクを抑えられます。市場の反応を見たり、自分のアイデアが通用するか試したりするのに適しています。事業が軌道に乗ってから独立というステップに進む人も多いです。

自営業に向いているのはどんな人?

自営業は自由な働き方で誰でも挑戦できますが、向き不向きもあります。ここでは向いている人の資質を5つ紹介します。

自己管理ができる人

前述でも解説していますが、自営業は自由と引き換えにセルフマネジメントが必須です。サボっても誰も叱ってはくれません。勤務時間はもちろん、健康管理まで管理できる人ほど、長期的にパフォーマンスを維持しやすくなります。

変化に対応でき、決断できる人

世の中の状況やお客さまのニーズは常に変わります。その変化に気づき、自分の商品やサービスをどう適応させるか、価格はどうするかなど、立ち止まらずに決めて実行していく力が必要です。

考えを行動に移せる人

自営業では、営業、商品の開発、経理処理など、一人で何役もこなすことになります。ToDoリストを作っても後回しにせず、「今やろう」とすぐ動ける行動力が、ビジネスチャンスを逃さないポイントです。

「これだけは負けない」という専門性を持っている人

たくさん競合がいる業界の中でも選ばれるためには、「あなたにお願いしたい」と言われる「強み」が必要です。資格や技術、経験など、他者がまねできないスキルがあれば高付加価値で勝負できます。もし今は突出したスキルがないのなら、ニッチ市場を狙って差別化を図る工夫も大切です。

成長意識が高く挑戦し続けられる人

ビジネスの世界やテクノロジーは常に進化しています。学習を怠るとあっという間に時代遅れになる可能性があります。勉強会やオンライン講座を活用し、新しい知識を積極的に吸収し事業に取り入れていく探求心や向上心がある人ほど、自営業で長く活躍できるでしょう。

自営業のメリット&デメリット

自営業と聞くと、「自由」で「自分の好きなように働ける」といった明るいイメージと、「収入が不安定」や「全部自分でやらなきゃいけない」といった大変そうなイメージ、両方があるかもしれません。これらはまさに裏表の関係です。自営業がご自身の働き方やライフスタイルに合うかを見極めるために、メリットとデメリットの両方をしっかり理解しておきましょう。

自営業を始めるメリット

ここでは自営業のおもなメリットをみていきましょう。

すべて自分の裁量を反映できる

自営業の最大のメリットは「すべてを自由にコントロールできること」です。時間が自由になるだけではなく、事業内容や誰と仕事をするかなど、事業全体に自分の裁量を反映できます。

時間や場所にしばられない

在宅やワーケーションなど柔軟な働き方ができるため、育児や介護と仕事を両立しやすくなります。通勤時間がなくなるだけでも、年間でかなりの時間を有効活用できるようになるでしょう。

自分のアイデアをすぐに試せる

「こんなサービスがあったら喜ばれるのでは?」「この商品をこう改良したらもっと売れるはず!」といった自分のアイデアを、すぐに形にして市場に出してみることができます。大企業のように多くの部署の承認を得るプロセスが不要なので、市場やお客さまの反応に合わせたスピード感ある改良が可能です。

定年がなく自分のペースで長く働ける

会社員のような定年退職がなく、自分が望む限り働き続けることができます。実際に、シニア世代で新たに自営業を始める方も増えており、日本政策金融公庫の調査では、60歳以上の創業者が10年前より約1.5倍に増えています。培った経験や人脈を活かし、年齢に縛られずに働き続けられるのは大きな強みです。

努力次第で収入に上限がない

会社員の場合、給与は基本的に決められていますが、自営業では事業の成功が直接自分の収入に結びつきます。がんばりや工夫次第で、収入の天井はないといえるでしょう。

自営業を始めるデメリット

自営業には多くのメリットがある一方で、自分ですべてを担うからこその大変さやリスクも存在します。

収入が不安定になる可能性がある

事業を始めてすぐの頃は、売上が安定せず、開業1年目が赤字になるのはよくあることです。月ごとに最低限いくら売上が必要なのか「目標売上」を設定し、キャッシュフロー計画を立てることが欠かせません。また、収入が不安定な時期に備えて貯蓄などの対策をしておくことが重要です。

社会的信用が得にくいことも

融資や取引では「安定性」が重視されます。会社員に比べて「個人」としての信用力はあっても、「事業主」としての信用力はゼロからのスタートになります。特に開業当初は、マンションを借りる、事業資金の融資を受ける、法人相手に大きな取引をする、といった場面で、会社員や実績のある法人に比べて信用を得るのが難しい場合があります。決算書や納税実績、通帳残高などを整理し、金融機関や取引先に安心感を与えましょう。

保険・年金などを自分で管理・手配する必要がある

会社員であれば、社会保険や雇用保険は会社が手続きをしてくれ、保険料も会社と折半です。しかし、個人の自営業は原則として、国民健康保険と国民年金に自分で加入し、保険料も全額自己負担です。将来のための備えは、iDeCoや小規模企業共済などを活用しながら、自分で計画を立てる必要があります。

経理・税務対応の負担

日々の取引の記録から、年に一度の確定申告まで、経理や税金に関する手続きは自分で行う必要があります。特に、55万円から65万円の青色申告特別控除を受けるには複式簿記という少し専門的な知識が必要です。会計ソフトを活用したり、税理士に相談したりすることで負担を減らし、本業に集中できる環境をつくりましょう。

どんな自営業がある?タイプ別に例を紹介!

「自営業を始めたいけれど、どんな仕事があるのだろう?」と考える方もいるでしょう。どんな事業を選ぶかは、「自分がやりたいこと」「強みを活かせること」「ちゃんと儲かること」の3つが重なる部分を探すことが大切です。ここでは、代表的な自営業のタイプをご紹介します。

店舗を構えて販売するタイプ

飲食店や小売店など、お客さまが来店する「店舗」を持って、商品やサービスを販売する形態です。 商品はもちろん、店舗の「立地」が事業の成否に大きく影響することが多いです。特に最近は都心部の家賃上昇から、周辺や地方出店を検討する方も多いようです。

| 業種 | 具体例 |

|---|---|

| 飲食店 | カフェ、レストラン、居酒屋、ベーカリー、お弁当屋さん |

| 小売店 | 雑貨店、アパレルショップ、書店、生花店 |

| サービス業(店舗型) | 美容院、ネイルサロン、学習塾、整体院 |

個人のスキル・才能を活かすタイプ

これまでに培った専門的なスキルや知識を活かして収益を得る形態です。資格が必要な場合と不要な場合があります。自分のスキルが商品そのものになるため、信頼性や実績が重要です。

| 業種 | 具体例 |

|---|---|

| コンサルタント業 | 経営コンサルタント、ITコンサルタント、キャリアコンサルタント |

| クリエイティブ業 | Webデザイナー、グラフィックデザイナー、イラストレーター、ライター、フォトグラファー |

| 士業 | 弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士 |

| 教育・指導 | 家庭教師、語学講師、プログラミング講師、パーソナルトレーナー |

| その他専門職 | プログラマー、翻訳家、通訳 |

そのほかのサービスを提供するタイプ

上記以外にも、さまざまな「サービス」を提供することで収益を得る形態があります。例えば家事代行は共働き世帯の拡大で需要が伸びているようです。

| 業種 | 具体例 |

|---|---|

| 生活支援サービス | 家事代行、ベビーシッター、ペットシッター、ハウスクリーニング |

| ビジネスサポート | オンライン秘書、経理代行、Webサイト運用代行 |

| 代行業 | 運転代行、買い物代行、各種手続き代行 |

| 情報提供・仲介 | 不動産仲介(要資格)、情報コンテンツ販売、マッチングサービス |

上記のタイプ分けはあくまで一例です。複数のタイプを組み合わせたり、新しいサービスを開発したりして、独自の事業を創り出すことも可能です。

自営業の始め方は?基本の流れを解説

ここでは事業を始めるまでのステップを紹介します。大まかな流れとしては下記の5ステップです。

STEP1.自分の強みの整理と市場調査

自分の強みがニーズに合っているかどうかが成功確率を左右します。Googleトレンドでキーワードの検索数や競合状況・商圏をチェックしたり、SNSやアンケートで潜在顧客の生の声を聞くと、商品コンセプトが明確になりやすいです。

STEP2.事業計画を練る

金融機関から融資を受けるには、「売上予測の根拠」を示すことがとても大切です。客単価や来店頻度のデータ、損益分岐点を示すPLシミュレーションなどを入れ込むことで計画の信ぴょう性が高まります。しっかりした事業計画は、そのまま日々の指針にもなります。

STEP3.資金調達をする

自己資金のみで開業すると、事業拡大が遅れる場合があります。銀行融資は長期で低金利ですが審査は厳しめです。一方、日本政策金融公庫の「創業融資」は新たに事業を始める人または事業開始後2期以内の人が対象で、担保・保証人が不要の枠もあるため人気があります。クラウドファンディングを利用すればテストマーケティングと宣伝が同時に行えますが、手数料やリターン原価も加味してコスト計算をする必要があります。

STEP4.開業届の提出と業種に合わせて許認可の手続き

開業届は事業開始から1カ月以内が原則です。また、取引先が企業中心の場合などは「インボイス発行事業者」の登録申請も検討が必要です。節税メリットがある青色申告承認申請書は、開業日から2カ月以内または適用を受けたい年の3月15日までに提出する必要があります。許認可が必要な場合、実際に許可や認可を受けて事業開始できるまで1~3カ月ほど期間がかかることもあるため、逆算して準備しましょう。

STEP5.従業員を雇用する場合の社会保険手続き

雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)は雇用開始から10日以内、健康保険・厚生年金保険新規適用届(年金事務所)は5日以内に提出が必要です。加入が遅れると従業員にも迷惑がかかることもあるので加入義務を満たす場合には社労士に加入手続きを依頼するなど、早めの対応を心がけましょう。なお、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できるのは従業員のみです。経営者本人は、従業員を雇用しても引き続き「国民健康保険・国民年金」となります。

自営業の開始&運営で気をつけたいポイント

いざ自営業をスタートした後で、「こんなはずじゃなかった……」と困ってしまう方もいるかもしれません。ここでは、特に気をつけたい代表的なポイントをご紹介します。

自営業を始める意思は早めに家族に伝える

自営業は一人でやることが多いですが、家族や身近な人のサポートがあると、事業が長続きする可能性が高まります。生活費の調整や事務作業を頼みやすくなり、精神的にも安定します。反対に家族の理解が得られないまま始めると、家庭内でのストレスが大きくなるリスクがあります。始める前に話し合っておきましょう。

日々の生活費のことも考える

会社員と違って、自営業は毎月決まった収入が入ってくるわけではありません。売上が安定しない時期に備え、最低でも半年分程度の生活費を確保しておくと安心です。また、事業用口座と生活費用口座は分けるなど、キャッシュフロー管理を明確にしましょう。

働きすぎにも注意

会社員のように「定時」という区切りがないので、自営業者は仕事量を自分で調整しないと、知らず知らずのうちに過労状態に陥ることがあります。作業時間をアプリで可視化したり、外注化で負担を減らしたりすると長期的なコスト削減にもつながります。

カードやローン審査が厳しくなる場合も

住宅ローンや自動車ローンなど大きなローンは開業前に審査を済ませるのが無難です。自営業実績を作るなら、確定申告2~3期分が必要になることが多いため、スケジュールを考えて動きましょう。

自営業の税金と確定申告:青色申告で節税を狙おう

自営業になると、自分で税金の計算をして国に納める「確定申告」が必要になります。この税金についてよく知らないと、せっかく利益が出たのに、思っていたより多くの税金を納めることになって慌ててしまうことがあります。青色申告を活用してしっかり節税しましょう。

白色申告と青色申告の違い

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つの方法があります。ほとんどの自営業の方が「青色申告」を選んでいますが、それには理由があります。白色申告は帳簿をつけるルールが比較的簡単ですが、青色申告の場合に受けられる青色申告特別控除がないので、税金の負担が大きくなりがちです。

一方、青色申告は「複式簿記」という少し専門的な方法で帳簿をつけるなどのルールがありますが、その代わりに税金面でたくさんのメリットがあります。例えば、経費とは別に最高65万円を差し引ける青色申告特別控除があったり、赤字が出たときに翌年以降の黒字と相殺して税金を安くする仕組み(損失の繰り越し)が3年間使えたり、家族に支払った給与のうち相当であると認められる額を経費にできたりと、上手に使えば大きな節税につながります。

自営業を始めるときは支援サービスやキャンペーンを上手に使おう

創業期は限られたリソースを最大化するため、外部サービスや支援制度を積極的に利用するのがオススメです。

商工会や専門家への無料相談

商工会議所は小規模事業者持続化補助金の申請時に欠かせない存在です。普段から窓口を活用すると書類の完成度が高まり、採択率も上がります。税理士や社労士などの専門家への無料相談会の活用も有効でしょう。

店舗開業に必要なツールの導入相談

何から揃えれば良いか迷いがちなITツールも、導入相談を活用すればスムーズです。例えば「Air ビジネスツールズ」の「開業支援セット」では、店舗に必要な会計、決済、経営支援ツールについてまとめて相談できます。

店舗設備の導入キャンペーン

キャッシュレス決済端末やPOSレジ、オーダーシステムなどの店舗設備を導入予定の場合、キャンペーンを狙って導入すると初期コストを抑えられます。例えば『Airレジ オーダー』では、必要な端末・周辺機器セット(iPad、iPhoneSE、キャッシュドロア、レジ用プリンター)を無償で導入できる、おトクな新規申込み特典があります。時期ごとに特典が変わるのでこまめにチェックしておきましょう。

※特典は数に限りがあり、予告なく変更や終了の可能性があります。特典の条件や注意事項をご確認ください。

まとめ

- 自営業を開始するには、個人の適性を見極め、事業計画の策定、資金調達、開業手続きを段階的に進める必要がある

- 自由な面だけでなく、収入の不安定さや、保険・税務の自己管理といったデメリットも理解することが大事

- 青色申告による節税や各種支援サービスを積極的に活用することが重要

自営業は、自身の裁量で自由に働ける魅力がある一方、その裏には事業に関する責任がともないます。成功のためには、まずご自身の強みと市場ニーズを照らし合わせ、綿密な事業計画を立てることが不可欠です。資金調達や開業手続きを、さまざまなサービスを活用しつつ計画的に進めましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

キャッシュレス対応で、お店の売上アップを目指しませんか?

- 現金払いだけでいいのか不安…

- カード使える?と聞かれる…

導入・運用費0円のお店の決済サービス『Airペイ』の資料を無料でダウンロードできます。

※画像はイメージです

※画像はイメージです

下記フォームに必要事項をご入力いただき、ダウンロードページへお進みください。※店舗名未定の場合は「未定」とご入力ください。

この記事を書いた人

Airレジ マガジン編集部

自分らしいお店づくりを応援する情報サイト、「Airレジ マガジン」の編集部。お店を開業したい方や経営している方向けに、開業に向けての情報や業務課題の解決のヒントとなるような記事を掲載しています。

菅原 茂夫(すがわら しげお)税理士・中小企業診断士

菅原茂夫税理士事務所代表。大学卒業後、税理士法人に勤務。中小企業診断士資格を取得後、開業。税理士業務に加えて起業支援・資金調達支援も積極的に取り組み、「無料創業セミナー」を関東圏のほか、大阪、博多などでも開催。FMヨコハマ「ラブリーデイ」教えて税理士さんコーナー出演など。