バー開業に必要な資格・費用・準備がまるわかり!成功ポイントも解説

お酒が好きな方なら、一度は「バーを開業したい」といった夢を抱いたことがあるかもしれません。バー経営は利益率が高く、個性を活かせる魅力的なビジネスですが、その一方で、未経験でも成功できるのか、資金はいくら必要なのかなど、不安も尽きないでしょう。

本記事では、バーの開業に必要な資金の内訳や調達方法、資格・届出といった準備から、開業までの具体的な流れ、さらには開業後に売上を伸ばすためのポイントなどを解説します。

この記事の目次

バーにはどんな種類(ジャンル)がある?

一口にバーといっても、その営業形態やコンセプトによってさまざまな種類があります。開業したいお店のイメージを具体的にするためにも、まずは代表的なバーの種類について把握しましょう。おもに下記のようなバーがあります。

| バーの種類 | 特徴 |

|---|---|

| ショットバー | ウイスキーやカクテルなどをメインに提供するバー |

| ダイニングバー | お酒に加え、食事メニューも充実しているバー |

| コンセプトバー | 特定のテーマを打ち出したバー (例)ミュージックバー:特定の音楽が楽しめるバー、スポーツバー:スポーツ観戦をメインにしたバー |

コンセプトバーとしては、「ワインバー」「日本酒バー」「カクテルバー」など、提供するお酒で差別化を図るスタイルも人気です。

こうした例を参考に、自身の強みやターゲット層に合わせて、どのようなスタイルのバーにするか明確にすることが成功への第一歩です。

バーを開業するのに必要な費用は?

バーの開業には、大きく分けて「初期費用」と「運転資金」の2種類の費用が必要です。立地や店舗の規模によって金額は大きく変動しますが、事前にしっかりと把握し、余裕を持った資金計画を立てましょう。

初期費用

初期費用は、開業するまでにかかる費用のことです。小規模な店舗であれば500万円程度から可能ですが、立地や内装にこだわる場合は1,000万円以上かかることも珍しくありません。

| 費用項目 | 内容 |

|---|---|

| 物件取得費 | 保証金、礼金、仲介手数料など |

| 内外装工事費 | コンセプトに合わせた内装や、カウンター、照明などの工事費用 |

| 設備費・備品購入費 | 製氷機、冷蔵庫、グラス、シェイカー、POSレジなどの購入費用 |

| 広告宣伝費 | Webサイト制作やチラシ作成など、開店を知らせるための費用 |

費用を抑えるには、中古の備品を活用したり、前の店舗の内装や設備をそのまま利用できる「居抜き物件」を探したりするのが有効です。

運転資金

運転資金は開業してから経営を軌道に乗せるまで、お店を運営していくために必要な費用です。開業当初は売上が不安定になりがちなため、少なくとも3カ月から半年分の運転資金を準備しておくと安心です。

資金がショートして廃業に追い込まれるケースも少なくないため、非常に重要な資金といえます。おもな内訳は下記のとおりです。

- 家賃

- 人件費(スタッフを雇う場合)

- 仕入れ費(お酒や食材など)

- 水道光熱費

- 広告宣伝費

例えば、月の運転資金が50万円の場合、150万~300万円程度の運転資金を用意しておくとよいでしょう。

バー開業に向けた資金調達方法

自己資金だけで開業資金の全額を賄うのは簡単なことではありません。不足分については、国や自治体の制度、金融機関からの融資などを活用して計画的に調達しましょう。

助成金・補助金を利用する

国や自治体が提供する助成金・補助金は、原則として返済不要なのが最大のメリットです。申請には条件や審査がありますが、積極的に活用を検討しましょう。

それでは、どんな補助金・助成金があるのかみていきましょう。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が販路開拓や生産性向上のために行う取り組みを支援する制度です。具体的には、新たなお客さま層獲得のためのチラシ作成や広告掲載、Webサイトの構築、店舗の改装などが対象となります。バー開業においては、オープン前の集客活動や、顧客管理のためのシステム導入などに活用できる可能性があります。

申請は商工会議所・商工会が発行する事業支援計画書で行います。計画書作成には商工会議所・商工会の助言を受け、確認印を受けることが条件となっています。補助額や要件は公募回によって異なるため、中小企業庁や日本商工会議所のWebサイトで最新の情報を確認しましょう。

各自治体による助成金

多くの自治体では、地域経済の活性化を目的として、独自の創業者向け助成金・補助金制度を設けています。例えば、東京都では「創業助成金」という制度があり、都内での創業予定者または創業後5年未満の中小企業者に対し、事業に必要な経費の一部を助成しています。

また、大阪府では「大阪起業家グローイングアップ事業」として、成長が見込まれる起業家に対し、補助金の提供や専門家による支援を行っています。事業を行う地域によって特色ある支援が受けられる可能性があるため、開業を予定している都道府県や市区町村のWebサイトを必ず確認しましょう。

IT導入補助金

中小企業・小規模事業者が業務効率化や売上を上げるためにITツールを導入する際の経費の一部を補助する制度です。バー経営においては、会計ソフト、受発注システム、そして顧客管理や売上分析に役立つPOSレジシステムの導入などが対象となります。

これらを活用することで日々の業務を効率化し、より質の高いサービス提供を検討したり、経営戦略を考えるなど、経営者がやるべき業務に時間をあてることが可能になります。

金融機関から融資を受ける

自己資金や補助金だけでは資金が不足する場合、金融機関からの融資を検討します。政府系金融機関である日本政策金融公庫は、これから事業をはじめる人向けの「新規開業資金」などの融資制度を設けており、民間の金融機関に比べて比較的借りやすいのが特徴です。

また、地方自治体、金融機関、信用保証協会が連携して提供する「制度融資」も選択肢の一つです。融資を受けるには、しっかりとした事業計画書の提出が不可欠です。なぜ融資が必要で、その資金をどう使い、どのように返済していくのかを具体的かつ客観的なデータにもとづいて示すことが求められます。

バー開業に必要な資格や届出

バーを開業し、飲食店として営業するためには、いくつかの資格取得と行政への届出が法律で義務づけられています。知らなかったでは済まされない重要な手続きですので、漏れなく準備を進めましょう。

必要な資格は2つ

バーを開業するにあたり、取得しなければならない資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つです。どちらも講習を受けることで取得可能なので、開業スケジュールに合わせて計画的に準備を進めましょう。ただし小規模なバーの場合、防火管理者は必須でないケースもあるため、出店予定の物件がどの基準に当てはまるか、所轄の消防署に確認しておくことが重要です。

| 資格名 | 食品衛生責任者 | 防火管理者 |

|---|---|---|

| 概要・目的 | 飲食店での食中毒予防や衛生管理のために、各店舗に必ず1人置く必要がある資格 | 店舗や建物の火災予防、避難誘導など防火管理を行う責任者。30人以上収容の施設やビル型施設で必須 |

| 取得場所 | 各都道府県の保健所 | 所轄の消防署、または自治体 |

| 受講するもの | 食品衛生責任者養成講習会(1日) | 防火管理者講習 (甲種1.5日、乙種1日) |

| 費用の目安 | 1万円前後 | 3,000~7,000円 |

| 期限 | 開業までに必ず取得 | 開業までに必ず取得 |

食品衛生責任者

食品衛生責任者は、食中毒の予防や施設・設備の衛生管理など、食品衛生に関する責任を担うための資格です。飲食店を営業する場合、店舗ごとに1人以上の食品衛生責任者を置くことが義務づけられています。

資格は、各都道府県の食品衛生協会などが実施する養成講習会を1日受講することで取得でき、費用は1万円前後です。調理師や栄養士などの資格を持っている場合は、講習を受けずに食品衛生責任者になることができます。

防火管理者

防火管理者は、店舗の火災予防や、火災発生時の初期消火、避難誘導など、防火管理の中心的役割を担う資格です。店舗の収容人数が30人以上(従業員含む)の場合に、防火管理者の選任と届出が義務づけられています。

資格は、店舗の延床面積に応じて「甲種」と「乙種」に分かれており、所轄の消防署などが実施する講習を1〜2日間受講することで取得できます。費用は3,000〜7,000円程度です。

必要な届出や許可申請

資格取得と並行して、管轄の行政機関へ必要な届出や許可申請を行います。提出先や期限がそれぞれ異なるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

| 届出・許可名 | 概要・目的 | 提出先 | 費用の目安 | 期限 | おもなポイント |

|---|---|---|---|---|---|

| 飲食店営業許可 | 食事や酒を提供するために必要な基本的な営業許可 | 各都道府県の保健所 | 15,000円~20,000円 | 工事完了の10日~2週間前 | 許可証発行に1~2週間かかる |

| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 深夜0時以降に酒類を提供する店舗に必要な届出 | 所轄の警察署(生活安全課) | 無料 | 開業10日前まで | 未提出で深夜営業すると違法 |

| 防火管理者選任届出 | 防火管理者を選任したことを消防署に届出 | 所轄の消防署 | 無料 | 開業後速やかに | 収容人数30人以上の店舗において必須。防火管理者資格取得後すぐ提出 |

| 特定遊興飲食店営業許可 | ダンス・ショーなどを深夜に提供する場合に必要な営業許可 | 所轄の警察署 | 30,000円~70,000円 | 開業前に取得必須 | 通常のバーには不要な場合が多い |

| 開業届(個人事業主) | 税務署への事業開始の届出 | 所轄の税務署 | 無料 | 開業後1カ月以内 | 法人の場合は別途「法人設立届」提出 |

| 喫煙可能室設置施設届出書 | 店内に喫煙可能な部屋を設置する際に必要な届出 | 各都道府県の保健所 | 無料 | 開業前に提出 | 該当時のみ。違反すると罰則あり |

| 酒類販売業免許 | 酒類をテイクアウトや宅配するために必要な免許 | 所轄の税務署 | 30,000円 | 販売開始前に取得必須 | 審査には2カ月程度かかる |

飲食店営業許可

お酒や食事を提供するすべての飲食店に必要な、営業のための基本的な許可です。店舗の工事が完了する10日~2週間前を目安に、管轄の保健所へ申請します。申請後、保健所の担当者が店舗の施設や設備が基準を満たしているかを確認するための検査が行われ、問題がなければ許可証が交付されます。この許可がなければ営業を開始することはできません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

深夜0時から朝6時までの時間にお酒を提供して営業する場合には、この届出が必要です。営業開始の10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署の生活安全課などに提出します。この届けを出さずに深夜0時以降に営業すると風営法違反となり、罰則の対象となるため注意が必要です。

防火管理者選任届出

収容人数が30人以上の店舗で防火管理者の資格を持つ者を選任した場合、その旨を消防署へ届けを出す必要があります。「防火管理者選任(解任)届出書」に、防火管理者の資格者証などを添えて、所轄の消防署に提出します。開業後、速やかに行う必要があります。

特定遊興飲食店営業許可

一般的なバーのように、お酒と会話を楽しむスタイルであれば不要な場合が多いですが、ダンスやショーなどを提供する場合はこの許可が必要です。許可の要件は厳しく、警察署への申請が必要です。

開業届

個人事業主としてバーを開業する場合、事業を開始したことを税務署に申告するための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、事業開始から1カ月以内に、納税地を管轄する税務署へ提出します。これを提出することで、節税効果の高い青色申告が可能になるなどのメリットがあります。

場合によって必要になる届出や許可申請

お店の営業スタイルによっては追加で手続きが必要になる場合があります。例えば、2020年4月に施行された改正健康増進法により、飲食店は原則屋内禁煙となりましたが、特定の基準を満たした喫煙専用室などを設置すれば、店内での喫煙が可能になります。

その場合は、管轄の保健所へ「喫煙可能室設置施設届出書」の提出が必要です。また、お酒のテイクアウトや宅配を扱う場合は、税務署から「酒類販売業免許」を取得する必要があります。

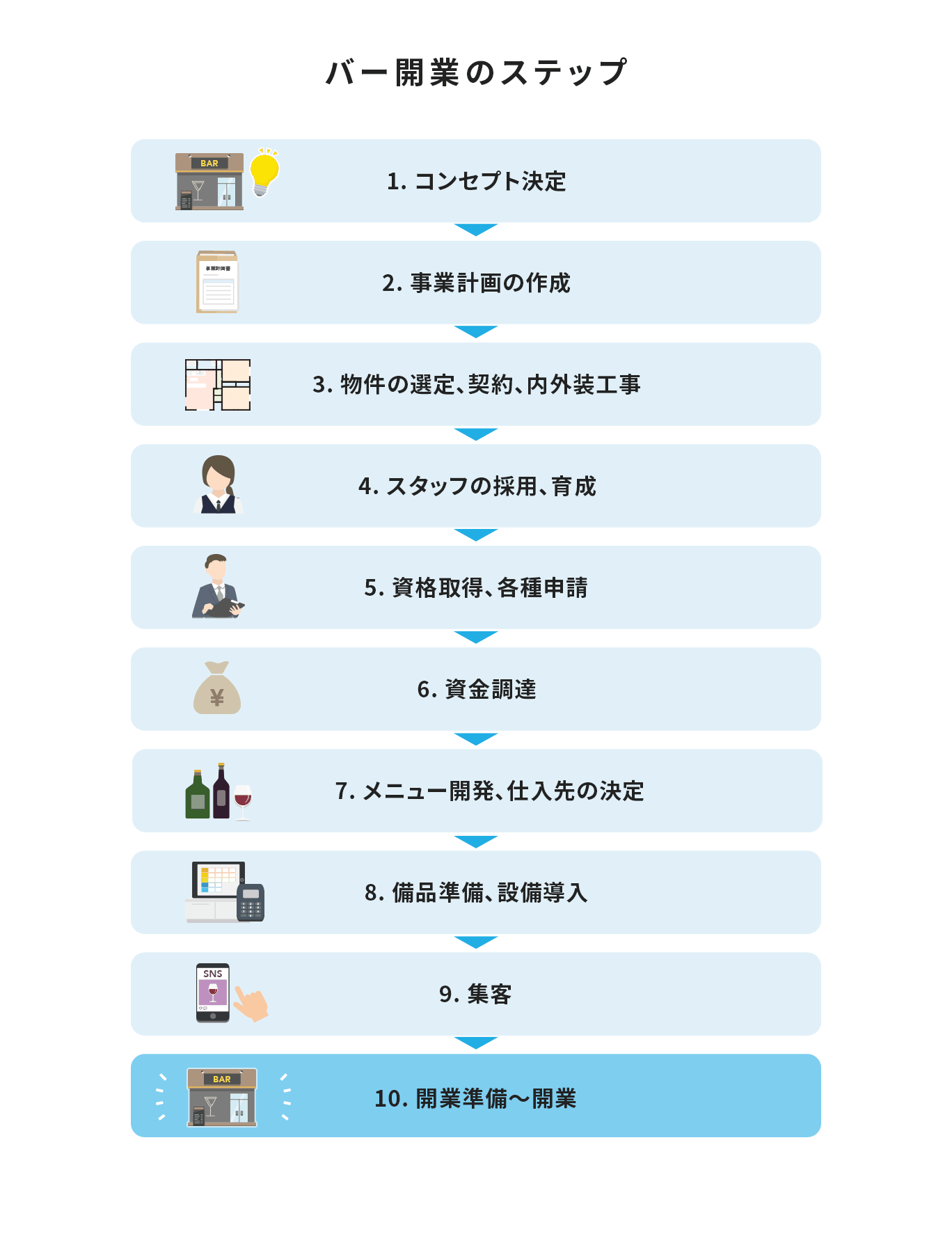

バー開業までの10ステップ

バーの開業には、多くの準備と手続きが必要です。ここでは、開業までの流れを10のステップに分けてご紹介します。順を追って進めていくことで、抜け漏れなく準備が整い、スムーズにオープンできます。

STEP1.コンセプト決定(12カ月前~)

すべてのはじまりは「どんなバーにしたいか」というコンセプトを明確にすることです。ターゲットとするお客さま層、お店の雰囲気、提供するお酒や料理の特色などを具体的に描きます。

例えば「30代のビジネスパーソンが仕事帰りに1人で立ち寄れる、ジャズが流れるオーセンティックバー」といったように、コンセプトが明確であればあるほど、後の店舗設計やメニュー開発がスムーズに進みます。差別化が難しい飲食業において、独自の世界観は大きな武器になります。

STEP2.事業計画の作成(10カ月前~)

コンセプトが固まったら、それを実現するための事業計画書を作成します。想定するお客さま層、競合との差別化ポイント、必要な初期費用と運転資金、売上・利益の見込みなどを詳細に記載しましょう。頭の中のアイデアを数字に落とし込むことで、事業の実現可能性を判断できます。また、金融機関から融資を受ける場合には、この事業計画書の提出が必須となります。

STEP3.物件の選定、契約、内外装工事(10カ月前~)

コンセプトと予算に合わせて、店舗となる物件を探します。立地は売上を大きく左右する重要な要素です。ターゲットのお客さまがアクセスしやすい場所か、飲食可・深夜営業可か、周辺の競合店の状況はどうかなどを慎重に選びましょう。

契約後は、内外装の工事に着手します。バーは空間演出が重要な業態のため、照明の色や明るさ、カウンターの素材、家具などにこだわり、専門業者とよく相談することが成功のカギになります。

STEP4.スタッフの採用、育成(9カ月前~)

1人で経営する場合を除き、スタッフの採用と育成が必要です。お店のコンセプトや雰囲気に合った人材を見つけることが重要です。採用後は、オープンまでに接客マナーやドリンクの知識・技術についてトレーニングを行います。スタッフは「バーの顔」としてお客さまとの関係構築を担うため、その接客スキルや人柄は、お店の評判や売上に直結します。

STEP5.資格取得、各種申請(7カ月前~)

開業に向けて、法的に必要な資格の取得と行政への申請手続きを完了させます。これまでに解説した「食品衛生責任者」と、必要に応じて「防火管理者」の資格を取得します。

同時に、「飲食店営業許可」や「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」などの申請・届出も行います。申請には日数がかかるものもあるため、開業予定日の7カ月前には段取りをはじめておきましょう。

STEP6.資金調達(6カ月前~)

事業計画にもとづいて必要な資金を算出し、調達に動きましょう。自己資金でどれだけ用意できるかを確認し、不足分をどう補うかを計画します。

日本政策金融公庫からの融資、自治体の制度融資、国や自治体の助成金・補助金などがおもな調達方法です。融資の申込みから実行までには時間がかかるため、店舗の広さや立地が決まったら、余裕を持って申請手続きを進めましょう。

STEP7.メニュー開発、仕入先の決定(6カ月前~)

店舗のコンセプトにもとづき、提供するドリンクやフードのメニューを開発します。定番のカクテルに加え、お店の個性を出すオリジナルドリンクや、フードとのペアリング提案もあると差別化につながります。

メニューが決まったら、材料を安定的に供給してくれる仕入先を選定します。複数の業者から見積もりを取り、品質、価格、対応などを比較検討して契約しましょう。

STEP8.備品準備、設備導入(3カ月前~)

内外装工事と並行して、営業に必要な備品や設備を準備します。製氷機、冷蔵庫などの厨房設備から、グラス、シェイカーなどのバーツールまで、リストアップして漏れなく揃えましょう。

また、会計業務や売上管理を効率化するために、POSレジやキャッシュレス決済端末の導入も検討すべきです。これらはお客さまの利便性向上にもつながり、省スペースでも効率的なオペレーションが実現できます。

STEP9.集客(3カ月前~)

オープン日が決まったら、多くの人にお店の存在を知ってもらうための集客活動を開始します。現代の集客において、InstagramやX(旧Twitter)などのSNS活用は不可欠です。

お店のコンセプトやこだわりのカクテルなどを発信し、オープンへの期待感を高めましょう。また、Googleマップやグルメサイトへの登録、店舗周辺へのチラシのポスティングも有効です。

STEP10.開業準備~開業(1カ月前~)

仕入れたお酒や食材を配置し、スタッフ全員でオペレーションの最終確認を行います。実際の営業を想定したシミュレーションを繰り返し、サービスの質を高めましょう。

友人や関係者を招待して「プレオープン」を実施するのもよい方法です。実際の客層に近い人々からフィードバックをもらうことで、オープン前に改善点を見つけ出すことができます。すべての準備が整ったら、ついにグランドオープンです。

バー開業でよくある失敗例

華やかなイメージのあるバー経営ですが、残念ながら誰もが成功するわけではありません。ここでは多くの人が陥りがちな失敗例を紹介します。事前に知ることで、同じ轍を踏むリスクを減らすことができます。

資金計画の甘さ

非常に多い失敗が資金計画の甘さ、特に運転資金の不足です。開業初期は売上が安定しないことが多く、想定外の出費もかさみがちです。

運転資金に余裕がないと、家賃の支払いや仕入れが困難になり、数カ月で廃業に追い込まれるケースも少なくありません。「開業してから考えよう」という姿勢は非常に危険です。

立地選定のミス

「家賃が安いから」といった理由や、「隠れ家的なバーにしたい」という思いだけで立地を選ぶと、失敗につながることがあります。お店のコンセプトとターゲットのお客さまがその立地にマッチしていなければ、集客は困難になります。

例えば、若者向けのカジュアルなバーをビジネス街に出店しても、求める客層とは出会えません。立地選定は、コンセプトに合ったお客さまが実際にいる場所かどうかを慎重に見極める必要があります。

集客不足

「よいお店をつくれば、お客さまは自然に来てくれるはず」という考えは危険です。どんなに素敵なお店でも、その存在を知られなければお客さまは来店しません。

特に最初の1〜2カ月での集客数が、常連客づくりにも大きく影響します。オープン前からSNSで情報を発信したり、チラシを配布したりといった集客活動が不可欠です。

人手不足、人材確保・育成の不備

バーの魅力は、バーテンダーやスタッフの人柄も大きな要素です。しかし、労働環境が悪かったり、十分な教育が行われなかったりすると、スタッフはすぐに辞めてしまいます。

その結果、常に人手不足の状態でサービスの質が低下し、お客さまの足が遠のくという悪循環に陥ります。小規模経営であっても、無理のないオペレーション体制を意識しましょう。

バー経営を成功させるコツ

失敗例を乗り越え、競争の激しい飲食業界でバー経営を成功させるにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、お客さまに愛され、長く続くお店をつくるための重要なコツを解説します。

明確なコンセプト設定と他店との差別化

成功の第一歩は、他店にはない独自の魅力、つまり明確なコンセプトを持つことです。「ウイスキーの品揃えは地域一番」「旬のフルーツを使ったオリジナルカクテルが自慢」など、お客さまが「この店に行きたい」と思う理由を具体的に打ち出しましょう。コンセプトが明確であれば、内装、メニュー、接客スタイルにも一貫性が生まれ、お店のブランド価値が高まります。

コンセプトに合った立地選び

お店のコンセプトが固まったら、そのコンセプトに最も合った立地を選ぶことが成功のカギです。例えば、会社帰りのビジネスパーソンを狙うならオフィス街、カジュアルな若者層を狙うなら繁華街や学生街など、想定客の動線を意識して立地を選びましょう。ターゲットとするお客さまが日常的に集まる場所に出店することで、集客の効率は格段に上がります。

はじめてでも入りやすい雰囲気づくり

バーに対して「常連客ばかりで入りにくい」というイメージを抱いている人は少なくありません。こうした潜在的なお客さまを取り込むためには、はじめての人でも安心して入れる雰囲気づくりが大切です。例えば、外から中の様子が少し見えるようにしたり、店先にメニューや価格を明記した看板を置いたりするだけでも、入店のハードルは大きく下がります。

SNSを活用した効果的な集客

現代において、SNSは強力な集客ツールです。InstagramやX(旧Twitter)などを活用し、お店の魅力を積極的に発信しましょう。美しいカクテルの写真やこだわりの内装はSNSとの相性がよく、ハッシュタグを有効活用することでお店の認知度を高められます。また、Googleビジネスプロフィールの充実は現代の必須集客手段です。

リピーター、常連客を増やす

安定した経営のためには、新規のお客さまの獲得と同時に、リピーターや常連客を増やすことが非常に重要です。一度来店してくれたお客さまに「また来たい」と思ってもらうための工夫を凝らしましょう。お客さまの顔や好みのドリンクを覚える、会員カードやボトルキープ制度を導入するなど、特別な体験を提供することが再来店につながります。お客さま一人ひとりとの関係性を大切に育むことが、お店の根強いファンづくりの基本です。

お客さま満足度を高めるコミュニケーション

バーは「飲み物」だけでなく「空間と人」も提供するビジネスです。そのため、質の高いコミュニケーションは欠かせません。お客さまの好みを聞き出しておすすめのカクテルを提案したり、お酒に関する知識をわかりやすく解説したりすることで、お客さまの満足度は大きく向上します。聞き上手を心がけ、お客さまが心地よく過ごせる距離感を保つことが大切です。

オペレーションの効率化

お客さまとのコミュニケーションや質の高いサービス提供に集中するためには、日々の業務を効率化する仕組みが不可欠です。そこでおすすめなのが、POSレジやキャッシュレス決済の導入です。例えば、iPadやiPhoneで使えるPOSレジアプリの『Airレジ』を導入すれば、注文入力や会計がスムーズになるだけでなく、売上データを自動で集計・分析できるため、経営戦略にも役立ちます。

バー開業に関するよくある質問

記事で解説した内容に加え、これからバーの独立・開業を目指す方からよくある質問をまとめました。

Q.未経験でもバーを開業できますか?

A.バーの開業自体は未経験でも可能ですが、経験は成功の大きな武器になります。日本政策金融公庫総合研究所が開業後1年以内の企業2,165社を調べた「2025年度新規開業実態調査」によると、開業した業種に関して「勤務経験あり」と答えた人は81.1%と、多くの開業者が実務経験を持っています。多くのライバルが「経験」という武器を持って市場に参入しているのが現実です。飲食業について全くの未経験であれば、バーテンダーのスクールに通うか、まずはアルバイトとして既存店で現場経験を積み、技術と接客スキルを身につけてから独立することをおすすめします。

Q.店舗立ち上げ時は、従業員を何人くらい雇うべきですか?

A.最初はオーナー1人、または少人数での「スモールスタート」が一般的です。前述した同調査によると、開業時の平均従業員数は「2.8人」です。これは全業種の平均であり、バーなどの小規模店舗に限れば「オーナー1人」や「オーナー+アルバイト1人」というケースが大多数でしょう。人件費は最大の固定費ですので、最初から人を雇いすぎず、自分だけでも回せる10席程度の規模から始めるのが、リスクを抑えて長く続けるコツです。また1人で効率よく店舗運営できるように、無料で使えるPOSレジアプリの『Airレジ』などの便利なツールを活用するのもポイントです。

Q.個人事業主、法人どちらで開業すべきですか?

A.「まずは小規模なバーを1店舗」という人には、特別な理由がない限り、始めやすく運営しやすい「個人事業」としての開業がおすすめです。法人として事業を始める、つまり「会社を設立する」となると、手続きが増え、登記の手続きや資本金も必要になります。一方、当初から「飲食店を多店舗展開したい」「共同経営で権利関係を明確にしたい」というケースであれば、法人化を検討しても良いでしょう。

開業準備でお困りの方へ~Air ビジネスツールズの開業支援セット~

開業準備は時間と予算がかかるものです。特にはじめての開業で準備に不安を抱えている人は多いでしょう。そんな人には、Air ビジネスツールズの「開業支援セット」がおすすめです。

開業に必要なサービスが揃う

会計、決済、売上管理・分析、予約・受付管理…。13のサービスの中から、ご自身のお店に合わせて、必要なサービスをひとつから導入できます。複数のサービスを連携・組み合わせることで日常の業務を飛躍的に効率化することができます。

初期費用・月額費用が抑えられる

無料でお使いいただける『Airレジ』のほか、その他サービスもお得なプランをご用意しています。基本セット(『Airレジ』、『Airペイ』、『Airメイト』)は初期費用・月額費用が0円のため、コストを抑えて開業準備を行うことができます。

お得にはじめられる特典をご用意

飲食店の業務をカンタンにするオーダーシステム『Airレジ オーダー』では、必要な端末・周辺機器セット(iPad、iPhoneSE、キャッシュドロア、レジ用プリンター)を無償で導入できる、新規申込み特典があります。

まとめ

- どんなお店にしたいかを明確にし(コンセプト)、それを実現するための詳細な事業計画を立てることが、すべての土台

- 開業資金は余裕を持って準備し、金融機関からの融資や補助金も活用を

- 資格取得や行政への届け出は、スケジュールを立てて早めに着手するのがポイント

- 開業後もSNSなどを活用した集客、リピーターを増やす工夫、お客さま満足度を高めるコミュニケーションを継続するのが不可欠

バーの開業は、単なる飲食業ではなく、自分自身の「世界観」をカタチにするビジネスでもあります。しっかり準備して正しい知識を身につけることで、未経験者でも成功は可能です。今回解説したポイントを参考に、夢の実現に向けて着実に準備を進め、理想のバーを現実のものにしていきましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

キャッシュレス対応で、お店の売上アップを目指しませんか?

- 現金払いだけでいいのか不安…

- カード使える?と聞かれる…

導入・運用費0円のお店の決済サービス『Airペイ』の資料を無料でダウンロードできます。

※画像はイメージです

※画像はイメージです

下記フォームに必要事項をご入力いただき、ダウンロードページへお進みください。※店舗名未定の場合は「未定」とご入力ください。

この記事を書いた人

久田 健(ひさだ けん)経営コンサルタント

事業再生、起業、M&Aなど経営に携わるコンサルタント経験多数。専門はオンラインストア(EC)・小売店・飲食店・ホテルなどのデジタルトランスフォーメーション、Webメディア立ち上げ・運営、デジタルマーケティング、新規ビジネスの立ち上げ、サプライチェーンマネジメント、店舗運営支援など。「小売業の川上から川下までトータルサポート」がモットー。