飲食店を開業するには?独立開業の手順、必要な資格や届出、ツールまで解説

飲食店の開業は、多くの人にとって夢であり挑戦です。この記事では、未経験からでも成功するための手順、必要な資格、資金準備、そしてデジタルツールの活用まで、経営者として必要な知識や、開業までに何をすべきかという具体的な手順を一つひとつ詳しく解説していきます。

この記事の目次

飲食店の開業は未経験でもできる?

飲食店の開業を目指すにあたり、多くの方が「料理や経営の経験がないと難しいのでは?」と不安を感じることでしょう。結論からいえば、未経験でも飲食店の開業は可能です。食への情熱と入念な準備があれば、経験不足の壁を越えることはできます。

ただし、成功への道は決して平坦ではありません。美味しい料理を提供できるだけでは、店を繁盛させることは困難です。開業には「経営」が必要です。そのため、料理のクオリティ向上はもちろんのこと、事業計画の策定、資金計画、マーケティング、人材の採用や労務管理といった、幅広い経営知識が不可欠となります。

飲食店の開業方法

飲食店の開業方法について、おもな2つの方法を解説します。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況や目指すお店の形に合わせて最適な方法を選びましょう。

個人での独立開業(ゼロからの開業)

1つ目の開業方法は、個人での独立開業です。文字どおりゼロから自分のお店をつくり上げるため、コンセプトやメニュー、店舗の内装、サービススタイルなど、すべてを自分で考えたとおりに進められるのがメリットです。独自のこだわりや世界観を存分に表現し、「自分だけのお店」をつくりたい方に向いています。

一方で、デメリットも存在します。事業計画の策定から資金調達、物件探し、許認可の取得、そしてオープン後の運営まで、すべての責任を自分一人で負う必要があります。また、ブランド力や知名度がないゼロからのスタートとなるため、お店の存在を知ってもらい、顧客を獲得するまでに時間と労力がかかることを覚悟しなければなりません。

フランチャイズ(FC)加盟で開業

もう1つの方法は、フランチャイズ(FC)に加盟しての開業です。特定の企業(本部)と契約し、その看板を掲げて事業を行うため、本部のブランド力や知名度を最初から活用できる点がメリットです。個人での開業に比べて集客に有利であったり、本部が長年培ってきた経営ノウハウや研修制度を利用できるなどの充実したフォロー体制もあり、未経験者でも安心して開業できます。

デメリットとしては、本部に支払う加盟金や、毎月の売上の一部を納めるロイヤリティが発生することです。また、ブランドイメージを維持するため、提供するメニューや店舗デザイン、運営方法に至るまで細かなマニュアルが定められており、それに沿った運営が求められるため、個人の裁量で決められることは少なく、自由度は低いといえるでしょう。

飲食店の開業資金はどれくらい必要?

飲食店の開業にはどの程度の資金が必要なのでしょうか。店舗の規模や業態、立地によって大きく変動しますが、開業資金は総額で約1,000万円が相場です。小規模な店舗でも600万〜800万円程度、大規模になると数千万円かかることもあります。これは、初期費用に加えて、6カ月分の運転資金や予備資金を含めたトータルの目安です。次に費用の内訳について、「初期費用」「運転資金」「予備資金」の3つに分けて、それぞれの考え方を解説します。

初期費用(イニシャルコスト)

初期費用(イニシャルコスト)とは、開業時に一度だけかかる費用のことです。小規模な店舗でも数百万円、大規模になれば1,000万円を超えることも珍しくありません。おもに下記のようなものが含まれます。

| 費用内訳 | 目安金額 | 概要 |

|---|---|---|

| 物件取得(賃貸)費 | 50〜200万円 | 保証金(家賃の6~10カ月分が目安)、礼金、仲介手数料など。出店エリアや物件の状態で大きく変動 |

| 内外装工事費 | 100〜500万円 | 設計デザイン費や内装・外装の工事費用。スケルトン物件(何もない状態)か居抜き物件(前の店の設備が残っている状態)かで大きく変わる。坪単価で30〜80万円が目安 |

| 厨房設備費 | 50〜500万円 | コンロ、シンク、冷蔵庫、製氷機など、厨房で必要な機器の購入費用。新品か中古かでも費用は左右される |

| 食器・備品費 | 20〜100万円 | 皿やグラス、カトラリー、テーブル、椅子、レジ、ユニフォームなど |

| 広告宣伝費 | 10〜50万円 | ショップカードやチラシの作成、Webサイトやグルメサイトへの掲載費用など |

| 会計設備 | 5〜30万円 |

レジや会計ソフト、POSレジなどの導入費用。クラウド型サービス利用で低減も可能 |

広告宣伝費は、開業後も継続的に発生するランニングコストですが、開業時にはお店の存在を知ってもらうための集中的なプロモーションが必要となるため、初期費用としてあらかじめ予算に組み込んでおくことが重要です。

運転資金

運転資金とは、開業後、経営が軌道に乗るまでの間、たとえ赤字であってもお店を維持していくために不可欠な資金です。開業にあたっては、運転資金は最低でも6カ月分、できればそれ以上を用意しておくのが理想です。

1カ月あたりの運転資金は月商の約65〜95%程度が目安となります。例えば月商150万円を目指すなら、1カ月の運転資金は約100〜140万円、用意すべき運転資金は、100〜140万円×6カ月分=600~840万円と計算できます。

この準備が不十分だと、オープンしてすぐに資金繰りが苦しくなり、閉店に追い込まれることも少なくありません。開業資金の中でも特に重要な資金と認識しましょう。

| 費用内訳 | 目安金額 | 概要 |

|---|---|---|

| 家賃 | 売上の5~10%前後 | 地域や物件により差はあるが、売上に対して家賃比率が10%を超えると負担感が大きいとされる |

| 仕入れ費(食材費・飲料費) | 売上の25~35%前後 | 食材原価率の目安。居酒屋系はやや低め、洋食系や鮮魚系は高めになる傾向あり |

| 人件費 | 売上の25~35%前後 | アルバイト比率や営業スタイルによって異なるが、FL比率を意識する上での主要コスト |

| 水道光熱費 | 売上の5~10%前後 | 営業時間や業態(ラーメン・焼肉など)によって変動 |

| 広告宣伝費、通信費 | 売上の3~5%前後 | 開業直後は高めに見積もっておくと安心。中長期的には低コストになる場合も |

仕入れ費と人件費は「FLコスト(Food/Labor)」と呼ばれ、売上高に対する食材費と人件費の比率(FL比率)を適正に管理することが重要です。

予備資金

予備資金は、運転資金とは別に確保しておくべき「もしも」のための資金です。ビジネスには予期せぬトラブルがつきものです。例えば、

|

など、不測の事態が発生した際に事業を守るための備えとなります。運転資金とは別に、月間の運転資金の2~3カ月分を予備資金として用意しておくと、精神的な余裕にもつながり、冷静な経営判断を下す助けとなります。開業資金を計画する際は、初期費用と運転資金に加えて、この予備資金も必ず含めるようにしましょう。

飲食店の開業資金は業態や店舗の規模によって大きく異なりますが、日本政策金融公庫総合研究所「2025年度新規開業実態調査」によると、全業種の平均開業資金は975万円となっています。ただしこの数値には、運転資金や予備資金が十分に含まれていない可能性もあるため、実際には運転資金を上乗せして考える必要があります。飲食業においても、物件取得費・内装費・厨房設備などの初期費用600万〜数千万円に加えて、運転資金・予備資金を計上しましょう。

コストを抑えて飲食店を開業する秘訣

「開業はしたいけれど、自己資金が少ない」といった悩みを抱える方も多いでしょう。ここでは、開業コストを抑えるための3つの秘訣をご紹介します。

居抜き物件の活用

居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装や厨房設備が残ったままの物件です。これらをうまく活用することで、数百万単位でかかる内外装工事費や設備投資を削減でき、工期も短縮できます。ただし、自分のコンセプトに合わないインテリアや、老朽化した設備が残っている場合もあるため、契約前の入念なチェックが不可欠です。

店舗のDIY

内装や外装、看板などを専門業者に頼らず、自分でつくる(DIY)こともコスト削減の有効な手段です。特に小規模な店舗や、アットホームな雰囲気を出したい場合には効果的です。壁の塗装や棚の設置など、できる範囲で挑戦してみましょう。最近では開業準備の一環として「壁塗りイベント」などのDIY作業を地域の人と一緒に行い、オープン前から交流を深める取り組みもみられます。作業に参加してもらうことで、開業への関心を高めたり、ファンづくりや口コミの広がりにもつながるメリットがあります。

さまざまな可能性のあるDIYですが、電気やガス、水道などの工事を行うには資格が必要です。必ず専門業者に依頼してください。

クラウド型レジアプリの活用

従来の据え置き型POSレジは、導入に数十万円かかることも珍しくありませんでした。しかし、現在ではiPadなどのタブレットとインターネット環境があれば利用できるクラウド型のレジアプリが登場しています。例えば『Airレジ』なら、基本的なレジ機能は無料で利用できるため、初期費用を劇的に抑えることが可能です。

必要な資格や届出は?

飲食店を始めるには、内装や設備といった「モノ」の準備だけでなく、資格の取得や行政への届出といった「手続き」も欠かせません。ここでは、開業にあたって必要な資格や届出について確認しておきましょう。

必須の資格・届出

飲食店の開業には、法律で定められた資格の取得と行政への届出が必須です。これらは安心・安全な店舗運営の証であり、お客さまからの信頼にもつながります。準備不足でオープンが遅れることのないよう、早めに確認・着手するのがポイントです。

食品衛生責任者

飲食店に1人以上の設置が義務付けられる資格で、店舗の衛生管理を担います。調理師免許などがあれば取得不要ですが、ない場合は各都道府県の講習会を受講して取得します。店舗のオープン前までに必ず準備が必要です。

飲食店営業許可

店舗の施設が衛生基準を満たしていることを保健所が認める許可です。この許可なく営業すると重い罰則が科せられます。店舗工事完了の約2週間前に保健所に申請し、施設検査に合格すると許可証が交付されます。

開業届

新たに事業を開始したことを税務署に申告する書類です。原則、事業開始から1カ月以内に提出します。節税効果の高い「青色申告」の適用を受けるための、前提となる重要な手続きです。

状況に応じて必要な届出・資格

店舗の規模や営業形態によっては、追加で届出が必要になる場合があります。ご自身の店舗が該当するかどうか、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

防火管理者

従業員を含む収容人数が30人以上の店舗で必要となる資格です。火災による被害を防ぐため、消防計画の作成や避難訓練の実施を担います。管轄の消防署が実施する講習を受けて取得します。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書

深夜0時から6時までの時間帯に、酒類をメインとして提供する場合に必要な届出です。バーやスナックなどが該当します。営業開始の10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署へ提出します。

火を使用する設備等の設置届

厨房でガスコンロやオーブンなど、火を扱う設備を設置する際に必要な届出です。火災予防条例に基づき、設備の設置工事を始める前に、管轄の消防署へ相談・提出しましょう。

あると有利な資格

必須ではありませんが、取得しているとお客さまからの信頼度向上や、スキルの証明につながる資格もあります。

調理師免許

国家資格であり、調理技術や食に関する知識を公的に証明できます。食品衛生責任者の資格も兼ねることができます。

ふぐ調理師免許

ふぐを調理・提供する場合に必須となる専門資格です。都道府県ごとに試験が実施されます。

ソムリエ、きき酒師など

ワインや日本酒などの専門知識を持つことを証明する民間資格。専門性の高いお店を目指す場合に有効です。

レストランサービス技能士

ホールスタッフ・接客担当・ソムリエ・サービスマネージャーなどのフロア担当者を対象とした唯一の国家資格です。料飲サービス提供に必要な知識と技術があることを示すことができます。

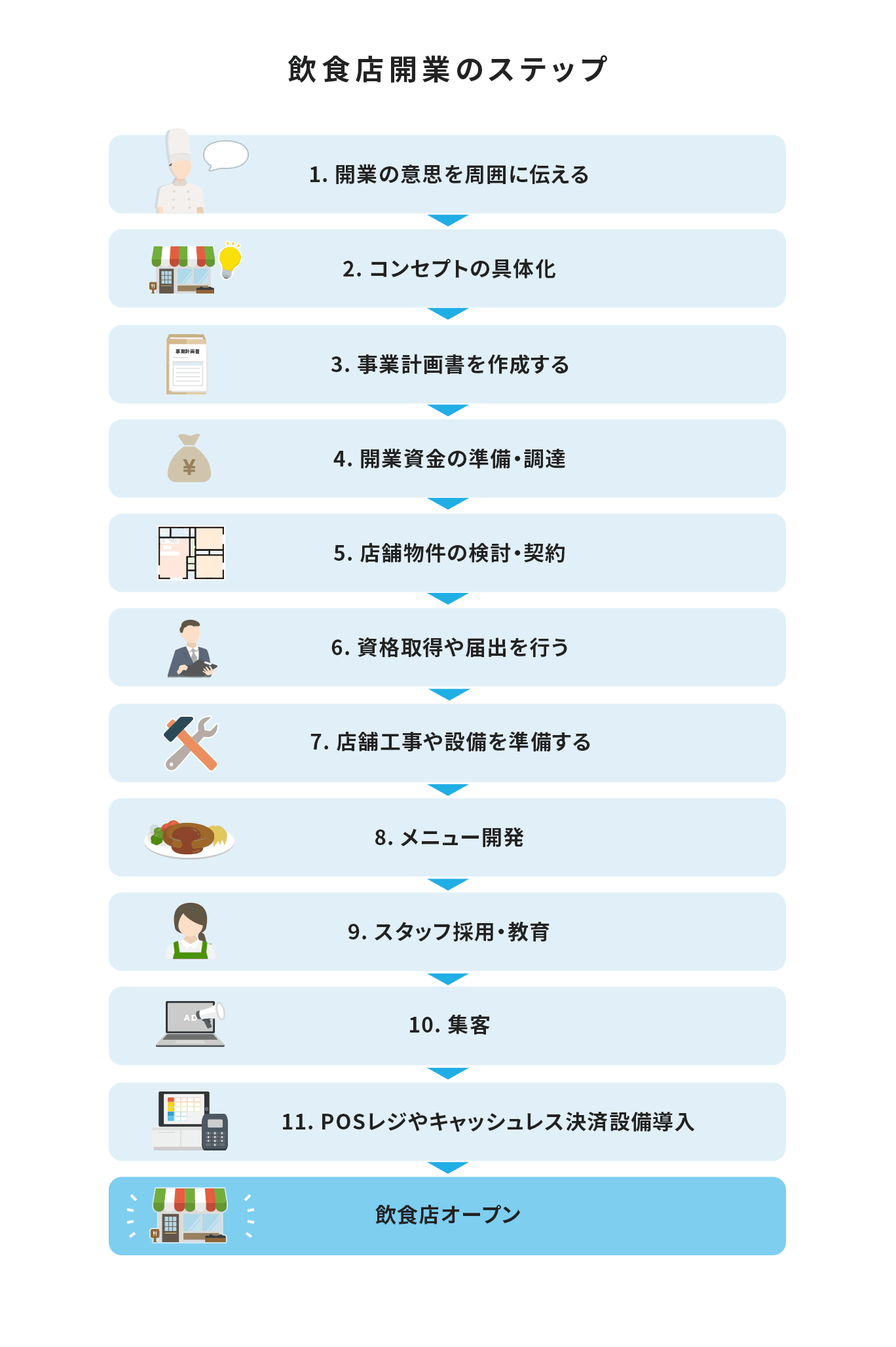

飲食店を開くまでの全11ステップとスケジュール

ここからは、飲食店の開業準備を具体的な11のステップに分けて、時系列で解説します。開業までの期間としては一般的に1年程度かかります。全体の流れを掴み、ご自身の計画と照らし合わせてみてください。

STEP1:開業の意思を周囲に伝える

飲食店開業という大きな決断は、自分一人の力では成し遂げられません。まずは最も身近な存在である家族に相談し、理解と協力を得ることが何よりも重要です。生活の変化や資金面でのリスクなど、誠実に話し合いましょう。また、現在勤務している場合は、円満に退職できるよう、就業規則を確認し、適切なタイミングで上司に報告する必要があります。この段階から、関連書籍を読んだり、セミナーに参加したりと、具体的な情報収集を始めることも大切です。

STEP2:コンセプトの具体化【~12カ月前】

コンセプトは、お店の「魂」であり、すべての判断基準となる羅針盤です。ここが曖昧だと、メニュー、内装、価格、サービスなどに一貫性がなくなってしまいます。誰に、何を、どのように提供して喜んでもらいたいのかを、徹底的に考え抜きましょう。

3C分析と4P分析で方向性を定める

ビジネスのフレームワークを活用すると、思考を整理しやすくなります。

戦略の方向性など大枠は3C分析で決める

3C分析とは、「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの視点から市場環境を分析するために使います。下記の内容を検討します。

|

Customer(顧客) Competitor(競合) Company(自社) |

具体的施策の設計は4P分析で

具体的なマーケティング施策を立案するために使用するのが4P分析です。下記の視点から検討します。

|

Product(製品) Price(価格) Place(流通/立地) Promotion(販促) |

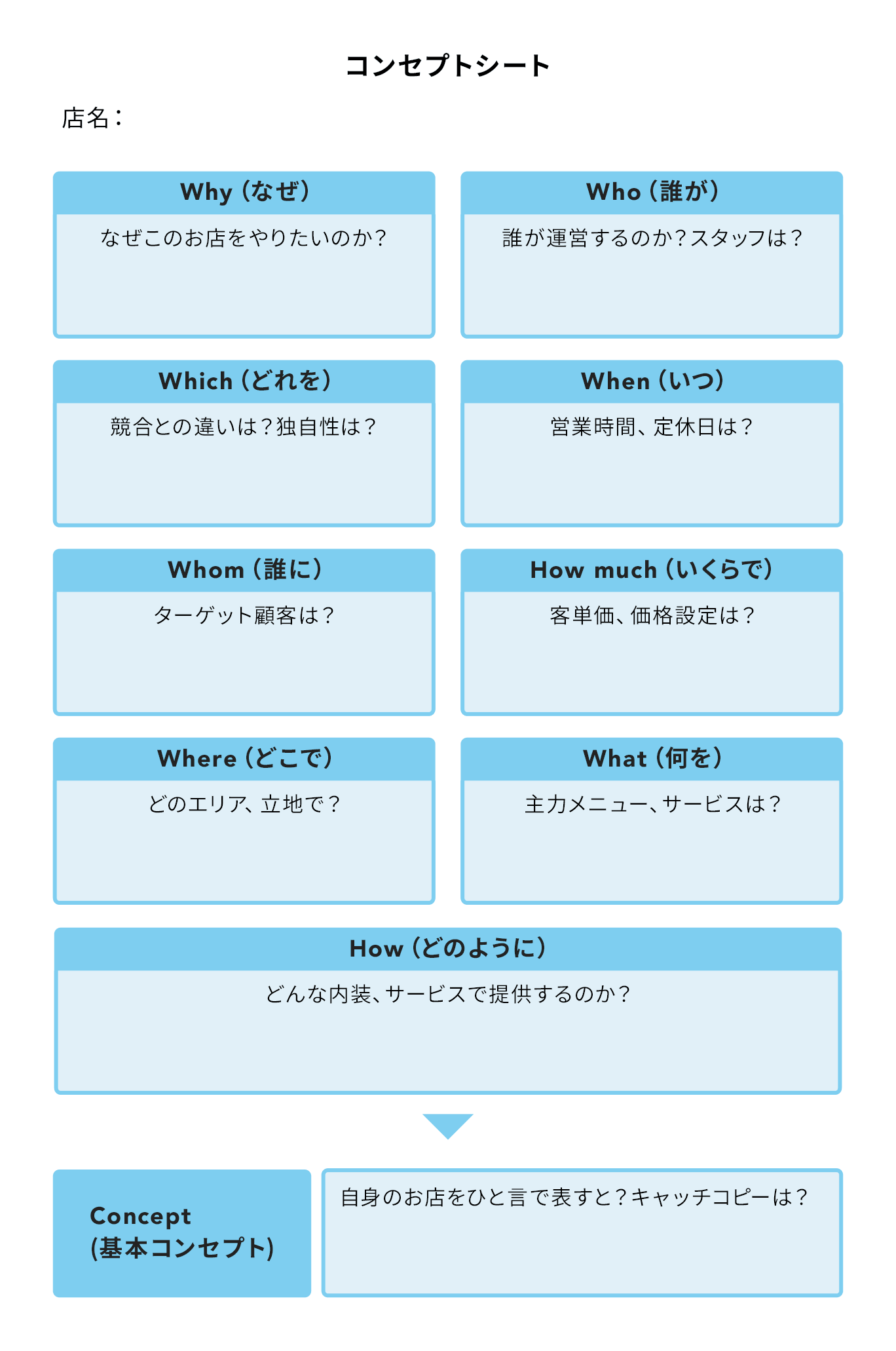

最終的に7W+2Hでコンセプトを整理しよう

3C、4P分析で考えた内容を、より具体的に言語化するために「7W2H」のフレームワークで整理します。

| Why(なぜ):なぜこのお店をやりたいのか?(理念・目的) When(いつ):営業時間、定休日は? Where(どこで):どのエリア、立地で? Who(誰が):誰が運営するのか? Whom(誰に):ターゲット顧客は? What(何を):主力メニュー、サービスは? Which(どれを):競合と比べて何が違うのか?(独自性) How much(いくらで):客単価、価格設定は? How(どのように):どんな内装、サービスで提供するのか? |

コンセプトシートに書きこんでみよう

これらの分析と整理の結果を、「コンセプトシート」として1枚の紙にまとめましょう。文章や図で可視化することで、頭の中が整理され、融資の相談や業者との打ち合わせの際にも、ブレない軸として役立ちます。

STEP3:事業計画書を作成する【12~6カ月前】

事業計画書は、金融機関から融資を受けるために不可欠な書類です。同時に、自身の計画を客観的な数値や言葉に落とし込み、計画の甘さや課題を洗い出し、成功確率を高めるための「事業の設計図」としての役割もあります。

おもに下記の内容を盛り込みます。

|

創業の動機・目的 事業内容 事業戦略 収支計画 資金計画 返済計画 |

商工会議所や日本政策金融公庫のWebサイトでテンプレートや記入例が公開されているので、参考にしてください。

STEP4:開業資金の準備・調達【12~6カ月前】

開業資金の計画・調達は、STEP3で事業計画の全体像がある程度まとまった段階で具体化していくのが理想です。ただし、融資の申込みから実行までには数カ月かかることも珍しくないため、事業計画の策定と並行して早めに情報収集を始め、遅くとも開業6カ月前には行動を開始できるように準備していきましょう。

必要な資金額を算出する(初期費用、運転資金、予備資金)

まずは事業計画書にもとづき、「初期費用」「運転資金(最低6カ月分)」「予備資金」の総額を計算します。この際、自己資金の役割は非常に重要です。融資審査では「事業への本気度」を示す指標と見なされ、一般的に融資希望額の3分の1程度の自己資金があると、審査が有利に進みやすいと言われています。コツコツ貯めてきた自己資金は、あなたの覚悟を伝える武器になります。

資金調達の方法

資金を調達するおもな方法をご紹介します。

| 調達方法 | 概要 |

|---|---|

| 自己資金 | これまで貯めてきた資金。融資を受ける際、自己資金の額は事業への本気度を示す指標となり、審査に影響する |

| 日本政策金融公庫 | 政府系の金融機関で、民間の銀行に比べて新規創業者への融資に積極的。特に「新規開業資金」や「女性、若者/シニア起業家支援資金」などが利用しやすい |

| 制度融資 | 自治体、金融機関、信用保証協会の3者が連携して行う融資制度。金利や保証料の補助を受けられる場合があり、比較的低金利で借り入れできる可能性がある |

| 補助金・助成金 | 国や自治体が提供する返済不要の資金。「事業再構築補助金」や「小規模事業者持続化補助金」など、要件に合うものがあれば積極的に活用を |

金融機関に早めに相談しておく

事業計画書が7割ほど固まった段階で、日本政策金融公庫や地域の金融機関の「創業相談窓口」へアポイントを取り、相談に行きましょう。計画の甘さを指摘してもらえたり、より現実的な収支計画へのアドバイスをもらえたりと、計画の精度を高める絶好の機会です。担当者との信頼関係を築くことで、その後の手続きもスムーズに進みます。

STEP5:店舗物件の検討・契約【6~3カ月前】

物件は、一度契約すると簡単には変更できないため、開業の成否を左右する極めて重要な要素です。コンセプトと事業計画をもとに、慎重に選びましょう。

エリアや立地の検討と選定(都心、地方都市、郊外、駅前など)

飲食店の立地選定は売上を大きく左右する最重要要素です。都心部は人口密度・来店頻度が高く高単価を狙いやすい反面、家賃や人件費が高騰し競争も激しいため差別化が不可欠です。地方都市は固定客化しやすく運営コストも抑えられますが、集客は商圏人口に依存します。

郊外は駐車場を確保できれば家族層や長時間滞在客を獲得可能ですが、広告やリピーター戦略が必須です。駅前立地は通行量が多く集客力が高い一方、賃料や契約条件が厳しく初期投資がかさみます。開業前にはターゲット層、客単価、回転率を明確にし、業態と立地条件の適合度を検証することが成功の鍵です。

物件の検討と選定(居抜き、スケルトンなど)

物件には「居抜き物件」と「スケルトン物件」があります。居抜き物件とは、前の店舗の内装や設備が残っている物件です。初期費用を大幅に抑えられるメリットがありますが、レイアウトの自由度が低く、設備の老朽化リスクもあります。

一方スケルトン物件とは、内装が何もないコンクリート打ちっぱなしの状態の物件です。レイアウトやデザインを自由に設計できるメリットがありますが、工事費用が高額になります。

申込み、審査、契約

気になる物件が見つかったら内見をします。居抜きの場合は、残置物の状態(特に厨房機器の動作確認やダクトの清掃状況)を徹底的にチェックしましょう。スケルトン物件の場合は、理想のレイアウトが実現可能か、必要なインフラ(電気容量、ガス種、給排水管の位置)が整っているかを確認します。申込み後、契約に進む際は、賃料だけでなく、原状回復義務の範囲や造作譲渡契約の内容など、契約書の隅々まで目を通し、不明点は必ず確認しましょう。

物件検索サイトと不動産会社活用のコツ

Tempodas(テンポダス)のような空き物件検索サイトで相場観を養いつつ、地域の不動産会社にも足を運びます。その際、作成したコンセプトシートや事業計画の概要を見せ、「なぜこの場所で、どのような店をやりたいのか」という情熱を伝えることが重要です。よいパートナーとなれれば、未公開の優良物件情報を紹介してもらえる可能性も高まります。

STEP6:資格取得や届出を行う【3~2カ月前】

物件の契約に目途が立ったこのタイミングで、これまで準備してきた各種許認可の申請手続きを本格化させます。手続きには時間がかかるものが多いため、工事のスケジュールを考慮しながら計画的に進めましょう。

保健所への事前相談

店舗のレイアウトが固まったら、必ず工事着工前に管轄の保健所に相談に行きます。図面を見せて、「飲食店営業許可」の施設基準(厨房と客席の区画、手洗い設備の数と位置、換気設備の能力など)を満たしているかを確認してもらいます。工事が始まってから基準を満たしていないことが判明すると、多額の追加費用や時間のロスにつながるため、このステップは極めて重要です。

各種申請の同時進行

飲食店開業には、保健所(営業許可)、消防署(防火管理者、火気設備設置届)、警察署(深夜酒類提供届)、税務署(開業届)と、複数の行政機関への手続きが必要です。それぞれの申請先と必要書類、申請タイミングをリストアップし、抜け漏れがないように同時並行で進めていきましょう。

STEP7:店舗工事や設備を準備する

いよいよ自身の「夢」を形にする店舗工事のスタートです。予算と理想のバランスを取りながら、コンセプトを形にしていきます。

内外装工事

内装工事は複数の業者から相見積もりを取るのは基本ですが、安さだけで選ぶのは危険です。必ず飲食店の施工実績が豊富な業者を選びましょう。過去の施工例を見せてもらい、デザイン性だけでなく、店舗運営時の導線を考慮した提案をしてくれるかを見極めます。担当者とのコミュニケーションが円滑に進むかも重要な選定ポイントです。

厨房設備やインフラの準備

厨房は、お店の生産性を決める心臓部です。シェフ1人でも、複数人のスタッフでも、スムーズに動ける「動線計画」が最も重要です。設計業者と綿密に打ち合わせ、調理の流れ(仕込み→調理→提供→片付け)がスムーズに行えるレイアウトを追求しましょう。厨房設備は、新品だけでなく中古品やリースも検討しますが、中古品を選ぶ際は保証の有無やメンテナンス履歴を確認することが大切です。

STEP8:メニュー開発

工事の進行と並行して、お店の核となるメニューを完成させます。お客さまの記憶に残り、かつ利益を生み出すメニューを戦略的に開発しましょう。

主力商品とメニュー検討

お店の顔となる「看板メニュー」は、原価をかけてでもクオリティと独自性を追求します。同時に、注文されやすく、かつ利益率の高い「利益貢献メニュー」を複数用意することで、全体の収益性を安定させます。ドリンクメニューも、料理とのセットメニューを用意するなど、付加価値を高める工夫を凝らしましょう。

試食会と改善

完成したレシピは、友人や知人を招いた試食会でブラッシュアップします。その際、単に「美味しいか」だけでなく、「この価格を払う価値があるか」「提供された時の感動はどうか」といった顧客目線のフィードバックをもらいましょう。同時にオペレーションテストも行い、注文を受けてから提供するまでの時間を計測し、厨房の作業工程に無理がないかを確認・改善します。

仕入れルートの選定と確保

メニューが最終決定したら、使用する食材の仕入れ業者を選定します。価格だけでなく、品質の安定性、最低発注ロット、配送の頻度や時間帯などを比較検討します。メインの業者に加え、不測の事態に備えてサブの仕入れルートも確保しておくと安心です。業者とは良好な関係を築き、旬の食材や新商品の情報を得られるようにしましょう。

STEP9:スタッフ採用・教育

お店の雰囲気は「人」で決まります。コンセプトに共感し、力を合わせてお店を支えてくれる仲間を探し、育てましょう。

ミスマッチを防ぐ求人・採用

求人広告には、時給や業務内容だけでなく、「どんなお客さまを、どんな空間でおもてなししたいか」というお店のコンセプトやビジョンを具体的に書きましょう。そうすることで、理念に共感した人材からの応募が集まりやすくなります。面接では、スキルや経験以上に、「なぜこの店で働きたいのか」という動機や、チームで働くうえでの協調性を重視します。

チームをつくるオープン前研修

採用したスタッフとは、オープン前に十分な研修期間を設けます。レジ操作や調理手順といったオペレーションを教えるだけでなく、「お店が大切にしたいこと(理念・接客方針)」を共有する時間を必ずつくりましょう。全員で試食をしたり、接客のロールプレイングを行ったりする中で、チームとしての一体感を醸成することが、オープン後のスムーズな運営とサービスの質の向上に直結します。

STEP10:集客

最高の空間とメニュー、スタッフがそろっても、お客さまに知ってもらえなければ存在しないのと同じです。オープン前から戦略的に情報を発信し、期待感を高めていきましょう。

オンラインとオフラインでの期待醸成

集客にはSNSなどによるオンラインでの宣伝活動、チラシ配布などオフラインでの宣伝活動、両方が必要です。

オンライン

InstagramなどのSNSで「ティザー広告」を開始します。店のコンセプト、ロゴ、内装工事の進捗、メニュー開発の裏側などを発信し、「いいね!」やコメントでフォロワーと交流しながらファンを育てていきます。「Googleビジネスプロフィール」への登録は必須です。

オフライン

工事中の店舗の窓に、オープン日やコンセプトを告知する魅力的なポスターを貼りましょう。また、オープン1~2週間前には、メニューを載せたチラシを持って近隣の住宅やオフィスへ挨拶回りをすることも、地域に根付くうえで非常に効果的です。

口コミを誘発するプレオープン

オープン数日前に、友人・知人や、工事でお世話になった方、近隣住民などを招待してプレオープンを実施します。これは感謝を伝える場であると同時に、オペレーションの最終リハーサルの場でもあります。満足してもらえれば、彼らが最初の「インフルエンサー」となり、SNSや口コミで好意的な情報を広めてくれるでしょう。

STEP11:POSレジやキャッシュレス決済設備導入

現代の飲食店経営において、データにもとづいた意思決定と業務効率化は成功の生命線です。その中核を担うのが、POSレジとキャッシュレス決済システムです。

データ経営の第一歩としてのPOSレジ

POSレジ導入の最大の目的は、単なる会計作業の効率化だけではありません。売上データを自動で集計・分析し、勘や経験に頼らない「データドリブン経営」を実現することです。例えば『Airレジ』と『Airメイト』を連携すれば、どのメニューがどの時間帯に売れているのか、リピーターに人気のメニューは何かといった分析が簡単に行え、効果的な販促や新メニュー開発に直結するインサイトを得られます。

機会損失を防ぎ、顧客満足度を高めるキャッシュレス決済

今やキャッシュレス決済への対応は、お客さまが店を選ぶ際の重要な基準の一つです。『Airペイ』を導入すれば、一台の専用のカードリーダーでクレジットカードから交通系電子マネー、バーコード決済まで網羅できます。また、会計時間の短縮は、顧客満足度の向上だけでなく、客席の回転率アップにも繋がり、売上向上に貢献します。

最適な導入タイミング

これらのシステムは、オープン直前の慌ただしい時期ではなく、オープン1カ月前には導入し、スタッフ研修で全員が操作に習熟しておくのが理想です。「Air ビジネスツールズ」のような連携サービスをうまく活用し、オープン初日からスムーズでスマートな店舗運営を目指しましょう。

GOAL:飲食店オープン

長い準備期間を経て、いよいよオープンの日。しかし、これはゴールではなくスタートです。これまで築き上げた土台の上に、お客さま一人ひとりとの出会いを大切にしながら、長く愛されるお店を育てていってください。最高の笑顔で、お客さまを迎えましょう。なお、飲食店の経営については下記の記事を参考にしてみてください。

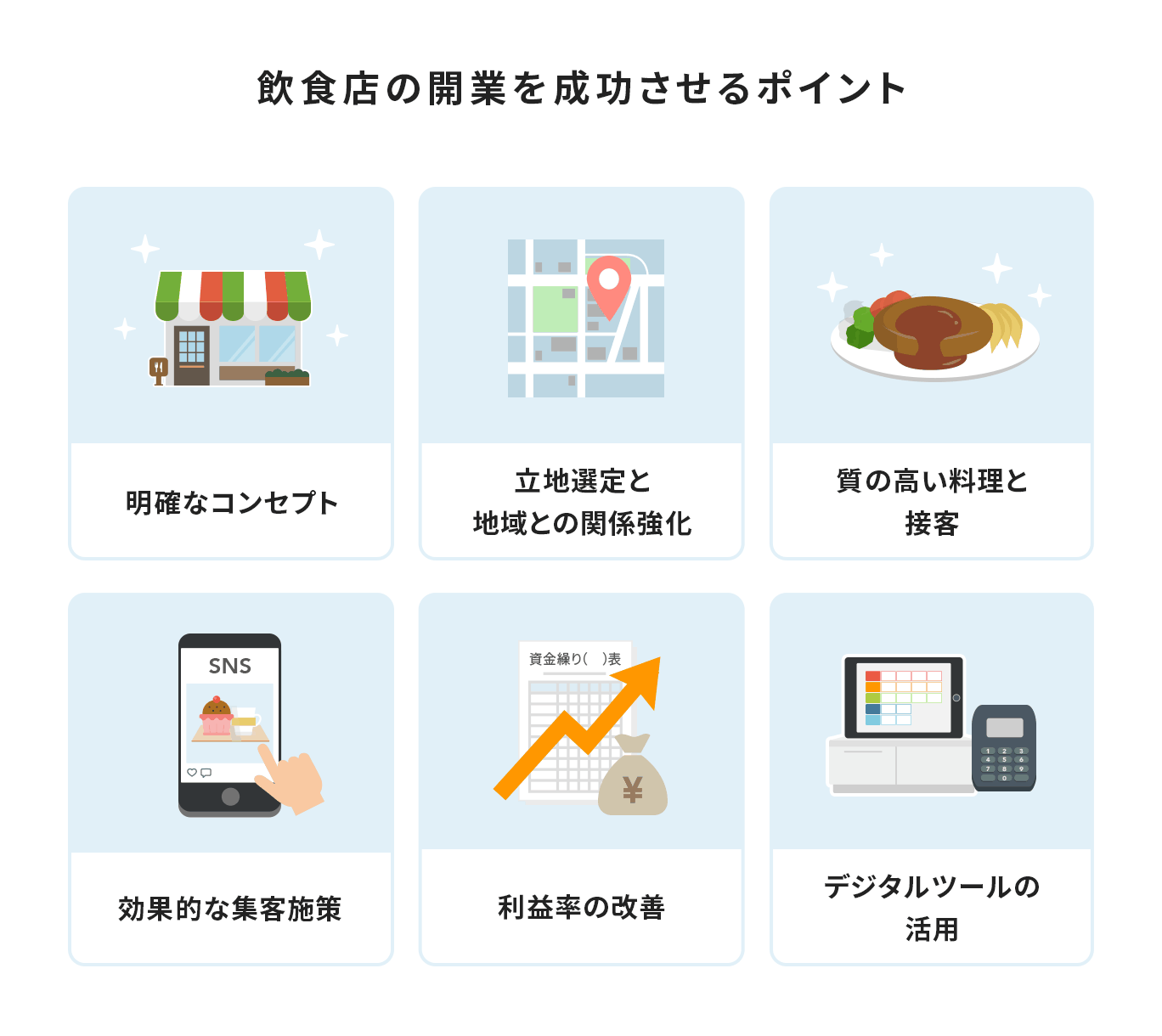

飲食店の開業・経営を成功させるポイント

最後に、開業したお店を長く繁盛させていくために特に重要な6つのポイントを解説します。

明確なコンセプト

「誰に、何を、どんな風に届けたいか」というコンセプトは、お店の魂です。日々の運営で迷った時、立ち返るべき原点となります。メニュー開発、内装、接客方針など、すべての判断をコンセプトに基づいて行うことで、お店の魅力に一貫性が生まれます。このブレない姿勢が、お客さまに安心感を与え、熱心なファンを育てるのです。

立地選定と地域との関係強化

売上の大半は立地で決まるといわれるほど、出店場所は重要です。そして、一度決めたら簡単には変えられません。コンセプトに合ったターゲット顧客が集まる場所か、周辺の競合環境はどうか、開業後も常にアンテナを張っておく必要があります。また、地域のイベントに参加するなどして街との関係性を深め、地域に愛される店を目指すのも大切です。

質の高い料理と接客

お客さまは美味しい料理だけでなく、「ここで過ごす心地よい時間」も求めています。スタッフの笑顔、細やかな気配り、気持ちのよい挨拶。こうした質の高い接客が、料理の価値をさらに高め、忘れられない体験を生み出します。お店のファンは、料理のファンであると同時に、スタッフのファンでもあるのです。常に「おもてなし」の心を忘れないでください。

効果的な集客施策

オープン景気は必ず落ち着きます。何もしなければ、お客さまの足は自然と遠のいてしまうのが現実です。SNSでの継続的な情報発信、常連客向けの限定サービス、季節ごとのイベント企画など、新規顧客とリピーターの両方に向けた集客施策を計画的に実行し続けることが、安定した経営の生命線となります。

利益率の改善

売上があっても、利益が残らなければお店は続きません。特に飲食店の経営では、売上に対する食材費(Food)と人件費(Labor)の合計である「FLコスト」の管理が鍵となります。このFL比率を常に60%以下に抑えることを目標とし、日々の仕入れや人員配置、メニューの価格構成を定期的に見直す地道な努力が不可欠です。

デジタルツールの活用

飲食店経営には予約や会計、スタッフ管理など、店舗運営を支える多くの業務があります。こうした業務における課題は「Air ビジネスツールズ」などのデジタルツールを使って効率化が可能です。実際にどのようなツールがあるのかご紹介します。

POSレジ(Airレジ)

POSレジは、注文や会計、在庫管理などの業務を効率化できる強力なツールです。特に人手が限られる小規模な飲食店では、業務負担の軽減に役立ちます。

0円で使えるPOSレジアプリ『Airレジ』について詳しく見る

キャッシュレス決済(Airペイ)

多様な決済手段に一台の専用カードリーダーで対応でき、会計業務をスマートにします。

予約管理(レストランボード)

ネット予約と電話予約を一元管理し、予約対応の負担とダブルブッキングのリスクを減らします。

飲食店の予約管理システム『レストランボード』について詳しく見る

シフト管理(Airシフト)

スタッフとのやり取りから作成まで、煩雑なシフト管理業務を劇的に効率化します。

これらのツールを導入することで、オーナーは雑務から解放され、料理のクオリティ向上やお客さまとのコミュニケーションといった、お店の価値を本質的に高める業務に時間を使えるようになります。まずは無料アカウントの開設や資料請求から、新しいお店の形を検討してみてはいかがでしょうか。

[コラム]あなたは料理経験あり?なし?

独立開業を目指すにあたり、料理経験の有無で、つまずきやすいポイントや注意すべき点が異なります。自分のタイプを理解し、弱点を補う意識を持つことが成功の鍵です。

料理経験がある方は、商品力に絶対的な自信を持っていることが多く、それが強みです。しかし、「美味しいものさえつくればお客さまは来てくれる」という職人気質の考えに陥り、マーケティングや資金管理といった経営者としての視点が疎かになる危険性があります。どんぶり勘定で経営し、気づけば資金繰りが悪化していた、という事態を避けるため、開業前から経営の数字を学ぶ意識が不可欠です。

一方で、料理経験がない(または浅い)方は、経営や集客には強い関心を持つ傾向があります。しかし、お店の核である「料理」の品質が、特定のシェフの腕に依存してしまう「属人化」のリスクを抱えがちです。そのシェフが辞めてしまうと、お店の味が維持できなくなる可能性があります。誰が作っても味がブレない調理マニュアルの作成や、オペレーションの標準化を徹底することが、事業継続の生命線となります。

【実例で学ぶ】デジタルツールを活用して成功した飲食店事例

ここでは、『Airレジ』などのITツールを活用して売上アップに成功した店舗をご紹介します。

【事例1】Liten COFFEE

「Air ビジネスツールズで店舗の数字を可視化。時代の変化にうまく対応しながら開業一年で急成長できました」

『Airメイト』は『Airレジ』や『Airシフト』と連携すると、売上や人件費などのデータを自動で取り込んで可視化してくれます。その後、原価などのコストも管理するために『Airカード』を導入しました。『Airカード』で購入した食材や消耗品の情報が『Airメイト』に連携されることで、これまで煩雑になっていたコスト管理もスムーズです。

今では、売上、人件費、原価などの情報が『Airメイト』に集約され、毎日2時間ほどかかっていたデータの入力作業も削減できています。『Airレジ』『Airシフト』『Airカード』と『Airメイト』の連携により、文字通り、店舗の数字がリアルタイムで可視化できるようになりました。そのおかげで、原価高などの時代の変化にもスムーズに対応した経営ができています。

【事例2】居酒屋サカバイッチ

「注文から調理、会計まですべてがスムーズになるオペレーションを構築。客単価・回転率があがって売上は1.5倍に」

「Airレジ」と「Airペイ」、「Airレジ オーダー」のハンディの連携後、注文から提供、会計までのオペレーションがスムーズになり、売上が1.5倍に伸びました。要因としては、どのテーブルの注文でも自動でキッチンに連携されることで、スタッフのミス防止やお客様への提供スピードアップにつながり、時間当たりの客単価が向上したためです。

また、テーブルの注文内容もレジに自動に反映されることで、会計時に新たに打ち込む必要はなく回転数も向上しています。そして、効果は売上だけにとどまらず、人件費の削減にもつながりました。効率的なオペレーションを組めるようになったことで、これまで4人で回していたシフトを3人で回せるようになったのです。人手不足の時代、少ない人員で効果的に営業ができるメリットは大きいです。スタッフの業務負担が減り、お客様とゆとりを持ってコミュニケーションが取れるようになって満足度も向上しています。

飲食店の起業・開業のよくある質問

最後に飲食店の開業に関してよくある質問にお答えします。

Q.飲食店の営業形態の種類は?(店舗、キッチンカー、自宅なども)

A.飲食店には、路面店やビルインの「店舗型」のほか、デリバリー専用の「ゴーストレストラン」、他店の空きスペースを借りて営業する「間借り」、移動販売の「キッチンカー」、自宅を改装して開く「自宅開業」などがあります。初期費用や営業許可の条件がそれぞれ異なるため、自分の予算やライフスタイルに合った形を選ぶことが重要です。

Q.飲食店は未経験や1人でも開業できる?

A.はい、未経験でも1人でも飲食店の開業は可能です。調理スキルがあれば理想的ですが、それ以上に大切なのは計画的な準備と業務の仕組み化です。1人開業では、仕入れ・仕込み・接客・経理・集客を効率的にこなす必要があり、POSレジや予約管理、キャッシュレス決済などのITツールを活用することで、負担を大きく軽減できます。飲食店のオペレーション効率化については下記の記事を参考にしてみてください。

Q.開業資金を抑えるには?

A.開業費用を抑えたい場合は、まず居抜き物件の活用がおすすめです。前の店舗の設備や内装を引き継げるため、大幅なコスト削減が可能です。さらに、中古の厨房機器や家具を活用すれば初期投資を圧縮できます。また、日本政策金融公庫や自治体の制度融資、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金などを活用すれば、資金調達の選択肢も広がります。POSレジやキャッシュレス決済には、『Airレジ』や『Airペイ』といったクラウド型サービスを使えば、安価にスタートできます。

0円で使えるPOSレジアプリ『Airレジ』について詳しく見る

まとめ

- 開業準備は「明確なコンセプト」と「現実的な事業計画」づくりからスタートを

- 「余裕を持った資金計画」が開業後の生命線となる

- やるべきことを把握し、「計画的かつ前倒し」で行動するのがカギ

- 飲食店の開業は1人でも未経験でも、必要な知識と段取りを押さえることで実現可能

「誰に、何を届けたいか」というブレない軸が、あなたのお店を唯一無二の存在にします。その想いを具体的な数値計画に落とし込むことが、成功への第一歩です。また、開業資金だけでなく、赤字期間を乗り切るための運転資金や、不測の事態に備える予備資金まで含めた計画がお店を守る砦となります。物件探しから許認可の取得、集客まで、開業には多くのタスクが伴いますが、全体の流れを常に意識し、一つひとつの準備を早め早めに進めることで、スムーズに開業することができるでしょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

キャッシュレス対応で、お店の売上アップを目指しませんか?

- 現金払いだけでいいのか不安…

- カード使える?と聞かれる…

導入・運用費0円のお店の決済サービス『Airペイ』の資料を無料でダウンロードできます。

※画像はイメージです

※画像はイメージです

下記フォームに必要事項をご入力いただき、ダウンロードページへお進みください。※店舗名未定の場合は「未定」とご入力ください。

この記事を書いた人

久田 健(ひさだ けん)経営コンサルタント

事業再生、起業、M&Aなど経営に携わるコンサルタント経験多数。専門はオンラインストア(EC)・小売店・飲食店・ホテルなどのデジタルトランスフォーメーション、Webメディア立ち上げ・運営、デジタルマーケティング、新規ビジネスの立ち上げ、サプライチェーンマネジメント、店舗運営支援など。「小売業の川上から川下までトータルサポート」がモットー。