【カフェのはじめ方】起業・開業手順、資金、必要な資格や届出、準備を解説

これからカフェを始めようと考えている人のなかには「飲食業の経験がなくてもできる?」「開業資金はいくら必要?」「カフェ開業にはどのような手続きが必要?」など、さまざまな不安や疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。「カフェをやりたい」その気持ちがあれば、未経験でもチャレンジできるのがカフェの魅力です。この記事では、これからカフェの起業・開業を予定している方に向けて必要な準備や手続きを詳しく解説します。

この記事の目次

未経験でもカフェは起業・開業できる?

先ほどお伝えしたとおり、飲食業で働いた経験がなくてもカフェの起業・開業は可能です。カフェを始めるうえで大切なのは「カフェをやりたい」という強い情熱と、不足している知識やスキルを積極的に学ぶ姿勢。書籍・Webやセミナーなどで経営を学び、実際にカフェでアルバイトをして現場を知るなど、実践的な準備を進めましょう。必要に応じて専門家のアドバイスを求めることも、成功への大きな手助けになります。まずは自分がどういうカフェを開業・運営していきたいか具体的なイメージを持つことから始めましょう。

カフェの起業・開業方法

カフェを起業・開業するには大きく分けて「個人での独立開業」と「フランチャイズ加盟」の2つの方法があります。それぞれの特徴をみていきましょう。

自由度が魅力の「個人での独立開業」

ゼロから自分の理想のカフェを作りたいという方には、個人での独立開業がおすすめです。コンセプトから内装、メニュー、価格設定まで、思い通りに決められる自由度の高さが最大の魅力です。こだわりを追求し、他店にはない独自性を表現できるため、熱心なファンを獲得しやすいという特徴もあります。なお、資金調達から運営まですべてを自分が担うため、幅広い知識と準備が必要になります。

ブランド力や安心のサポートが魅力の「フランチャイズ加盟」

すでに確立されたブランド力を活かすことができるのが、チェーン店のフランチャイズへの加盟です。知名度のあるブランドで集客しやすく、本部から経営ノウハウなどの研修や、仕入れルートの提供などの手厚いサポートを受けられます。未経験でも比較的安心して開業できる点が魅力です。一方、加盟金やロイヤリティが発生し、経営の自由度が制限される点は注意が必要です。ロイヤリティの負担で利益がなかなか出なかったり、自分の意図とは異なる本部の方針に従ったりすることもあります。

店舗だけじゃない!カフェの多様な営業形態と選び方

カフェは一般的な店舗(テナント)だけでなく、自宅型、キッチンカー型などさまざまな営業形態があります。それぞれの特徴・魅力や注意点をみていきましょう。

| 種類 | 形態の特徴 | メリット |

|---|---|---|

| 店舗(テナント)型 | 路面店やビル内に店舗を設ける、最も一般的な形態 |

|

| 自宅型 | 自宅の一部や敷地内の空きスペースを改装し、店舗として活用 |

|

| キッチンカー型 | 移動販売車を利用し、公園やオフィス街などで営業 |

|

| チャレンジショップ型(不定期営業) | 既存の店舗の一部やシェアキッチンなどを間借りし、短期間・不定期で営業 |

|

店舗(テナント)型

最も一般的な形態で、安定した集客が見込めます。内装やレイアウトの自由度が高く、カフェの世界観を表現しやすいという魅力があります。ただし、物件取得費や家賃が高額になりがちで、初期投資が大きくなることがあります。固定費が高くなり、資金の流れの管理が必要です。損益分岐点(売上と毎年の固定費を含めた費用が等しくなる売上高)の把握も大事です。

自宅型(敷地内の蔵や古屋の改装、週末店舗なども)

自宅の一部や敷地内の空きスペースを改装し、カフェとして営業する形態です。家賃がかからないため初期費用やランニングコストを抑えることができ、生活との両立がしやすいです。週末だけお店を開ける週末カフェも人気です。

キッチンカー型

移動販売車を利用し、さまざまな場所で営業する形態です。店舗よりも初期費用が抑えられて、公園やオフィス街など、場所にとらわれずに多様なお客さまにアプローチできるフットワークの軽さが魅力です。マルシェなどのイベントで出店している店舗もこの形態です。

チャレンジショップ型(不定期営業)

既存の店舗の一部やシェアキッチンなどを間借りし、短期間や不定期で営業する形態です。初期投資を最小限に抑え、開業にともなうリスクを減らせるので、「お試し」でカフェ運営を経験したい方におすすめです。安定した収益確保には工夫が必要ですが、さまざまなアイデアを試すことができます。手始めにワークショップが開催されているシェアスペースで出店するオーナーもいます。

デリバリーやテイクアウト専門、体験型、EC専門など新たな形態も

近年、多様なカフェの形が増えています。店舗を持たずオンライン注文と配達・持ち帰りに特化したデリバリーやテイクアウト専門店、コーヒー教室など「体験」を提供する体験型カフェ、自家焙煎豆などをオンラインで販売するEC専門店などさまざまな形態があります。これらは運営コストを抑えつつ、お客さまの利便性向上や新しい価値提供につながる形態として、時代や流行に合わせて選択肢が広がっています。

楽しい切り口がいろいろ!カフェのコンセプト例

ブックカフェ、古民家カフェなどのコンセプト特化型や、メニュー特化型の専門店など、ひと言でカフェといっても多種多様な形態があります。カフェのコンセプト例を大きく3つに分けてご紹介します。

コンセプト特化型

お客さまに強い印象を与えるには、特定のテーマに特化したコンセプトカフェが効果的です。本に囲まれた空間で読書を楽しむ「ブックカフェ」、可愛い動物たちと触れ合える「動物カフェ」、昔懐かしい雰囲気の「古民家カフェ」、アート作品を鑑賞できる「ギャラリーカフェ」などのほか、仕事終わりにくつろげる「夜カフェ」など、ターゲットのライフスタイルに合わせた時間帯特化型も人気です。カフェコンセプトに対する地域でのニーズや市場の大きさを把握することから始めましょう。例えば「猫カフェ」などは特定の熱心なお客さまを獲得できるかもしれません。

メニュー特化型

提供するメニューの質や特徴を前面に出すのも、カフェの強力なコンセプトになります。例えば、厳選された豆と抽出方法にこだわるスペシャルティコーヒー専門のカフェは、コーヒー愛好家を惹きつけます。見た目も美しいラテアートでSNS映えを狙ったり、抹茶やほうじ茶、和スイーツを充実させた和テイストのカフェで独自性を出すという選択肢もあります。また、熟練の技術を持つ「スゴ技バリスタがいる店」としてアピールし、バリスタ自身のファンを作ることも可能です。

ターゲット特化型

特定のターゲットに焦点を絞り、その人たちのニーズに合わせたサービスや空間を提供するのも効果的なコンセプトです。例えば、Wi-Fiや電源を完備したビジネスパーソン向けのカフェは、仕事の合間やリモートワークに最適です。パソコン作業お断りのカフェもあるなか、差別化することができます。キッズスペースや授乳室を設け、子ども向けメニューを充実させたファミリー向けのカフェは、子育て中のお客さまに喜ばれます。地域の子どもたちが気軽に利用できるコンセプトカフェもアイデアのひとつ。ターゲットを明確にすることで、内装からメニュー、サービスまで一貫した魅力を作り出せます。

カフェの開業資金はいくら必要?

カフェを開業するために大きな壁となる「お金」の問題。ここでは開業資金がどれくらい必要なのか解説していきます。

開業資金の目安は「500万円~1,000万円程度」

カフェの開業資金は、一般的に500万円~1,000万円程度が目安といわれています。もちろんカフェを開業する場所や、規模・スタイルによって必要な資金は異なりますが、日本政策金融公庫総合研究所が調査した「2025年度新規開業実態調査」でも、開業資金の平均値は975万円、中央値は600万円となっています。また新規開業者の資金分布を見ても「500万円以上1,000万円未満」が29.7%で最多でした。

開業資金は年々少額化。デジタル化なども影響

2005年時点での開業資金の平均値は1,536万円、中央値は705万円でしたが2025年度は平均値975万円、中央値600万円です。20年前と比較すると、開業資金額は年々少額化しています。

背景としては、インターネットの普及やデジタルツールの発達、自宅開業など店舗を持たなくてもできる事業が増えたこと、サブスクリプションなど設備を購入しなくても定額で利用できるサービスが増えたため初期費用が抑えられていることや、省スペースで事業を始めることで開業資金を抑えている傾向もみられます。

一方で、賃料や店舗工事費の上昇、厨房器具などの値上げもあるため、想定よりも開業資金が必要となるケースも増えています。

カフェ開業時に必要な費用

ここからは具体的にどのようなものにお金がかかるのか内訳をみていきましょう。開業資金は大きく「開業準備資金」「運転資金」「予備資金」の3つに分けられます。資金配分の目安としては開業準備資金に70~80%、運転・予備資金に20~30%程度をあてるのが一般的です。

なお、日本政策金融公庫総合研究所の『2025年版新規開業白書』によると、開業にかかった費用の内訳は開業準備資金に678.4万円、運転資金306.2万円、合計984.5万円となっています。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 物件取得費(土地購入代金、建物購入代金、土地・建物を借りる費用) | 206.9万円 |

| 内外装工事費用 | 193.0万円 |

| 設備・車両・じゅう器・備品などの購入費 | 243.0万円 |

| 営業保証金、フランチャイズ加盟金 | 35.5万円 |

| 仕入れ代金、人件費など当面の運転資金 | 306.2万円 |

| 合計 | 984.5万円 |

出典:日本政策金融公庫総合研究所『2025年版新規開業白書』をもとに編集部で集計。端数処理の関係上、各項目の合算値が合計金額と異なる場合があります。

1.開業準備資金

店舗をオープンし、通常営業ができるようになるまでにかかる費用で、開業資金の大部分がこれに該当します。おもな内訳は下記です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 物件取得費 | 賃貸契約時の保証金、敷金・礼金、仲介手数料など |

| 店舗工事費 | 内装・外装工事、看板作成など |

| 設備・備品費 | 厨房機器、家具、食器、制服、レジなど |

| 広告・採用費 | Webサイト制作、求人広告費など |

| その他手続きに必要な費用 | 法人登記費用、資格取得費など |

「物件取得費」は立地や広さで、「店舗工事費」もどこまでこだわりを反映させるかによって、金額の幅が大きく変わります。「設備・備品」については、全て購入するのではなく、リースや分割払い、サブスクリプションを活用することで、金額を抑えることも検討してもよいでしょう。

ほかにも「Webサイト制作などの広告宣伝費」といった集客に必要な費用や、「有料求人広告の費用」といった採用にかかる費用も発生します。

事業を個人事業主ではなく法人で始める方は、「法人登記費用」として20万円程度かかることも頭に入れておきましょう。

2.運転資金

運転資金とは、日々の営業活動を行うために必要な資金のことです。事業を続ける限りずっと必要になります。本来、運転資金は、日々の事業によって稼ぎ出した収入によってまかなうのが一般的です。

しかし、事業が軌道に乗るまでは収入よりも出費のほうが多いので、当面の運転資金を開業資金に含めておかないと、お店をオープンしたとたんに資金が底を尽きることになりかねません。

一般的には毎月の固定費(家賃、人件費、光熱費など)の半年分、少なくとも3カ月分程度は確保しておくべきとされます。

3.予備資金

開業当初は計画通りに進まないことも多いです。実際に事業を始めると、予算超過や突発的なトラブル(設備の故障、追加工事など)が発生します。開業資金を「お店を作る費用」だけで使い切らず、不測の事態に備えてある程度の余剰資金を確保しておくようにしましょう。

カフェの開業に必要な資格や届出は?

次に、カフェを起業・開業するにあたり、必要な資格や自治体などへの届出について詳しくみていきましょう。

食品衛生責任者

飲食店を営業する店舗には、必ず1人以上の食品衛生責任者を置くことが義務付けられています。この資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催する講習会を受講することで取得できます。講習は予約制で定員がある場合も多いため、早めにスケジュールを確認し、受講を済ませておきましょう。なお、調理師や栄養士、製菓衛生師などの資格を持っている場合は、講習会なしで食品衛生責任者になることが可能です。

飲食店営業許可

カフェとして飲食物を提供する場合は、店舗を管轄する保健所から飲食店営業許可を取得する必要があります。許可を得るにあたり、店舗の設備が食品衛生法で定められた基準(手洗い場、シンクの数、冷蔵庫の温度計など)を満たしているかどうか、保健所の担当者が現地調査を行います。図面作成や設備の配置など、事前に確認すべき項目が多いので、余裕をもって準備し、不明な点は保健所に相談しましょう。なお、店舗工事が始まる前に保健所の基準をしっかり理解し、設計に反映させることが重要です。

防火管理者

店舗の収容人数(お客さまと従業員を合わせた人数)が30人以上になる場合は、防火管理者の選任が義務付けられています。この資格は、地域の消防署が実施する講習会を受講することで取得できます。防火管理者は、店舗の消防設備(消火器、火災報知器など)の点検や避難経路の確保、従業員への消防訓練の実施など、火災予防に関する重要な責任を負います。

個人事業の開業手続き

個人事業主としてカフェを開業する場合、事業を開始した日から1カ月以内に管轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。確定申告で青色申告特別控除などの節税メリットを受けたい場合は、合わせて「青色申告承認申請書」を税務署へ提出しましょう。

労災保険・雇用保険への加入

従業員を雇用する場合は、労働基準監督署やハローワークで労災保険と雇用保険の加入手続きが必要です。

カフェの形態によって必要な届出

そのほか、カフェの運営形態によって必要な届出もあります。例えば、店内で瓶ビールやワインなどの酒類を販売し、お客さまが持ち帰ることを想定する場合(小売販売)、税務署で「酒類販売業免許」の取得が必要です。また深夜0時以降も酒類を提供する場合は、管轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。また、店内でパンやケーキなどの菓子類を製造し販売する場合、「菓子製造業許可」が必要になる場合もあります。

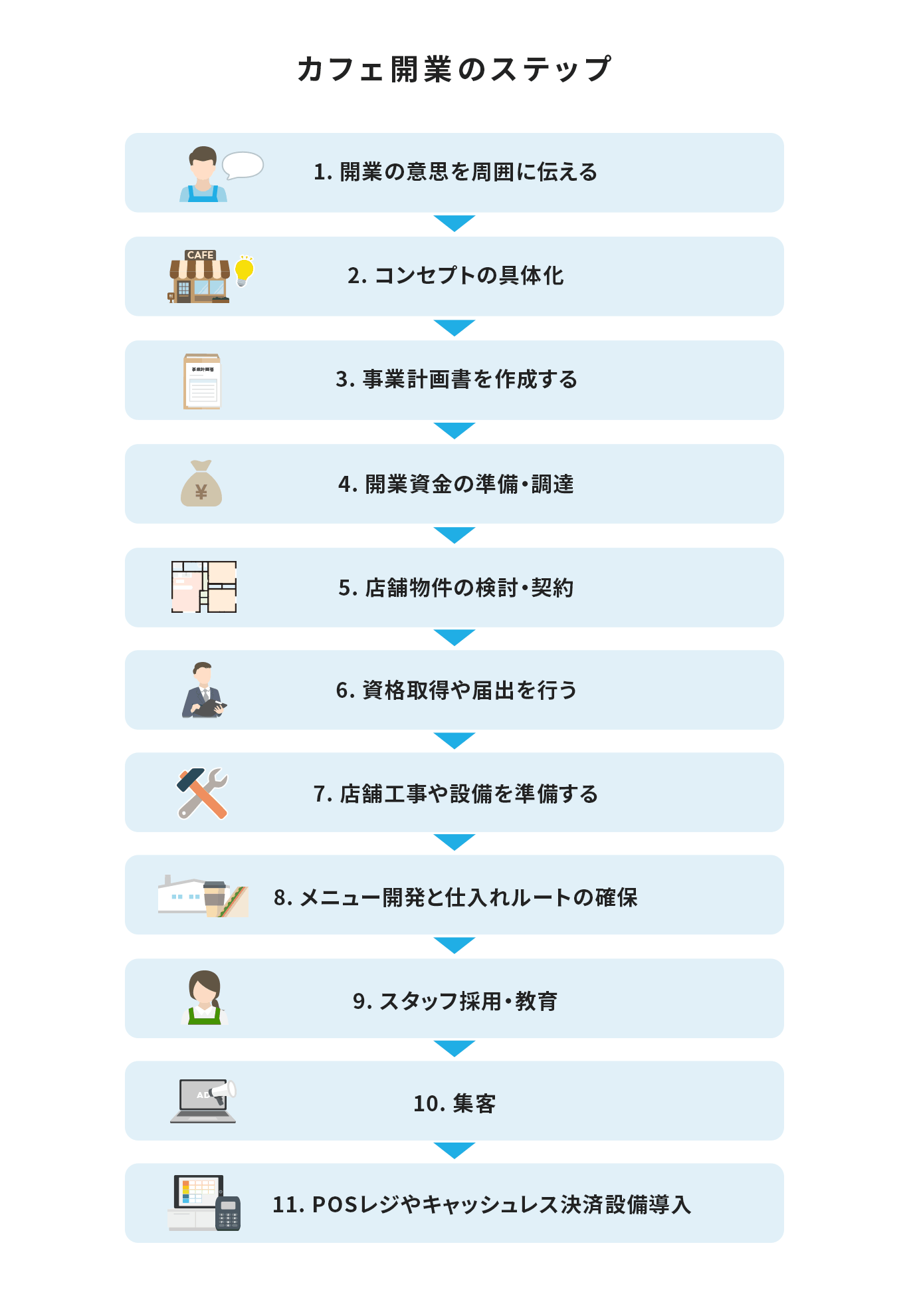

カフェを開くまでの全11ステップとスケジュール

実際にカフェを開くまでの11のステップを解説します。自分が開業する場合、どのような段取りが必要なのか、具体的にイメージしながら一つひとつのステップを確認しましょう。

STEP1:開業の意思を周囲に伝える

カフェ開業という大きな夢を現実にする第一歩は、その意思を周りの大切な人たちと共有することから始まります。特に、家族の理解と協力は、開業準備を進めるうえで精神的にも実務的にも大きな支えになります。まずは情熱と計画を伝え、協力してもらう体制を作りましょう。

もし現在会社勤めをしている場合は、退職時期なども考慮し、職場にも早めに意思を伝える準備を始めてください。円満退職は、次のステップへスムーズに進むためにも大切です。

そして、この段階から具体的な情報収集も開始しましょう。漠然とでもいいので、どんなカフェが人気なのか、どんなコンセプトがあるのか、開業に関するセミナーや書籍、サービスはどんなものがあるのか、積極的にアンテナを張ってみてください。

また、この時期に「自分にとって幸せな暮らし」とはどんなものかも考えてみてください。事業主のなかには自分の思いがおざなりになって不本意に忙しくなることもあるので注意が必要です。

STEP2:コンセプトの具体化【~1年前】

次にカフェのコンセプトを考えましょう。下記の5項目を埋めていくと、あなたが開業したいカフェの輪郭が見えてきます。事業計画書を作るときの土台にもなりますので、一つずつ質問に答えてみてください。

ターゲット層:どんなお客さまに、どんな時に来てほしいですか?

(例:仕事の合間にリフレッシュしたいビジネスパーソン、休日にのんびり過ごしたいファミリー、夜に静かに読書したい学生、地元の高齢者など)

ターゲット層によってお店の営業時間、内装など運営の仕方も変わってきます。

提供する価値:お客さまにどんな体験や感情を提供したいですか?

(例:最高品質のコーヒー、心安らぐ居心地のいい空間、非日常的な体験、健康的な食事、地域コミュニティの場など)

提供する価値とコストのバランスが大事になります。事業は、やらないことを決めてコストを節約し、価値を付けたいものを際立たせるようにしましょう。例えば「おいしい珈琲を売りにして、食事のメニューは絞ろう」など。

カフェの雰囲気・デザイン:内装、外装、BGM、照明、食器、スタッフのユニフォームなど、どんな空間にしたいですか?

具体的なイメージ(写真やスケッチなど)を集めるのも方法のひとつ。お客さまがもう一度来たいと思える雰囲気にしましょう。

メインメニューと価格帯:あなたのカフェの「顔」となる主力メニューは何ですか?それらをどのような価格帯で提供しますか?

ドリンク、フード、デザートのバランスも重要です。また価格帯を決めることは来店するお客さまを選ぶことにもなります。安い価格を売りの店にすると、高級感を求めるお客さまは遠ざかるかもしれません。

競合との差別化ポイント:周辺の競合カフェと比べて、あなたのカフェが持つ独自の強みや魅力は何でしょうか?なぜお客さまはほかのお店ではなく、あなたのカフェを選ぶのでしょうか?

スモールビジネスでは店主の人柄をまず売り込む場合も多いです。

これらの問いに具体的に答えていくことで、個性や魅力が明確になり、お客さまに選ばれるカフェへと成長するためのベースが築かれます。

STEP3:事業計画書を作成する【1年前~6カ月前】

カフェのコンセプトが固まったら、次にそのアイデアを具体的な数字と計画に落とし込んだ事業計画書を作成します。これは、単に金融機関から融資を受けるためだけの書類ではなく、事業を客観的に見つめ直し成功へのストーリーを明確にするための、重要な羅針盤となります。

事業計画書には、下記のような項目を盛り込みます。

事業概要

どのようなカフェを開業するのか、コンセプト、ターゲット顧客、提供する商品・サービスなどを簡潔にまとめます。

| 項目 | 内容(例) |

|---|---|

| どんなカフェを開業するのか |

駅から徒歩5分の商店街に、夫婦で営む20席ほどの小さなカフェを開業します。朝は通勤前の一杯、昼はランチ利用、午後はゆったりと過ごせる空間を提供し、地域に根ざした日常使いの店を目指します。

|

| コンセプト |

「毎日立ち寄りたくなる、やさしい時間と味わいを」

落ち着いた内装とBGMで、一人でもふらっと立ち寄れる居心地の良い空間づくりを大切にします。無理なく通える価格帯で、気取らないけど丁寧なサービスを提供します。

|

| ターゲット顧客 |

30~60代の地域住民を中心に、仕事前のビジネスパーソンや、買い物帰りの主婦層、休日のカップルや親子連れなど、幅広い層のリピーターを想定しています。

|

| 提供する商品・サービス |

|

経営者のプロフィール

自身の経歴や、カフェ経営にかける情熱、強みなどをアピールします。経営者の経歴・経験は店の差別化の要因にもなります。しっかりキャリアの棚卸をしましょう。

商品・サービス計画

具体的なメニュー内容、価格設定、仕入れ先、調理方法などを詳しくまとめます。売上を上げるための商品を具体的な数値で可視化します。

店舗計画

物件の選定理由、内装・外装のイメージ、設備計画などを具体的に記載します。事業計画から設備計画も決まります。「この商品を売るにはこれくらいの設備投資をしよう。資金はどれくらいかな」と順に考えていきます。

マーケティング戦略

どのように集客し、顧客を維持していくのか(SNS活用、チラシ、イベント開催など)を具体的に示します。カフェは画像で店のストーリーをお客さまにアピールしやすいのでInstagramがよく活用されています。地域のコミュニティで信頼関係をつくる方もいます。

資金計画

開業に必要な資金の総額、その内訳(物件取得費、内外装工事費、設備費、運転資金など)、そして自己資金と借入金の割合、資金調達方法を明確にします。資金計画を立てるには事業計画と自己資金をどれくらい持っているかは重要な情報になります。

収支計画

開業後の売上予測、原価、経費(人件費、家賃、光熱費など)、利益を月ごと、年ごとに試算します。損益分岐点も計算しておきましょう。

組織体制

従業員を雇用する場合の人数、役割分担、採用計画などを記載します。事業開始当初は固定費の負担が重くなるので従業員を雇わないケースもあります。運営にあたり家族の協力を得ているオーナーさんもいます。

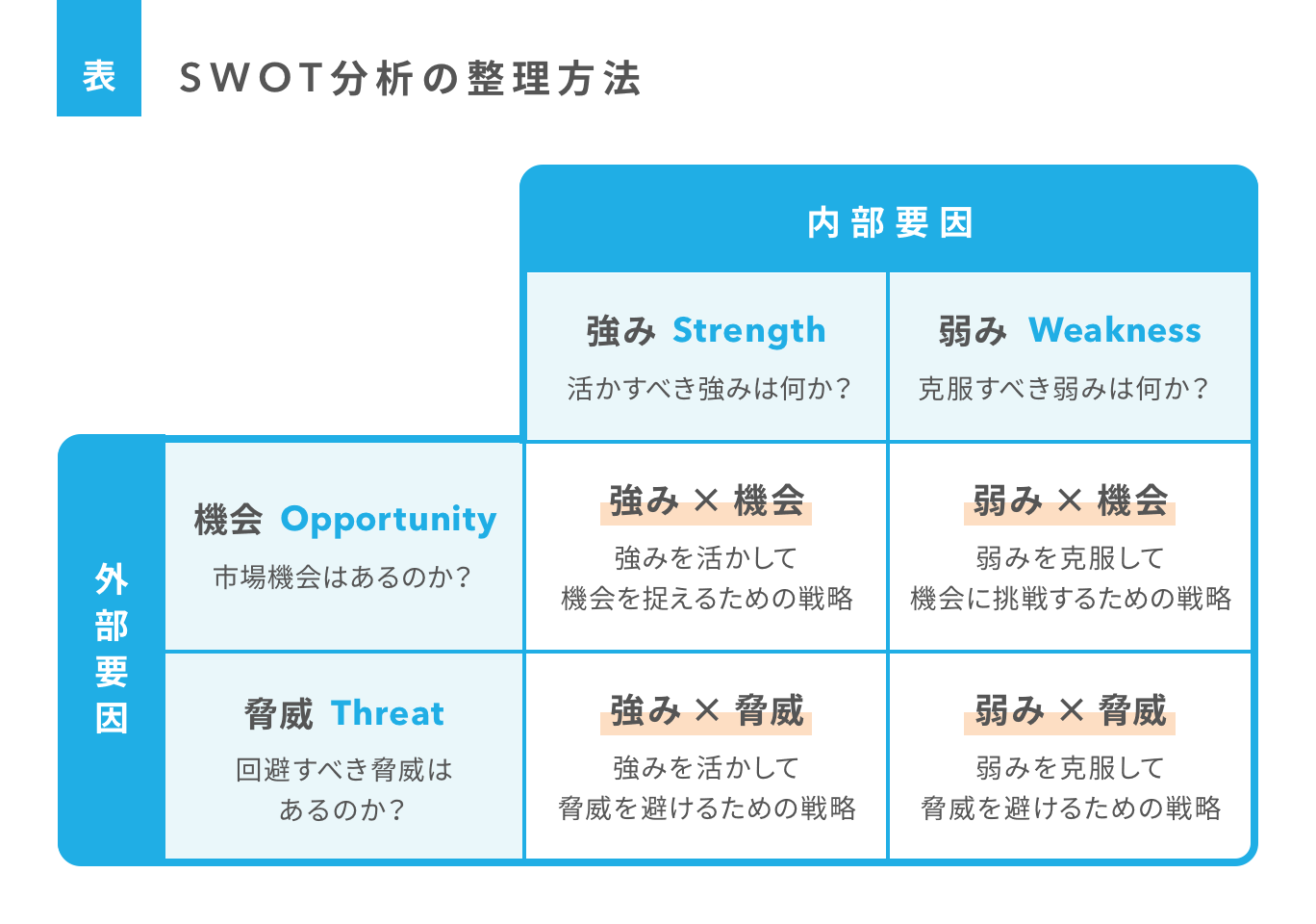

SWOT分析をしよう

事業計画を検討する際にはあなたのカフェの強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を分析し、事業の方向性を明確にします。特にお店の強みを活かして特色をだしましょう。

事業計画書を作成する過程で、漠然としていたアイデアが具体的な数字や計画として見えてくるので、実現可能性を冷静に判断できるようになります。必要であれば、中小企業診断士などの専門家のアドバイスを受けながら作成を進めることをおすすめします。

STEP4:開業資金の準備・調達【9カ月~4カ月前】

カフェ開業には、規模や形態によって異なりますが、ある程度のまとまった資金が必要です。このステップでは、必要な資金の総額を算出し、どのように調達していくかを具体的に計画します。開業の約9カ月前から4カ月前を目安に、準備を進めましょう。

必要な資金額を算出する

事業計画書で作成した収支計画にもとづき、下記の項目を参考に詳細に洗い出しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

|

物件取得費

|

賃貸物件を借りる場合にかかる、敷金、礼金、保証金、仲介手数料、前家賃など

|

|

内外装工事費

|

店舗のコンセプトを実現するための内装デザイン費や、実際の施工費用

|

|

設備費

|

コーヒーマシン、冷蔵庫、製氷機、オーブン、シンクなどの厨房機器、空調設備、照明器具、テーブル、椅子などの家具・什器、食器、調理器具、レジスターなど、店舗運営に必要なすベての備品にかかる費用

|

|

運転資金

|

家賃、人件費、食材や消耗品の仕入れ費用、光熱費、通信費、広告宣伝費など、開業後に売上が安定するまでの期間(通常3カ月~6カ月程度)に必要な費用。「予備費」として、総費用の10~20%程度を見込んでおくと安心

|

|

その他諸経費

|

各種許認可の申請費用、研修費用、保険料、販促物の制作費(メニュー表、ショップカードなど)など

|

物件取得費

賃貸物件を借りる場合、敷金、礼金、保証金、仲介手数料、前家賃などがかかります。これらはまとまった額になることが多いので、早めに確認が必要です。売上を上げるためにどんな物件に費用をかけるか、将来の資金の流れを予測しやすい固定費になるケースが多いでしょう。

内外装工事費

店舗のコンセプトを実現するための内装デザイン費や、実際の施工費用です。居抜き物件かスケルトン物件かによって大きく変動します。居抜きでも、水回りや電気配線などのインフラ整備が必要な場合もあります。もともとの居酒屋をハワイアンカフェにするなどコンセプトを変える場合、改装費用が多くかかる場合もあります。

設備費

コーヒーマシン、冷蔵庫、製氷機、オーブン、シンクなどの厨房機器、空調設備、照明器具、テーブル、椅子などの家具・什器、食器、調理器具、レジスターなど、店舗運営に必要なすベての備品にかかる費用です。新品か中古か、リースか購入かでも費用は変わります。新品の大きな設備投資をすると固定費の負担が増えます。

運転資金

開業後、売上が安定するまでの期間(通常3カ月~6カ月程度)に必要な費用です。家賃、人件費、食材や消耗品の仕入れ費用、光熱費、通信費、広告宣伝費などが含まれます。予期せぬ出費に備える「予備費」として、総費用の10~20%程度を見込んでおくと安心です。最初は売上の調子がよくなくても、少しずつ地域に浸透して売上が伸びる場合もありますので余裕をもった運転資金を確保しましょう。資金の余裕がないと店舗運営にも余裕がなくなります。

その他諸経費

各種許認可の申請費用、研修費用、保険料、販促物の制作費(メニュー表、ショップカードなど)なども考慮に入れましょう。

資金調達の方法

必要な資金額が明確になったら、その資金をどのように調達するかを検討します。調達方法は一つではなく、複数の方法を組み合わせることが一般的です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

|

自己資金

|

自己資金が多いほど、金融機関からの融資も受けやすくなる

|

|

政府系金融機関

|

創業期の企業や中小企業を支援するための政府系金融機関

|

|

金融機関からの融資

|

地域の銀行や信用金庫などからの融資

|

|

制度融資

|

地方自治体と金融機関、信用保証協会が連携して提供する融資制度

|

|

補助金・助成金

|

国や地方自治体が、特定の政策目標(地域活性化、創業支援、IT導入など)達成のために提供する資金

|

|

クラウドファンディング

|

インターネットを通じて、不特定多数の人々から少額ずつ資金を募る方法

|

自己資金

自己資金が多いほど、金融機関からの融資も受けやすくなります。まずは貯蓄など、準備できる自己資金を最大限に確保しましょう。

政府系金融機関

創業期の企業や中小企業を支援するための政府系金融機関です。特に「新規開業資金」や「女性、若者/シニア起業家支援資金」など、低金利で利用できる融資制度が充実しており、個人事業主でも比較的利用しやすいのが特徴です。

金融機関からの融資

地域の銀行や信用金庫などからの融資です。事業計画の具体性や自己資金の割合、経営者の実績などが厳しく審査されます。融資条件や金利は金融機関によって異なります。

制度融資

地方自治体と金融機関、信用保証協会が連携して提供する融資制度です。自治体が利子補給や信用保証料の一部を補助してくれる場合があり、有利な条件で融資を受けられる可能性があります。

補助金・助成金

国や地方自治体が、特定の政策目標(地域活性化、創業支援、IT導入など)達成のために提供する資金です。返済不要な点が最大の魅力ですが、それぞれに厳しい要件があり、申請には手間と時間がかかります。また、受給まで数カ月かかることも珍しくないため、当面の支払いには使えない点に注意して計画しましょう。アンテナをたてて粘り強く申請していく必要があります。

クラウドファンディング

インターネットを通じて、不特定多数の人々から少額ずつ資金を募る方法です。カフェのコンセプトやビジョンに共感した支援者から資金が集まります。資金調達だけでなく、開業前のプロモーションやファン獲得にもつながる可能性があり、新しい形の資金調達として注目されています。案件によっては多くの金額が集まりますが念入りな準備とフォローが必要です。

「金融機関等からの借り入れ」と「自己資金」が資金調達額の約9割を占める

「2025年度新規開業実態調査」によると、開業時の資金調達額は平均で1,219万円。資金の調達先としては、「金融機関等からの借り入れ」が平均827万円(平均調達額に占める割合は67.9%)、「自己資金」が平均279万円(同22.9%)であり、両者で全体の90.7%を占める結果となっています。

金融機関に早めに相談しておく

資金調達、特に融資の審査は時間がかかる場合があるため、事業計画書がある程度まとまったら、開業予定時期から逆算して、早めに政府系金融機関や取引のある金融機関に相談し、融資の可能性や条件について具体的に確認しておきましょう。専門家(税理士や中小企業診断士など)に同行してもらうことで、よりスムーズな交渉が期待できます。

STEP5:店舗物件の検討・契約【6カ月~3カ月前】

店舗物件の選定は、カフェの成功を大きく左右すると言っても過言ではありません。カフェのコンセプトに合った立地と物件を見つけることが、集客や運営効率に直結します。開業の約6カ月前から3カ月前を目安に、本格的に探し始め、契約までに完了させましょう。

エリアや立地の検討と選定(都心、地方都市、郊外、駅前など)

まず、カフェのターゲット顧客がどこにいるのか、彼らが普段どのような場所で時間を過ごしているのかを徹底的に分析し、最適な「エリア」を絞り込みます。そのエリアや立地にどれくらいの競合がいるのか分析してみるのもおすすめです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

|

都心部

|

人通りが多く、ビジネスパーソンや流行に敏感な若者が集まる。競合が多い一方で、集客力は高い傾向にある

|

|

地方都市の中心部

|

地域密着型で、地元住民の日常使いや待ち合わせに利用されることが多い

|

|

郊外

|

駐車場が確保しやすく、ファミリー層や車での来店客をターゲットにする場合に適している。家賃も都心部に比べて抑えられる可能性がある

|

|

駅前/駅ナカ

|

通勤・通学客の利用が見込め、テイクアウト需要も高い。視認性が高く、新規顧客獲得につながりやすい

|

|

住宅街

|

隠れ家的なカフェや、地域住民のリピーターを重視するコンセプトに適している

|

エリアが決まったら、その中の具体的な「立地」を検討します。人通り、視認性(お店が目立つか)、アクセスのしやすさ(駅から近いか、駐車場があるか)、競合店の状況、周辺環境(オフィス、学校、商業施設)などを実際に足を運んで確認することが重要です。どのようなお客さまをターゲットにするかで適した立地は大きく変化します。

物件の検討と選定(居抜き、スケルトンなど)

立地がある程度絞れたら、具体的な物件のタイプを選びます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、予算や開業までの期間、コンセプトに合わせて選択しましょう。物件を選ぶ際は、広さだけでなく、電気容量、ガス、給排水などのインフラ設備がカフェの運営に適しているか、排気設備は十分かなども専門業者に確認してもらうことが大切です。

居抜き物件

以前も飲食店やカフェとして使われていた物件で、厨房設備や内装の一部がそのまま残っている状態です。内装工事費や設備導入費を大幅に抑えられ、開業までの期間を短縮できるというメリットがあります。一方で残された設備がカフェのコンセプトに合わない場合や、老朽化している場合は、結局改修費用がかかることもあります。改修しても前の店舗のイメージが残る可能性もあるため注意が必要です。

スケルトン物件

壁や床、天井などが何もない、文字通り「骨組みだけ」の状態の物件です。内装デザインの自由度が非常に高く、カフェの世界観をゼロから完全に作り上げることができるというメリットがあります。一方で、内装工事費が高額になり、開業までの期間も長くなるというデメリットもあります。

申込み、審査、契約

いい物件が見つかったら、不動産会社を通じて物件の申込みを行います。その後、貸主による入居審査があります。審査に通れば、賃貸借契約を締結します。

契約に際しては、家賃、敷金・礼金、保証金、契約期間、更新条件、解約時の条件(原状回復義務など)といった重要事項を細部まで確認しましょう。わからない点があれば、不動産会社や必要に応じて弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

店舗探しに便利なサイトも活用しよう

効率的に物件を探すために、オンラインの店舗物件情報サイトを積極的に活用しましょう。空き物件検索サイトである「Tempodas」のような専門サイトは、希望条件で絞り込みやすく、とても便利です。ほかにも、テナント・店舗物件専門サイトや、一般的な不動産ポータルサイトの事業用物件情報もチェックしましょう。これらのサイトで気になる物件を見つけたら、必ず現地に足を運び、周辺環境や物件の状態を自分の目で確認することが重要です。

STEP6:資格取得や届出を行う【5カ月~2カ月前】

店舗物件の契約が見えてきたら、カフェの営業に必要な資格の取得と、行政機関への各種届出を進めましょう。これらの手続きは、オープン日を決めるうえで重要な要素であり、不備があると開業が遅れる原因にもなります。開業の約5カ月前から2カ月前を目安に、計画的に進めましょう。

必要な資格や届出は前述の「必要な資格や届出は?」で詳しく解説しています。

STEP7:店舗工事や設備を準備する【約4カ月前から1カ月前】

物件が決まり、必要な資格や届出の準備が整ったら、いよいよカフェの「箱」を作り上げる、店舗の内外装工事と設備の導入を進めます。開業の約4カ月前から1カ月前を目安に、このステップを進めましょう。この段階では、コンセプトを形にするための具体的な作業が多くなります。

内外装工事【デザインが固まったらすぐに】

カフェのコンセプトを具現化する上で、内外装工事は重要な要素のひとつです。お客さまが足を踏み入れた瞬間に感じる雰囲気や居心地のよさは、内装デザインによって大きく左右されます。お金を節約するためにオーナー本人が内外装工事を一部行う場合もあります。

デザイン設計

事業計画書で明確にしたコンセプトにもとづき、デザイナーと協力して具体的な内外装のデザインを決定します。色使い、素材感、照明の配置、家具の選定など、細部にまでこだわり、カフェの「顔」を作り上げます。

機能性と動線

見た目の美しさだけでなく、機能性も重視しましょう。お客さまがスムーズに移動できる客席の動線、スタッフが効率的に作業できる厨房内の動線は、日々の運営効率に直結します。オーダーから提供、片付けまでの流れをシミュレーションし、無駄のないレイアウトを心がけましょう。

施工業者の選定と依頼

デザインが固まったら、信頼できる施工業者に見積もりを依頼し、契約を結びます。飲食店の工事実績が豊富な業者を選ぶと、保健所の基準や厨房設備の設置など、専門的な知識が必要な部分もスムーズに進められます。工事の進捗は定期的に確認し、疑問点があればすぐに業者と共有しましょう。

厨房設備やインフラの準備【内外装工事と並行して】

カフェ運営の要となるのが、厨房設備とそれに必要なインフラの整備です。これらがなければ、メニューを効率的に提供することはできません。

厨房機器の選定と導入

コーヒーマシン、冷蔵庫、冷凍庫、製氷機、オーブン、電子レンジ、シンク、食器洗浄機など、提供するメニューに必要な厨房機器を選定します。新品を購入するか、初期費用を抑えるために中古品を検討するか、あるいはリースにするかなど、予算と相談して決めましょう。中長期的に計画してリースで間に合わせて固定費の初期投資を減らす場合もあります。

インフラ整備

厨房機器の設置には、十分な電気容量、適切なガス配管、そして清潔な給排水設備が不可欠です。物件の契約前に確認した情報をもとに、必要に応じて増設や改修工事を行います。特に水回りや排気設備は、保健所の営業許可にも関わる重要な部分なので、専門家と連携して確実に整備してください。

その他設備

空調設備(エアコン)、換気扇、温水器、給湯器なども忘れずに準備しましょう。快適な店内環境はお客さまの満足度を高め、スタッフの働きやすさにもつながります。

お客さまにとって快適な空間を作れないとコンセプトがよくてもお客さまが徐々に離れていってしまいます。これらの準備は多岐にわたり、専門的な知識も必要となるため、設計士や施工業者、厨房機器の専門業者と密に連携を取りながら、計画的に進めることが成功への鍵です。

STEP8:メニュー開発と仕入れルートの確保【営業開始までに】

カフェの「顔」となるメニューは、お客さまの来店動機に直結するとても大切な要素です。開業の約3カ月前から1カ月前を目安に、集中的に取り組みましょう。

主力商品とメニュー構成の検討

まずは、カフェの主力商品(看板メニュー)を明確にします。例えば、「こだわりのハンドドリップコーヒー」なのか、「SNS映えするオリジナルスイーツ」なのか、あるいは「地元食材を使ったランチプレート」なのか。主力商品を決めることで、メニュー全体の方向性が定まります。次に、メニュー全体の構成を考えます。ドリンク、フード(軽食や食事)、デザートのバランスをどう取るか、ターゲット顧客のニーズに合わせて考案しましょう。

ドリンク

コーヒーの種類(エスプレッソ系、ドリップ系)、紅茶、ジュース、スムージー、アルコール類(提供する場合)。

フード

モーニング、ランチ、軽食(サンドイッチ、トーストなど)、本格的な食事メニューなど。

デザート

ケーキ、焼き菓子、パフェ、パンケーキなど。

また、季節限定メニューやテイクアウト専用メニューなども視野に入れ、お客さまが飽きずに楽しめるラインナップを検討しましょう。価格設定は、原価とターゲット層の購買力を考慮し、競合店とのバランスも見て慎重に行います。

試食会と改善

試作したメニューが完成したら、必ず試食会を実施しましょう。試食会は、味や見た目、ボリューム感、価格に対する満足度などを多面的に確認できる貴重な機会です。ターゲットとなる顧客層に近い家族や知人、元同僚などを招いて実施し、率直なフィードバックを得ましょう。

試食会の目的

試食会の目的は「改善点の発見」にあります。たとえば、「味は良いけれど量が多い」「器の印象が価格に見合っていない」など、小さな違和感の積み重ねが、お店の印象を左右します。項目別のアンケートや、自由記述式のコメント欄などを設けて、細かな点まで拾い上げるようにしましょう。

試食会でオペレーションを確認

また、スタッフを雇用する場合は、試食会で提供オペレーションの流れも同時に確認できます。注文から配膳までの動線やスムーズさ、キッチンの段取りなど、実際の営業に近い形で検証することで、改善ポイントが明確になります。

ビジュアルやSNS映えもチェック

SNSを意識するなら、ビジュアル面の評価も重要です。提供前に撮影してもらい「SNS映えするかどうか」も見てもらうと、マーケティングにも活かせます。改善点を反映したあとの再試作も惜しまず、納得のいくラインナップを完成させましょう。

仕入れルートの選定と確保

カフェの開業準備において、メニュー開発と同じくらい重要なのが、安定した「仕入れルートの確保」です。原材料の品質・価格・納期などは、味やコスト、運営効率に大きな影響を与えます。まずはメニューごとの使用食材をリストアップし、必要な仕入先をジャンルごとに分類しましょう(例:コーヒー豆、野菜・果物、パン、乳製品、消耗品など)。

仕入れ先を選ぶポイント

仕入先は、業務用卸業者、地域の生産者・農家、市場、ネット通販、地元スーパーなどさまざまです。業務用卸業者は大口で安定供給が可能な一方、地域の農家からの直接仕入れはストーリー性や地域密着型のブランディングに有効です。どちらを選ぶかは、店舗のコンセプトや提供メニュー、規模に応じて検討しましょう。

「○曜日にしか納品されない」「雨天時に納品遅れが発生しやすい」など、供給の安定性も確認が必要なポイントです。開業前には、複数の業者から見積もりを取り、価格交渉や支払条件の確認も行いましょう。ロスを減らすため、小ロットや都度発注が可能かどうかも重要です。

バックアップルートの確保を

さらに、万が一の仕入れトラブルに備え、代替業者を確保しておく「バックアップルート」の検討も欠かせません。食品衛生上の観点からも、トレーサビリティや保存状態の確認は必須です。信頼できる仕入先との関係を築くことが、安定したカフェ経営につながります。

STEP9:スタッフ採用・教育【営業開始までに】

あなたが一人で運営しないなら、オープン前にスタッフの採用と教育が不可欠です。カフェのコンセプトを理解し、お客さまに最高の体験を提供できる人材を選びましょう。求人サイトやSNSで募集し、面接ではスキルだけでなく人柄やカフェへの情熱も重視します。採用後は、メニュー提供、接客マナー、レジ操作、衛生管理などを丁寧に指導し、十分なトレーニングを重ねたうえで、オープン後のスムーズな店舗運営(オペレーション)と顧客満足度向上を目指しましょう。

STEP10:集客【営業開始までに】

どんなに素敵なカフェを準備しても、お客さまに知ってもらえなければ始まりません。オープン約1カ月前から、効果的な集客活動を始め、オープン後も継続的に行いましょう。InstagramなどのSNSで魅力的な写真を発信したり、Googleビジネスプロフィールに登録して検索からの流入を促したり、Webサイトで情報を充実させたりすることが重要です。プレオープンでお客さまを招待し、口コミやSNSでの拡散を狙うのも効果的です。

まずはカフェの思いを発信し続け、多くのフォロワー獲得を目指しましょう。ホットペッパーグルメなどのグルメサイトに掲載してお客さまを獲得することも効果的な方法のひとつです。

STEP11:POSレジやキャッシュレス決済設備導入【営業開始までに】

お客さまのスムーズな会計を実現するため、POSレジとキャッシュレス決済設備の導入は必須です。iPadなどのタブレットで手軽に導入できる『Airレジ』をはじめとしたクラウド型POSレジは、初期費用を抑えつつ、売上管理や在庫管理まで多機能に活用できます。シンプルかつスタイリッシュな見た目なので、カフェの世界観を崩さない点も魅力です。クレジットカードやQRコード決済に対応すれば、お客さまの利便性が向上し、売上アップにも繋がります。

GOAL:カフェオープン

いよいよカフェがオープン。しかし、オープンはあくまで始まりに過ぎません。ここからが、カフェ経営の本当のスタートラインです。お客さまに最高の体験を提供し続け、長く愛されるカフェになるために、日々の運営の中でPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回し、常に変化と成長を続けましょう。

オープン後に差がつく!繁盛し続けるカフェ経営の秘訣

カフェ経営はオープンしてからが本番です。長く愛されるカフェにするための秘訣を4つご紹介します。

リピーターを増やすための接客とホスピタリティUP

お客さまに「また来たい」と思ってもらうには、一度きりではない、心に残る体験を提供することが重要です。お客さまの顔や名前を覚えたり、好みを把握して声がけしたりと、きめ細やかなホスピタリティを心がけましょう。単にオーダーを取るだけでなく、温かい笑顔や心地よい空間作りで、お客さまが「自分の居場所」と感じられるような特別な時間を演出することが、リピーターを増やす秘訣です。お客さまが「この店に自分の居場所はない」と認識してしまうと離れていきます。居場所を感じていただくのにお客さまの名前を覚えるのはよい方法です。

利益率を改善するための定期的な原価管理とメニュー見直し

カフェ経営で大切なのは、売上だけでなく利益を確保することです。そのためには、提供するメニューの原価管理を定期的に行い、無駄がないかを常にチェックしましょう。どのメニューが売れ筋で、どれがそうでないかを分析し、人気のないものは改善したり、新メニューと入れ替えたりするなど見直しも不可欠です。食材ロスを減らす工夫も、利益率改善に直結します。どの商品から利益を出すか、ロスをいかに減らすか考えることはとても大切です。

世界観の維持や衛生面には必ず気を配る

カフェがお客さまに長く愛されるためには、開業時に作り上げた世界観を常に維持することが重要です。内装の清潔感、BGM、食器選びなど細部にこだわり一貫性を保ちましょう。また、飲食店として衛生面への配慮は最も重要です。見た目の美しさと衛生管理の両面で、お客さまに「また来たい」と思ってもらえるお店を目指しましょう。

成功にはデジタルツールの活用がカギ

現代のカフェ経営において、デジタルツールの活用は不可欠と言っても過言ではありません。POSレジやキャッシュレス決済はもちろん、SNS運用ツール、オンライン予約システム、顧客管理システム(CRM)なども積極的に取り入れましょう。これらのツールは、日々の業務を効率化し、お客さまの利便性を高めるだけでなく、売上データの分析や効果的な集客施策にも役立ちます。限られたリソースで最大限の成果を出すためにも、デジタルツールを賢く活用することが、成功への近道です。

なお、モバイル型POSレジの『Airレジ』は、注文入力・会計などのレジ機能に加えて、顧客管理や、売上分析など、店舗運営に必要な機能を搭載しています。iPadまたはiPhoneを持っていれば0円で導入可能なので、ぜひ検討してみてください。

【実例で学ぶ】デジタルツールを活用したカフェ事例

ここではデジタルツール、特に「Air ビジネスツールズ」を業務改善や効率化に活用いただいているカフェ・喫茶店事例をご紹介いたします。

自家焙煎珈琲みじんこ

「Airのサービスを活用した人材育成と業務効率化少ないスタッフ数でも売上を10%アップ」

本格的なコーヒーと「ホットケーキ」が人気の喫茶店「自家焙煎珈琲みじんこ」。SNSでの人気拡大でお客さまが増加した一方、手作業のオペレーションでは待ち時間が長くなるという課題を抱えていました。

「そこで導入をしたのが『Airレジ』と『Airペイ』です。二つのサービスを連携して使ったところ会計と決済がスムーズになり、スタッフ数を増やすことなく、お客さまの待ち時間を短縮させることができました。……業務オペレーションがスムーズになってから、お客さまへのサービスにも集中できています。これまで力を入れたくても、なかなかできなかった商品説明などを丁寧にできるようになり、以前に比べて売上が10%も伸びました」

カフェ起業・開業のよくある質問

カフェ起業・開業でよくある疑問について解説します。

Q.カフェと喫茶店の違いは?

A.2021年の食品衛生法改正まで、カフェと喫茶店では提供できるものの範囲が違っていましたが、現在では区別なく営業することが可能です。喫茶店とカフェで抱くイメージの違いがあるため、開業予定のカフェのコンセプトによってはカフェか喫茶店かを検討するのも戦略となるでしょう。

Q.カフェは未経験や1人でも開業できる?

A.未経験でも1人でも開業は可能です。大切なのは、積極的に知識を学び、経験を積む意欲です。自宅型やキッチンカーなど、小規模な形態から始めることで、リスクを抑えつつ経験を重ねられます。また、カフェの運営に必要な経営の知識や調理の技術をカフェスクールなどで学ぶという選択もあります。仕事をしながら通えるスクールもあるため、比較・検討してみてください。

Q.カフェの開業資金を抑えるには?

A.開業資金を抑えるには、自宅型やキッチンカー型の選択、居抜き物件の活用が有効です。内装のDIYや中古設備の導入、モバイル型POSレジなど初期費用が低いデジタルツールの活用も効果的です。例えば0円で使えるPOSレジアプリ『Airレジ』があるほか、『Airレジ オーダー』では、POSレジの導入に必要なiPadやキャッシュドロアなどの設備を無料で利用できる新規申込み特典(※)がありますので、ぜひ活用してみてください。

※特典は数に限りがあり、予告なく変更や終了の可能性があります。

まとめ

- カフェの起業・開業は、飲食経験がなくても「やりたい」気持ちと学ぶ姿勢があれば可能。どんなカフェを作りたいか具体的にイメージすることから始める

- カフェを開くにはおもに「個人での独立開業」と「フランチャイズ加盟」の2つの方法がある。営業形態も、店舗や自宅、キッチンカー、短期出店などさまざまな形があり、それぞれの特徴やメリットを比較・検討することが大切

- カフェオープンまでの過程は全11ステップ。コンセプトやメニューをしっかりと考えて、SNSなどでの集客も行う。モバイル型POSレジなどのデジタルツールを活用するのもポイント

お店がオープンしたら、お客さまが「また来たい」と思うようなおもてなしを心がけて、長く愛されるカフェに育てていきましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

キャッシュレス対応で、お店の売上アップを目指しませんか?

- 現金払いだけでいいのか不安…

- カード使える?と聞かれる…

導入・運用費0円のお店の決済サービス『Airペイ』の資料を無料でダウンロードできます。

※画像はイメージです

※画像はイメージです

下記フォームに必要事項をご入力いただき、ダウンロードページへお進みください。※店舗名未定の場合は「未定」とご入力ください。

この記事を書いた人

小池 秀昌(こいけ ひであき)公認会計士・税理士

関西学院大学総合政策学部一期生。米国での長年の教育・生活経験を活かし、国際会計や異文化対応に精通した実務家。TOEIC880 点、英語ネイティブレベルの語学力を持ち、IFRS(国際会計基準)にも対応。大手監査法人、上場企業の財務部門を経て、国内外の監査・経理業務、IPO 支援など幅広い領域で実績を重ねる。現在は個人会計事務所「FirstDay Consulting(ファーストデイ・コンサルティング)」を主宰し、企業顧問や英語教育、異文化共生の地域活動にも力を注いでいる。

【主な所属・役職】

・公認会計士(登録番号3037866)/税理士(登録番号150341)

・近畿税理士会豊能支部 幹事

・近畿公認会計士協会豊能支部 幹事

・在日米国商工会議所 会員

・池田英語推進協会

・スポイの会

・いけだまち歩きシアター

・三日月塾

公式サイト:https://www.firstday-consulting.com