お店を開業するには?オープン日までにする16のこと

店舗開業の準備は、コンセプト設計から資金調達、人材確保、商品開発、各種手続きなど多岐にわたります。これらの準備をスムーズに進めて開業を成功させるには、計画的にタスクをこなしていくのがポイントです。この記事では店舗開業を目指す方に向けて、構想の固め方から実際の開店までを16のステップに分け、成功の鍵となるポイントを詳しく解説していきます。

この記事の目次

開業を決意してからオープンまでどれくらいかかる?

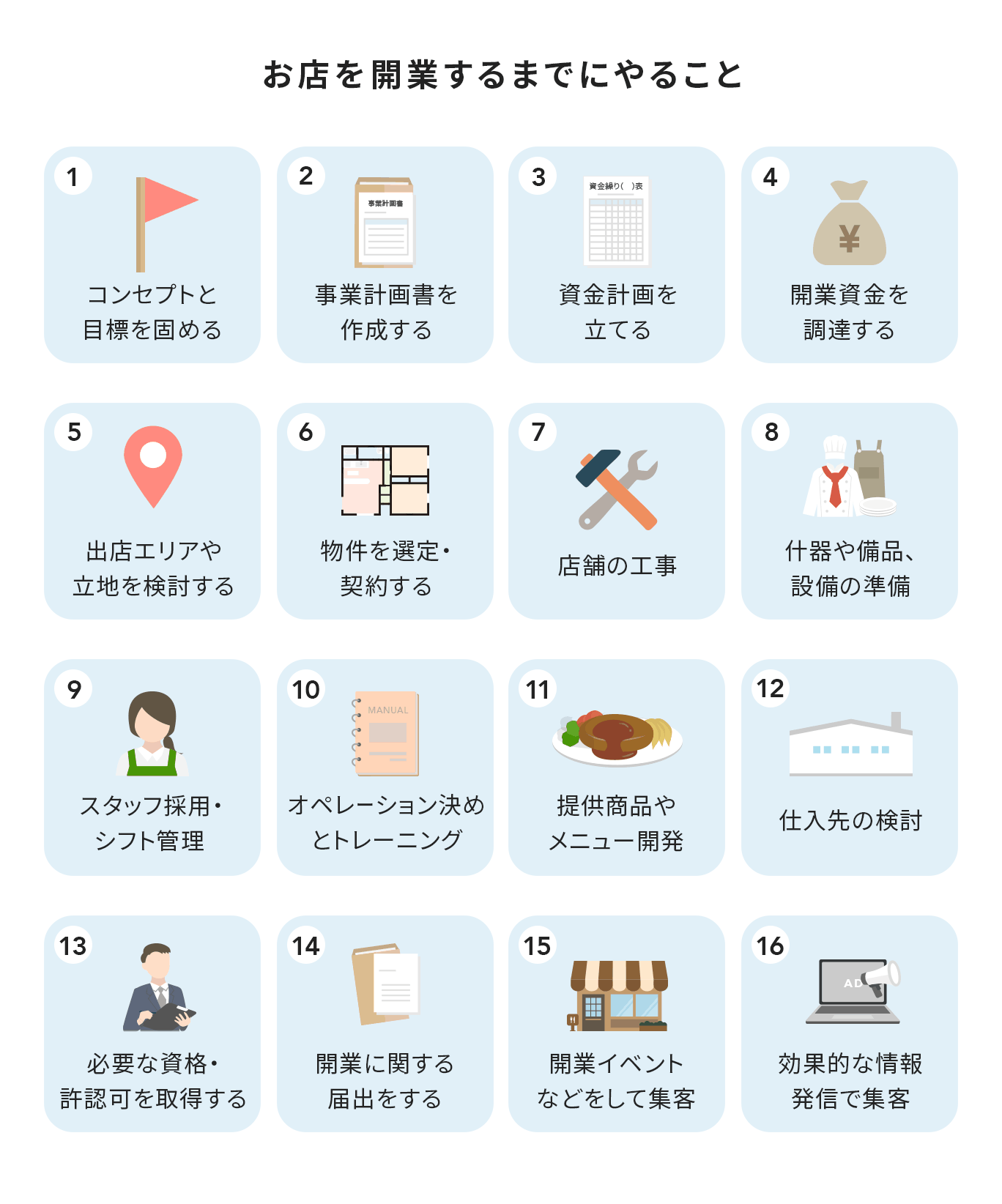

開業を決意してからオープン日を迎えるまで、だいたい1年はかかるといわれています。そして1年の店舗開業準備期間でしなければならないことはたくさんあります。開業に必要な手続きを、16のステップに分けて紹介していきます。

開業までに行う16のこと

それでは、開業準備として必要なことを16のステップにわけて、具体的に解説していきます。なお、これらのステップは前後したり、並行して進めたりすることもありますので、ご自身の状況に合わせて計画的に取り組みましょう。

構想を固める

お店を開業するまでのさまざまな準備を効率的に進めるために、お店の全体像・構想づくりからはじめましょう。

【1】コンセプトと目標を固める

内装やメニュー、接客スタイルなどをバラバラに考えると統一感のないお店になってしまいます。イメージどおりで統一感のある店舗づくりにはコンセプト設計が重要です。

お店のコンセプトを言語化する

多くの「人気店」は、店内装飾などの空間設計、提供されるメニューや接客などに統一感があります。このような統一感は、「コンセプト」がはっきりしているからこそ生まれるものです。

コンセプトについては、開業準備の最初に取り組むべき内容になるので、「開業したい!」と思いついた段階で考えておくとよいでしょう。

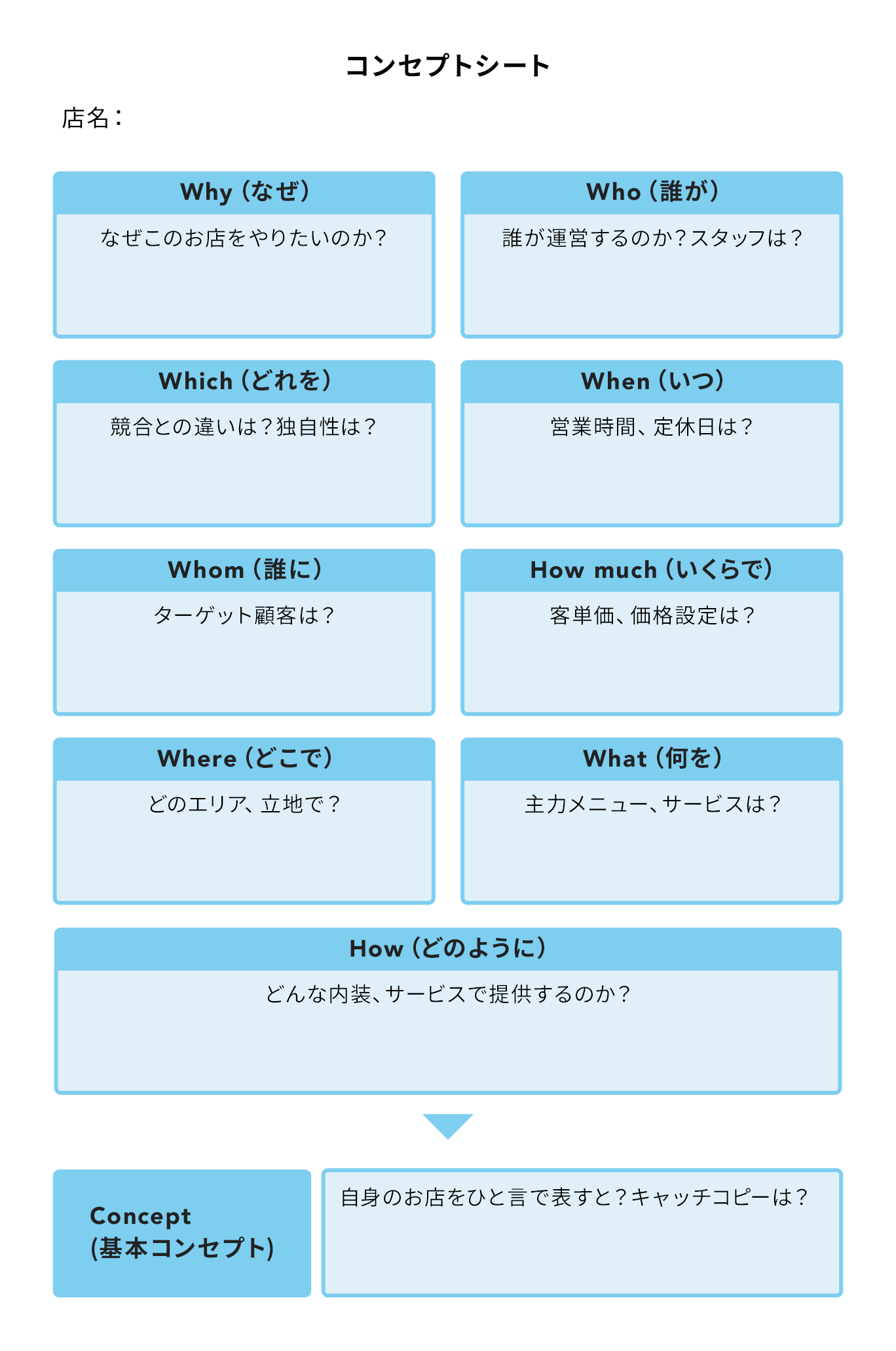

コンセプトをつくるには、「誰に」「何を」「どのように提供するか」という視点で言語化するのが基本です。

「誰に=ターゲット」をできるだけ絞り込んで想定したうえで、そのターゲットのニーズである「何を」と、そのニーズに応える方法である「どのように」を具体的に考えていくと、お店のイメージが明確になりコンセプトとして整理することができるでしょう。

加えて「なぜやりたいのか」「どこで開業したいのか」「誰が運営するのか」「いつ営業するのか」「商品をどのように提供するのか」などを明確にしていくとより詳細なコンセプトが作成できます。下のコンセプトシートを参考にしながらあなたのお店のコンセプトを作成してみてください。

フレームワークから一言コンセプトを考える際には生成AIの利用もおすすめです。例えば、「私は飲食店を開業するために店舗コンセプトを検討しています。下記の『誰に』『何を』『どのように』をベースに一言コンセプトを考えてください」というプロンプトを入力すれば、コンセプトを考えるうえでの一助になる回答が得られるはずです。

ターゲットのお客さまを具体的に設定する

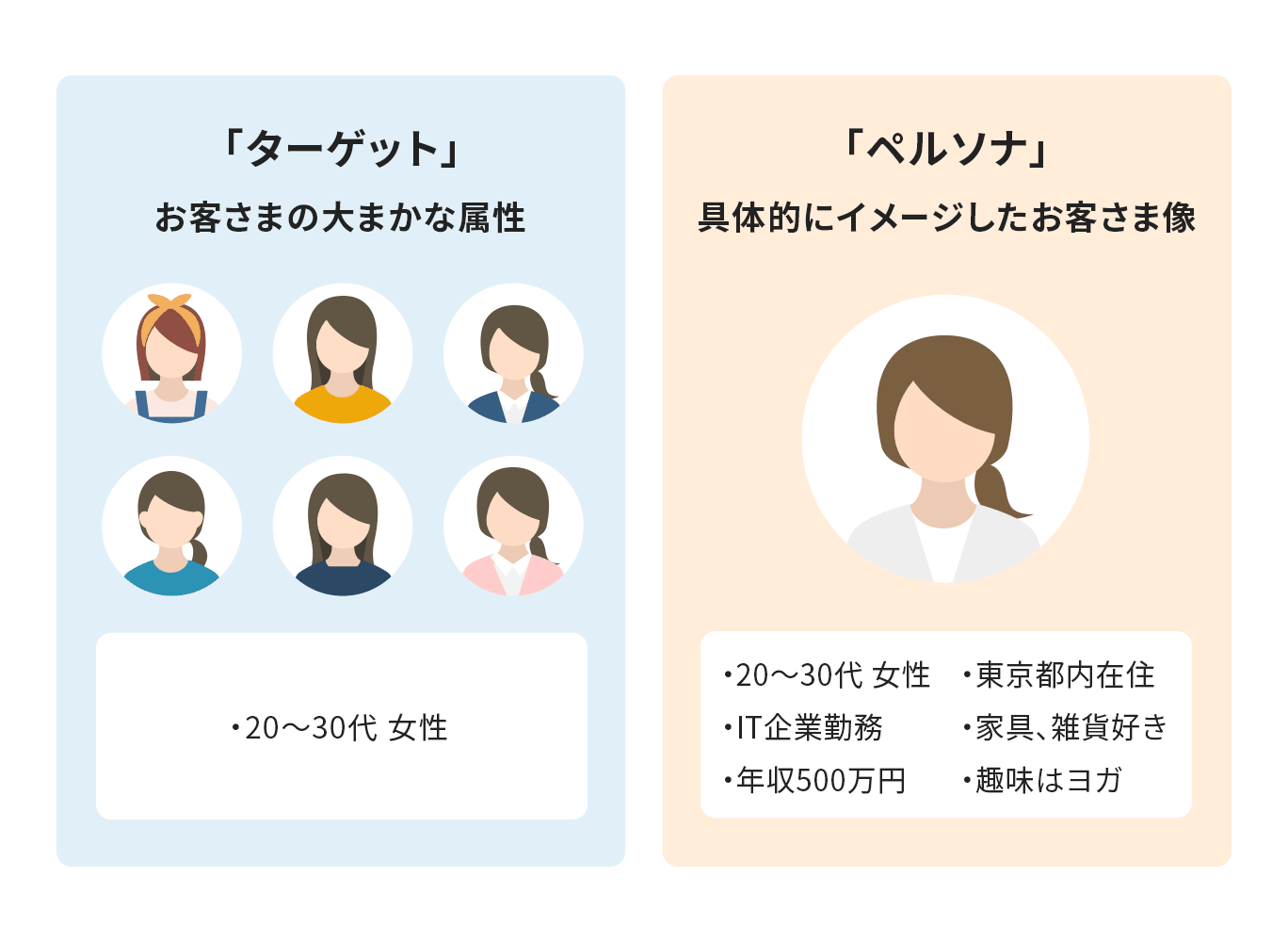

ターゲットを考える際には「できるだけ絞り込んで具体的に考える」のが重要になります。ターゲットを「20代の若い女性」のように大まかな属性だけで考えると、周辺にある競合店とほとんど差のない「特徴の乏しいお店」になりかねません。

同じ若い女性でも、服飾店であれば、「手ごろな価格のお店で自分にあった服を着こなしたい人」もいれば、「多少のコストをかけても最新の流行の服がほしい人」もいるように、嗜好やライフスタイルによってニーズや店舗の利用動向が異なります。

競合店と差別化できる魅力的なお店づくりを行うためには、新たに開業するお店に「本当に来てほしいお客さま」をイメージして、具体的なターゲットのお客さま像(ペルソナ)を考える必要があります。

お客さま像は立地の選定や店舗コンセプトにも影響します。コンセプトを考えはじめるのと同じタイミングで考えておきましょう。

事業の目標を設定する

コンセプトと同様に大切なのが、事業として最終的にどうなりたいのか、目標を設定することです。まずは、お店が黒字になる売上と利益の目標を設定しましょう。売上と利益目標は、設備投資の減価償却費や利息の支払いや借入金の返済まで考慮します。それらに確保したい利益までを含めた数値目標を設定していきます。

売上目標は、できるだけ細かく部門別や分類別に目標を設定すると精度が高くなります。開店後に売上や利益が未達の場合に「どこの部門や分類が原因なのか?」といった分析が可能になるからです。さらには事業が軌道に乗ったあと、新たに支店を出店するなどの意向があればそれらも目標として設定しましょう。

事業の目標は、コンセプトや品ぞろえが決まり、店舗レイアウトなどを設計する段階で一緒に検討するとよいでしょう。

【2】事業計画書を作成する

事業計画書を作成することはお店を成功に導くために重要です。事業計画を策定することで「やること」「やらないこと」が明確になり無駄な作業が減るとともに、最終的に着実な経営につながります。

個人事業主か法人かなど事業形態を決める

お店を開業する際には、「個人事業主」ではじめるのか「法人」を設立するかを選ぶ必要があります。「個人事業主」は設立が簡単で費用もほぼ不要なので、初期費用を抑えて開業したい場合に適しています。一方、「法人」は設立費用がかかるものの信用力が高く、売上規模次第では節税効果が期待でき、リスク管理の面でも有利です。

個人事業主か法人かを選ぶには目標とする事業規模や将来の展望、税金対策、資金調達の必要性などを踏まえて判断することが重要です。最初は個人事業主として開業し、事業の成長に応じて法人化する方法も一般的です。

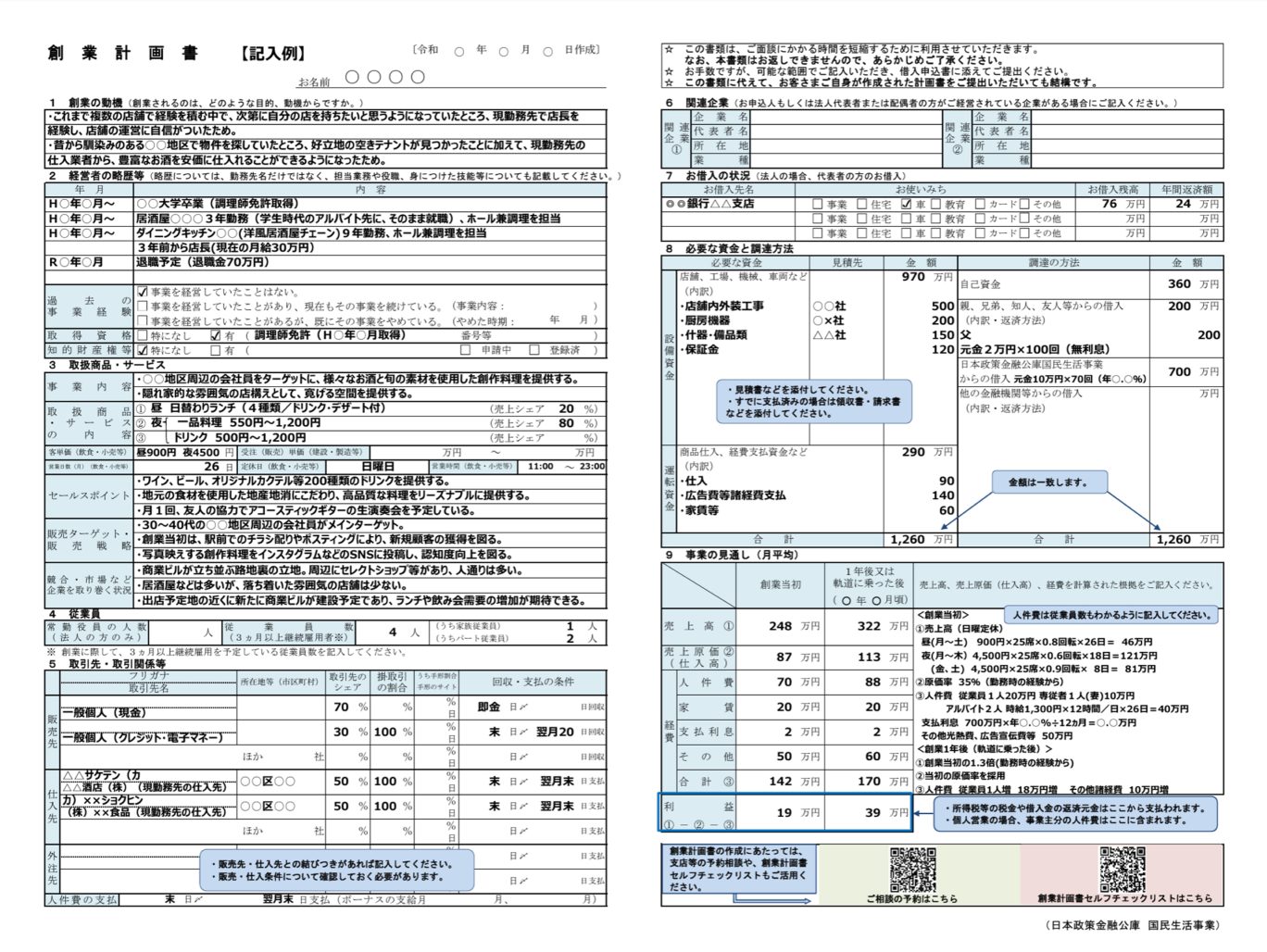

事業計画書に盛り込むべき必須項目

事業計画書に盛り込むべき内容としては、基本情報(店名・所在地・業種など)に加えて、開業の動機、事業の目的やビジョン、提供する商品やサービスの内容と特徴、想定している価格帯などがあります。

また、想定しているお客さま層や市場規模、競合状況などの外部環境を整理して、市場のなかでどのように差別化して優位性を確保するのかどうかを検討して記載します。

さらに集客や販売促進などのマーケティング戦略、売上や経費など踏まえた収支計画を記載するほか、初期投資を含めた資金調達計画、開業や開業後のスケジュール、組織や人員計画を盛り込むことで、具体的で実現可能性の高い事業計画を策定することができます。

日本政策金融公庫などのテンプレートを活用しよう

事業計画を作成する際には、公的機関などにはテンプレートも多く提供されていますので、活用してみましょう。日本政策金融公庫のダウンロードページには「小売業の記載例」があります。環境分析手法についても紹介されているので、一読することをおすすめします。

資金計画・調達

開業時はもちろん、開業後の安定した店舗運営と事業の成長のためには資金計画と資金調達は欠かせません。基本的なポイントを押さえましょう。

【3】資金計画を立てる

資金計画とは、事業をスタートする際に必要な資金の総額を算出して用途ごとに予算を配分して計画することです。事前に設備資金、運転資金などを明確にするとともに、収支のバランスを見ながら資金調達方法を計画する必要があります。

設備資金:物件取得、内外装工事、厨房機器、什器、備品など

設備資金とは、開業時に必要な設備を整えるための資金です。飲食店の場合、必要な設備としては、下記のようなものがあります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 物件取得費 | 店舗物件を購入する場合は購入費用、賃貸する場合は保証金・礼金・仲介手数料など |

| 内外装工事費 | 店舗の機能性やデザインを整備するための施工費。壁・床などの内装や、店内外の照明、看板制作の費用など |

| 厨房機器費 | 飲食業で必要な冷蔵庫やコンロなどの調理機器の費用 |

| 什器費 | 陳列棚やテーブルなど業務用の家具類の費用 |

| 備品 | レジやパソコン、文具などの購入費用 |

運転資金:仕入れ費、人件費、家賃、水道光熱費、広告宣伝費など

運転資金とは、日常的な事業活動を継続するために必要な資金のことです。開業時には、事業が軌道に乗るまで、2~3カ月分程度の経費を賄うだけの資金を用意する必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 仕入費 | 商品や原材料を仕入れる費用など |

| 人件費 | 従業員の給与や社会保険料など |

| 固定費 | 家賃や水道光熱費など |

| 広告宣伝費 | 集客や認知度向上に使う広告などの費用 |

| 備品 | テイクアウト用の容器や袋、文具などの購入費用 |

予備資金

予備資金とは、開業後に発生した想定外のトラブルなどに対応するための資金のことです。私が以前コンサルティングした飲食店では、開業後に配管トラブルで修理が必要になった例や、予想以上に来店客が多く調理台が狭くて対応できないため、調理台を増設した例がありました。

こうした想定外の事態は、どれだけ詳細な計画を立てていたとしても発生するものです。その際、頼りになるのが予備費です。少なくとも開業資金全体の10%程度、運転資金の3~6カ月分を準備しておくとよいでしょう。

開業資金の平均値は975万円、中央値は600万円

なお、開業後1年以内の企業8,517社にアンケートをとった「2025年度新規開業実態調査」によると、開業資金は「500万円未満」が41.8%ともっとも多く、続いて「500万円~1,000万円未満」が29.7%、「1,000万円~2,000万円未満」が18.5%、「2,000万円以上」が10.0%という結果でした。平均値は975万円、中央値は600万円となっています。中央値とは全員の開業資金を横並びにしたちょうど真ん中の人の開業資金の金額が、600万円という意味です。

業種によって開業資金の必要額は大きく変わりますが、目安としては中央値の600万円程度は開業資金が必要ということがわかります。

【4】開業資金を調達する

開業に必要な資金計画を策定したら、実際に資金調達を行います。自己資金以外のおもな資金調達の手段として「日本政策金融公庫」「地方自治体の制度融資」「補助金・助成金」「クラウドファンディング」の4つを紹介します。

日本政策金融公庫:創業者向けの融資制度が充実

日本政策金融公庫は国が出資する金融機関です。日本政策金融公庫の国民生活事業では、創業者向けに「新規開業・スタートアップ支援資金」をはじめとした創業融資で、創業者のスタートアップを重点的に支援しています。特徴(2025年8月時点)は下記のとおりです。

- 無担保・無保証人融資

- 金利が最大0.65%引き下げ

- 設備資金は最長20年以内と長期での返済が可能

- 運転資金は原則10年以内と長期での返済が可能

- 創業前でも申請できる

しっかりとした事業計画を策定していれば、実績がない創業者でも資金調達がしやすいので、創業初期の資金繰りの負担を軽減するのに最適です。

地方自治体の制度融資:金利や保証料の補助が受けられる場合がある

地方自治体の制度融資とは、中小企業や個人事業主の資金調達を支援するための公的な融資制度で、地方自治体が金融機関と連携し、低利での融資や信用保証協会の保証料減免といった支援を行っています。

対象となるのは創業、設備投資、運転資金などで、支援を受けるには事業計画書の作成や地方自治体の推薦などが必要になります。地域によって内容や条件が異なるため、各自治体の商工担当窓口で確認するとよいでしょう。

全国的な支援制度としては、経営革新計画にもとづく制度融資があります。新事業に挑戦する事業者を支援する仕組みで、経営革新計画を策定して都道府県に申請して承認を受けると、設備資金や運転資金に対して金利優遇や保証枠の拡大といった支援を受けることができます。

補助金・助成金:返済不要だが、後払いが基本なので注意

資金調達の方法としては、補助金・助成金もあります。補助金や助成金は国や地方自治体などが行う支援制度で、策定した事業計画を申請して採択を受けることで一定額の資金面での支援を受けることができます。

年間で複数回にわたって公募があるものもあれば、公募後は予算がなくなるまで早い者勝ちで申請を受け付けるパターンもあります。最近では詳細な事業計画の策定を求められる場合が多くなっており、地元の商工業者の支援団体である商工会や商工会議所などに相談し、早めに準備を進めるとよいでしょう。

補助金や助成金は原則として返済する必要のない支援制度ですが、「使用する用途が事業計画どおりであることが求められる」「補助金を使った事業がすべて終了して報告を終えたあとに後払いで振り込まれる」のが基本です。また、「事業計画書に書いた用途以外に使用した」「賃上げ目標などの条件を満たしていなかった」「事業終了後の報告に不備があった」といったことで取り消しや返還を求められる場合もあるので注意が必要です。

クラウドファンディング:資金調達とファン獲得を同時に狙える

クラウドファンディングは事業資金を広く一般から募る方法です。クラウドファンディング会社のサポートを受けながら取り組む資金調達方法で、おもに「購入型」と「投資型」があり、購入型では支援者に商品やサービスをリターンとして提供します。資金調達が行えると同時に事業の認知度向上や市場で商品やサービスの評価を受けるテストマーケティングにも活用できます。

クラウドファンディングは専用のWebサイトで募集を行いますが、多くの支援を受けるためには事業の理念や経営者の思い、また、提供する商品やサービスの魅力を的確に伝えるなど共感を得やすくする工夫が必要です。多くの場合、クラウドファンディング会社の担当者と事前打ち合わせをして方針を固めたあと、アドバイスを受けながら募集ページを作成していきます。

クラウドファンディング会社に申し込んだ際にも確認されますが、提供する商品やサービスの魅力に加えてSNSを活用した情報発信が成功の鍵となる場合も多いので、SNSのフォロワー数の多さなども重要になります。

目標金額が未達の場合、途中まで集まった金額だけ調達できるパターンと、すべての資金が得られないパターンがあります。

物件準備

開業において、物件選びも重要です。どれほど魅力的なコンセプトを考えても、立地や物件の条件によって繁盛しない場合もあるからです。ここでは出店エリアの選定から物件契約、内装工事、設備準備までの一連の流れについて解説します。

【5】出店エリアや立地を検討する

お店の立地選びは、いきなり物件探しをはじめるのではなく「大エリア→小エリア」の順で絞り込むのが一般的です。お店のコンセプトに合う「街(自治体)」を決め、次に最寄り駅となる「駅」を定めます。街と駅を選ぶ際は、エリアでの移動手段も意識しましょう。例えば電車移動が多い地域なら最寄り駅から近いほうが有利ですし、車移動がメインのエリアなら駅からは多少遠くても駐車場が必須です。

最後に物件の立地や広さなどを確認します。申し込む前には必ず実際に候補エリアを歩いてみて、人通りや時間帯ごとの客層の動き、周辺の競合店の状況などを確認するとよいでしょう。

【6】物件を選定・契約する

出店エリアを決めたら、具体的な物件探しに進みます。不動産仲介業者に相談するだけでなく、自分の足で情報を取りにいくことも大切です。初期費用を抑えたい場合は、前の店舗の内装や設備が残された「居抜き物件」が候補になります。ただし、居抜き物件は修繕費がかさむことがある、使い勝手が悪いことがある、備え付けの設備が老朽化している、といったケースがあるため、現地確認と条件交渉が欠かせません。

また、自由に空間をつくりたい場合は「スケルトン物件」も選択肢の1つです。内装をゼロからつくれる反面、費用と工期はかかります。創業融資のタイミングと物件契約時期の調整も必要になるため、金融機関や専門家に早めに相談しておきましょう。購入ではなく賃貸の場合は、賃料が売上に対して適正か(売上の10〜15%が一般的)も事前にシミュレーションします。

【7】店舗の工事

内装工事は、店舗のコンセプトを具体的に形にする工程です。例えば、ブルックリンスタイルのような個性ある空間を目指す場合、古材やレンガ、アイアン素材を取り入れるといったデザイン設計が必要になります。また、「自分がイメージしている理想」に近い店舗があるのであれば、写真を施工業者に見せた方がイメージが伝わりやすいでしょう。

さらには工事の前段階で、施工会社と「どこまで予算をかけるか」「どの部分にこだわるか」を明確に伝えておくと、後々のトラブルを防げます。店舗の工事で予算を超過する例が多いのは「水回り設備」「空調設備」などになります。なお、厨房や動線設計など、営業効率を左右する要素は特に丁寧に設計しましょう。

【8】什器や備品、設備の準備

店舗運営に必要な什器・備品・設備の準備も並行して進めます。飲食店の場合、具体的には調理で必要な「厨房機器」、料理の提供に必要な「テーブルやイス」「食器類」、会計に必要な「POSレジ」などの準備が必要です。必要な備品をリスト化し、「開業後すぐに使うもの」「後から追加できるもの」に分けて準備すると効率的です。

また、これらの什器や設備には補助金や助成金が活用できる場合がありますので、興味がある方は地元の商工業者の支援団体である商工会や商工会議所などに相談し、早めに準備を進めるとよいでしょう。

人材確保・育成・オペレーション

開業して自分だけで店舗を運営するのでなければ、どうしても人材を採用していく必要があります。ここでは人材を確保・育成するときのポイントを紹介します。

【9】スタッフ採用・シフト管理

開業時には人がいないので、まず採用計画を策定することからはじめます。業務内容、必要な職種、営業日数、営業時間にもとづいて必要な人員数を割り出しましょう。採用した人数が過剰になると人件費がオーバーしますし、足りなければお店がまわりません。売上計画、利益計画、経費計画と照らし合わせながらバランスのよい採用人数を決めることが大切です。

人材募集については、募集時期や募集方法(店頭告知、口コミ、求人サイト活用、SNSによる情報発信、求人情報誌など)を選定します。採用の段階から店舗コンセプトや経営者の思い、職場の魅力などを具体的に伝える工夫を行うことで、よい人材の応募が期待できます。面接では過去の経験やスキルに加えて、成長意欲やチームワークなども重視し、長期的な戦力となる人材を選定するように心がけましょう。

多くのアルバイトなどを雇用する場合はシフト調整も重要になります。業務には繁忙期や閑散期があり、曜日や月で業務量に変動がある場合が多いので、柔軟に対応できるシフト体制を構築することが大切です。また、スタッフの希望やライフスタイルを考慮するとともに不公平のないシフト管理を行うことで、働きやすさや定着率の向上につながります。開業当初は業務が定まっていないことも多いので、定期的な見直しやコミュニケーションが重要です。

スタッフの採用や育成、管理は、それだけで大きな仕事です。現在では、スタッフの採用を容易にする『Airワーク 採用管理』、シフト作成・管理に使える『Airシフト』などの便利なツールが多数ありますので、これらも積極的に活用して業務負担を減らしていきましょう。

【10】オペレーション決めとトレーニング

オペレーションとは、業務を円滑に進めるための一連の作業手順やプロセスを指します。開業時のオペレーション決めは、業務の流れや役割分担を明確にし、効率的で一貫性のあるサービス提供を可能にする基盤づくりといえます。

単にルールをつくるだけにとどまらず、接客、陳列、清掃、在庫管理などの業務ごとの手順をマニュアル化して、スタッフの誰が見てもわかるように整備することが重要です。マニュアルがあることで教育や個人の評価も可能となります。

オペレーションを定着させるためには、マニュアルに沿ったトレーニングが必要で、ロールプレイングやOJTを活用して実践的なスキル習得を行いましょう。特に開業前には業務に慣れていないので、プレオープンなどでリハーサルを行い、実践的な練習と課題の洗い出しを行うことも大切です。開業後も定期的に研修を行い、オペレーション品質の維持と業務改善を継続することが重要になります。

商品設計・開発

開業時の品ぞろえやメニューを決めるには、お客さまのニーズを分析し、競合店と差別化できる商品設計や開発が重要です。仕入先の選定や試食を重ね、価格と品質のバランスがよい魅力的な商品開発が求められます。

【11】提供商品やメニュー開発

提供する商品やメニューを開発する際の重要な基準としては、まず「コンセプト」があります。事前に検討しているコンセプトに沿って、想定するターゲット層や店舗イメージに合った品ぞろえやメニューを開発していきましょう。

品ぞろえやメニューについては偏りがないように配慮することも大切です。運営サイドの好みが出てしまうことは店の個性ではありますが、あまりにも偏りがあると利用しにくい店舗になってしまいます。例えば居酒屋を開業する場合に、経営者がアルコールが苦手で「お酒の品ぞろえが悪い」ということにならないように注意しましょう。また、品ぞろえやメニューは競合と比較して品質や価格が勝負できるかどうか検証することも重要です。

【12】仕入先の検討

仕入先は、品ぞろえはもちろん品質や価格に影響する重要事項です。慎重に検討しましょう。ポイントは、あなたのお店のコンセプトに合った商材(商品、原材料、食材など)を扱っている仕入先を見つけることです。例えば、飲食店なら料理に使う食材、小売店なら販売する商品、製造業なら製品の原材料など、事業の核となるものを安定的に供給してくれることが大前提となります。

それに加え、定番の商材はもちろん、あなたのお店のコンセプトや強みを表現できるような、こだわりの品を提案してくれる仕入先を探しましょう。どの業界にも代表的な卸売企業があるためこれらを利用するほか、インターネット専用の卸売企業もあるので探してみましょう。

また、首都圏や関西圏で開催される業界の展示会などを訪問して仕入先を探す方法もあります。展示会は一度に多くの仕入先候補と会えるほか、最新のトレンドを知ることもできるのでおすすめです。仕入先の選定には品ぞろえに加えて発注方法や発注頻度の柔軟性があるか、納品方法は適しているか、価格や原価率は適正かなどもチェックする必要があります。

手続き・届出

開業時には税務署への開業届を提出するほか、開業する業種に応じて保健所の営業許可や食品衛生責任者の届出、また、消防署への防火管理者選任届などの手続きなどが必要です。おもな内容について紹介します。

【13】必要な資格・許認可を取得する

開業するには業種に応じた資格や許認可の取得が必要です。例えば飲食業を開業する場合では「保健所の営業許可」と「食品衛生責任者の資格」が必要になりますし、美容業なら「美容師免許」に加え、シャンプー台や作業スペースの広さ、換気や照明などについての施設基準を満たしているかを保健所が現地確認します。

また、火を使う設備がある、一定の広さ・収容人数を超えるなどの場合には、業種にかかわらず、消防法にもとづく消防署による防火設備や避難経路の確認も必要となり、防火管理者の選任や届け出が求められます。酒類の販売を行う場合には、税務署などへの酒類販売業免許の申請が必要です。

これらの資格や許可は、事業開始前に取得しておかなければなりません。事業計画策定段階からスケジュールに組み込んで取り組むとよいでしょう。

【14】開業に関する届出をする

お店を開業する際には、「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」という書類を税務署へ提出します。この開業届を提出することで、税務上の事業者として認められ、各種控除などを受ける準備が整います。届出の手続きは、開業届に事業内容、所在地、開始日などを記入し、本人確認書類を添えて管轄の税務署の窓口に提出します。提出は開業後でも可能ですが、事業開始から1カ月以内には提出しましょう。税務署の窓口に提出するほかにも郵送や電子申請での届出も可能です。

開業届の他にも必要に応じて「所得税の青色申告承認申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」「給与等支払事務所等の開設届出書」などの提出が必要になるので、開業届を提出する際に税務署の窓口に確認しましょう。その他、各都道府県税事務所に提出する「事業開始等申告書」も必要になります。

集客

開業時の集客は初期の売上獲得に直結する重要事項です。店舗開業時は知名度が低いので積極的に集客を行い、リピーターを増やしたり口コミの拡散を行ったりすることで事業を起動に乗せていきましょう。

【15】開業イベントなどをして集客

集客につなげる方法としては「開業イベント」があります。いわゆるオープニングセールになりますが、開店時に行うのが最も効果的です。ただ、オープニングセールでお客さまにネガティブなイメージを与えると、その後の集客に響くので注意して取り組みましょう。

特に注意すべきなのは、チラシやポスターと実際の品揃えが違うといった「期待外れ」、商品の味が競合店に劣る「品質不足」、不慣れな接客でお客さまを待たせてしまう「不快な接客」、そして価格が価値に見合わない「割高感」などです。イベント実施時は、上記のようなことが起きないように注意しつつ、お客さまに「また来たい」と思っていただく工夫が求められます。

【16】効果的な情報発信で集客

認知度が低い店舗開業時には、情報発信が非常に重要です。店舗周辺へのポスティングや折込チラシの配布、タウン誌などの地域情報誌への情報掲載などを行うほか、SNSを活用して、開業までの準備やプロセスについて情報発信したり、商品やサービスの情報を継続して発信したりすることで、ユーザーの興味を高めて集客につなげていきましょう。

また、最近ではGoogleマップで店舗を検索するユーザーが多いので、「Googleビジネスプロフィール」への登録と情報の充実・更新などが重要です。さらに、前述したクラウドファンディングや開業イベントを通じて話題性を高め、お客さまとの接点を増やすことも効果的です。

SNSによる情報発信は一方通行ではなくユーザーとの対話や反応を活かすことができ、信頼感の醸成やリピーター獲得につながります。開業前からしっかり計画的に情報発信に取り組むことで、より高い効果が期待できるでしょう。

開業準備時に用意&検討しておくとよいもの

ここまで解説してきた「事業計画書」「資金調達方法」「人材採用」「集客」「許認可取得」などのほかに、やっておいたほうがよいことを紹介します。

準備しておくとよいもの

資金計画や物件選びに加えて、開業準備では「小さな備え」が意外と大きな差を生みます。例えば、SNSやGoogleマップで店舗情報を事前に登録しておけば、オープン時の集客がスムーズに。初日の流れや接客フロー、よくある質問への対応例などをまとめた「段取りメモ」も、現場で役立ちます。

また、備品や消耗品のストックリスト、ゴミ出しルール、近隣対応のマナーなど、店舗運営に関わる細かい事項のチェックリストも作成しておきましょう。

さらに、スタッフの採用やシフト管理の準備も大切です。カンタンに求人募集ができる採用管理サービス『Airワーク 採用管理』やシフト管理サービスの『Airシフト』を活用すれば、これらの業務も効率的に行えます。もちろん、会計や在庫、売上管理などの業務には0円で使えるPOSレジアプリの『Airレジ』もおすすめです。これらのツールを事前に検討・導入しておくことで、オープン後の混乱を防ぎ、スムーズな運営をサポートしてくれます。

開業準備がラクになる!開業支援セット活用のススメ

開業準備は時間と予算がかかるものです。特に初めての開業で準備に不安を抱えている人は多いでしょう。そんな人には、Air ビジネスツールズの「開業支援セット」がおすすめです。

開業に必要なサービスが揃う

会計、決済、売上管理・分析、予約・受付管理…。13のサービスの中から、ご自身のお店に合わせて、必要なサービスをひとつから導入できます。 複数のサービスを連携・組み合わせることで日常の業務を飛躍的に効率化することができます。

初期費用・月額費用が抑えられる

無料でお使いいただけるAirレジのほか、その他サービスもお得なプランをご用意しています。 基本セット(Airレジ、Airペイ、Airメイト)は初期費用・月額費用が0円のため、コストを抑えて開業準備を行うことができます。

※各種キャッシュレス決済手数料は別途かかります。

※iPad(iPhone)、周辺機器は別途費用がかかります。

お得にはじめられる特典をご用意

Airレジ オーダーでは、新規申込み特典として導入に必要な端末・周辺機器セット(iPad、iPhone SE、キャッシュドロア、レジ用プリンター)を差し上げます。

※特典は数に限りがあり、予告なく変更や終了の可能性があります。

※特典の条件や注意事項をご確認ください。

※iPadとiPhoneは、Apple Inc.の商標です。

まとめ

- 開業を決意してからオープンまでは約1年かかり、16のステップの準備が必要

- 構想段階では、コンセプトとターゲットを明確に設定するのがポイント

- コンセプトに沿った商品開発・仕入先選定とともに、人材採用とオペレーションの整備も店舗経営の要(かなめ)

- 開業イベントなどを通じた積極的な情報発信が、開業時の集客には非常に重要

- 開業準備には便利な支援サービスも活用する

店の開業を成功させるには、この記事で解説したステップを着実に進めることがポイントになります。これらの準備は開業前の限られた時間で行う必要があるため、計画的かつ効率的に進めていきましょう。この記事を参考に、お客さまに支持される魅力的な店舗づくりを進めてくださいね。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

キャッシュレス対応で、お店の売上アップを目指しませんか?

- 現金払いだけでいいのか不安…

- カード使える?と聞かれる…

導入・運用費0円のお店の決済サービス『Airペイ』の資料を無料でダウンロードできます。

※画像はイメージです

※画像はイメージです

下記フォームに必要事項をご入力いただき、ダウンロードページへお進みください。※店舗名未定の場合は「未定」とご入力ください。

この記事を書いた人

渡貫 久(わたぬき ひさし)中小企業診断士

株式会社ユーミックプロデュース代表取締役。中小企業診断士として、経営全般の相談や中長期経営計画の策定支援を専門分野に経営支援を行う。食料品小売業の経験が長いことから、食品系のマーケティング・販売促進・販路開拓・商品開発が得意分野。2006年から現在まで、公的機関や大学、民間企業において「マーチャンダイジング」「情報化」「ビジネスプラン作成」「商圏分析」「営業管理者研修」等の研修講師を務める。共著に『小売業のための利益改善&能力開発チェックリスト1000』がある。